リーマンの牢獄 【8】後編

特捜検察とストックホルム症候群

鬼の検察と対峙した取調室。ふと緊張が緩んだ瞬間、シナリオ捜査と黙秘権行使が火花を散らし、弱者の迎合心理が忍びこんだ。結果は刑期上限を1.5倍にした厳罰判決だった。公開法廷で手錠・腰縄の屈辱は耐え難いと、控訴を断念する。 =有料記事、約1万5500字

第8章檻の中の蛙〈後編〉

「2008年11月4日、僕は久松署から東京拘置所に移送されました。その日から管轄が替わり、警視庁から法務省管轄のいわゆる〈小菅〉へと移ったのです。

手錠と腰縄を巻かれたまま、満員の護送バスに乗せられ、綾瀬川と荒川に挟まれた葛飾区の東京拘置所の正門をくぐった瞬間に感じました。ここは警察署とは違う、閉鎖的で抑圧的なところだ、と。

東京ドーム約4.5個分に相当する広大な敷地に、誰ひとり歩いていない。たまに見かけるのは刑務官(看守は刑務官のなかで最下位の肩書)ばかりです。これまで見たこともないほど殺風景な場所で、一般社会とは隔絶された、未決囚と死刑囚しかいない密閉空間に肌寒くなりました」

――とはいえ、東京拘置所は1997年から10年がかりで建て替えられ、従来あった高いコンクリート塀が撤去されて、外周はフェンスだけの一見開放的な施設になったんです。ところが、未決囚は独房に入れられて外を出歩けるわけじゃない。

パノプティコンの威圧

「まさしく。12階建て、高さ50メートルの聳えるような中央棟は、一目見たら忘れられないほど威圧的でしたね」

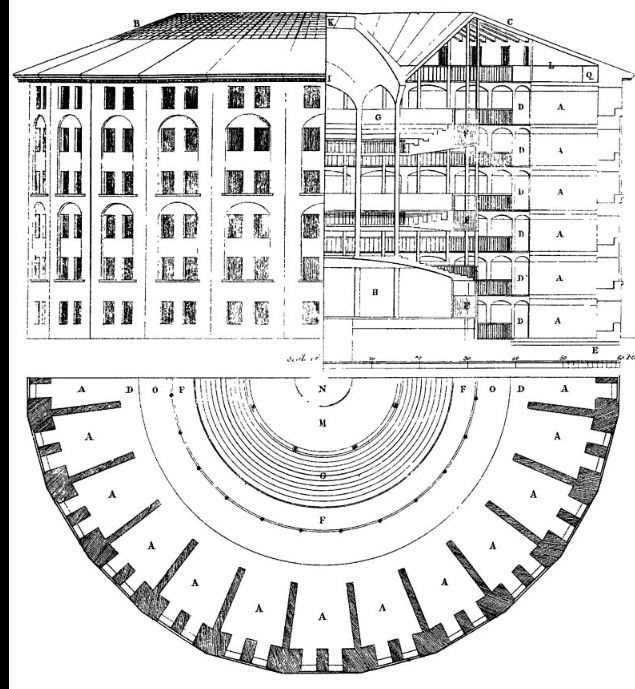

――ああ、それは近代監獄がパノプティコン(一望監視施設)の系譜だからです。〈最大多数の最大幸福〉を唱えたジェレミー・ベンサムが考案したそうですが、徹底した功利主義の設計なんです。中央の監視塔から一望で囚人が見えるよう、ぐるりと円環状に独房を並べ、最大多数の囚人を最少限の看守で監視する。円環状でなくとも、監視しやすい放射状の一望式監獄が明治以降、日本でも網走や奈良など各地に導入されました。

「リニューアルした東京拘置所も、放射状の独房の列がX字に交差していて、中央のハブに取調室などが集中しています。独房が直線的に並ぶ廊下は常に逃げ場がないという感じで、コンクリート塀がなくても移送初日に僕が予感した恐怖はそれなんです」

――絶対王政下の近世に生まれたパノプティコンは、その監視の視線を放射することで20世紀の全体主義を先取りしていました。囚人は〈完全に個人化され、絶えず可視的〉になるので、ビッグブラザーがテレビで万人を監視するオーウェルの『1984』のような世界が出現するんです。

権力の自動的な作用を確保する可視性への永続的な自覚状態を、閉じ込められるものにうえつけること、〔中略〕ベンサムが建てた原理は、その権力は可視的でしかも確証されえないものでなければならない、というのであった。可視的とは、被拘留者が自分がそこから見張られる中央部の塔の大きい人影をたえず目にする、との意である。確証されえないとは、被拘留者は自分が現実に凝視されているかどうかをけっして知ってはならないが、しかし、自分がつねに凝視される見込みであることを確実に承知しているべきだ、との意である。

(ミシェル・フーコー『監獄の誕生 ―監視と処罰ー』田村淑訳)

(Wikipediaより)

「僕ら未決囚を乗せた大型バスは、急な傾斜路を降りて地下の入口に向かいました。そこにも人影はなく、巨大な鉄の扉が機械的に開いて、バスが滑りこんでいきます。完全に娑婆とはお別れです。ガチャンと大きな音を立てて、錆びた鉄の扉が閉まると一瞬真っ暗になる。護送バスから降ろされましたが、腰のロープに全員が数珠つながりなので、どこにも逃げようがない。随所に看守と監視カメラの目が光っていました」

騒げば刺股と猿ぐつわ

――いよいよ、拘置所の本丸ですね。

「心もない、会話もない、ただ囚人が何十人と立ち尽くすだけ。ベニヤ板でできた電話ボックスのような暗箱に、一人ずつ押し込められます。外は見えない。番号が呼ばれるまで下を向いて待つ。他に説明はない。10秒も経てば吐き気に襲われます。とうとう来てはいけないところに来た、と思わされるんです。

たまらず大声を挙げれば、刺股と猿ぐつわが待っている。たった1人の囚人を押さえこむため、20人もの看守がわっと飛びかかるんです。五右衛門の捕り物そっくりで大げさなんですが、気がつけばあたりは非常ベルだらけ。もう僕らは人間扱いされていないんです」

――番号を呼ばれて、暗箱を出るとどうなるんですか?

「身体検査です。持ち物はもちろん、全身を隅々までチェックされます。1人の例外もなく、睾丸を持ち上げ、その裏を調べられ、四つん這いで尻の穴を広げ、肛門を検分される。こんなことに何の意味があるのか、と口にしたら最後、刺股に猿ぐつわです。大勢の看守が馬乗りになり、首に太い腕を巻かれ、さらなる暗闇へと引きずられていく羽目になる」

――香港警察や久松署では、ペニスや肛門のチェックなどなかったのですか。

「アバターさん、あるわけがないでしょう。あるのは拘置所と刑務所だけです。管轄する法務省矯正局は偏執的なんです」

――拘置所での取り調べはどうでした?

「僕はA棟7階の独房に入れられて、翌日から取り調べが始まったんですが、初日はなぜか警視庁捜査二課の刑事2人が拘置所の取調室にやってきました。一人は僕の事件の責任者とも言うべき係長で、警視庁の取り調べはすでに終了したはずなので意外でした。

彼らの最大の関心事はやはりカネの行方でした。僕の愛車〈ゲレンデ〉で最後に向かった先はどこか。質問はその一点に集中していました。最後に運転していたのは僕ではない。成田で別れた黒崎氏です。額に脂汗がにじみましたが、僕は沈黙を貫いたのです」

――警察のNシステムで察しがついていたにせよ、齋藤さんから直に証言を取ろうとしたのですね。背後の影を突き止めたくて、彼らは最後のチャンスに賭けた。

「時間と冷や汗の戦いでした。僕は最後まで黙秘した。明かりとりの吹き抜けにおろしたブラインドを透かして、陽が傾いてきたと思えたころ、とうとう係長が重苦しい沈黙を破りました。

〈分かった。よし、それで十分だ。それに基づいて証拠を固めよう〉

何が分かったのか、僕は不安でした。僕があくまでも口を閉ざし続けるのをみて、警視庁は匙を投げたのか。最後に、係長が僕に貴重なアドバイスをしてくれました」

――国を甘く見るな、とか……そんな捨て台詞ですか。

警視庁刑事の最後の助言

「いえ、違います。〈齋藤さん、ここから先は閉ざされた場所です。職員は何をするか分かりません。もし、齋藤さんが暴行を受けた時には、警視庁まで連絡して下さい。すぐに対応します。十分気を付けて下さい〉。とっさに何のことか理解できませんでしたが、僕の身柄が拘置所から刑務所へ移されるにつれて、どれほど有り難い言葉だったかを思い知らされました。あれが警視庁刑事のプライドと思いやりなんでしょうか」

――誰も見ていない密室がいちばん危険だということですね。久松署の温情は例外で、世間から隔離されると、どんな理不尽な目に遭うか知れないという警告でした。

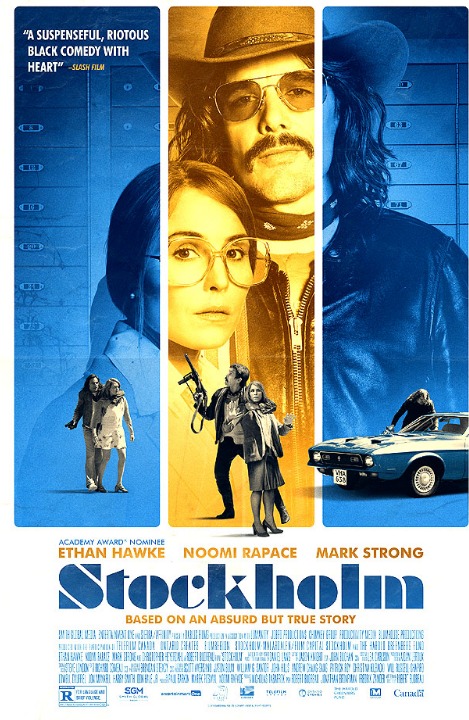

齋藤さんのように接見禁止、取り調べの拘束期間が長いと、いわゆる〈ストックホルム症候群〉に陥りかねない。長時間監禁された人質が犯人に親近感を覚えてしまう弱者の心理のことです。1973 年に ストックホルムで起きた銀行強盗事件で人質が犯人をかばったケースから命名されました。翌74年には映画『市民ケーン』のモデルとなった新聞王ランドルフ・ハーストの孫娘が過激派に誘拐され、人質から転向して銀行強盗まで共にした事件との共通性が話題になりました。

1970年に日本赤軍が起こしたよど号事件でも、小林旭の〈北帰行〉を歌ってハイジャック犯を励ました乗客がいましたよね。そんな「症候群」の有無には異論もあるようですが、黙秘した時点で齋藤さんは想像していなかったでしょう?

イーサン・ホークが主演した(邦題「ストックホルム・ケース」)

「その次の日から検察官による取り調べに入りました。すでに久松署でも東京地検特捜部から吉田検事らが来ていましたが、東京拘置所でも同じ吉田検事、橋本検事、堀検事が不定期にやって来て、供述調書を取っていきます。ほかにインサイダー取引容疑では、証券取引等監視委員会の担当官による聴取もありました。これは地検に告訴するためでしょう」