EDITOR BLOG

勝った! 「新国立競技場」全面見直し

もうそろそろ1年になる。本誌が昨年9月号(8月20日発売)、同10月号、11月号と連打した新国立競技場の設計全面見直しが実現する。勝った、と凱歌をあげてもいいだろう。

猪瀬前都知事もツィートで言及しているので、当該記事をフリーにして、昨年の本誌がほとんど今日の事態を正確に暴露し、破綻することを事前予想していたのをご覧いただければ幸いです。

★14年9月号新国立競技場に森・石原「密約」

★14年10月号新国立競技場解体に「天の声」

★14年11月号いまここにある毒老いてお盛ん「五輪喜寿王」

★同「戦犯」は日建・竹中・電通

★15年6月号「戦犯」は日建・竹中・電通

東京五輪組織委会長の森喜朗元首相は、本誌の連打に怒り、昨年秋には一時、弁護士を呼んで本誌を名誉棄損で訴えることも考えたという。

それだけ痛打だったのだ。しかし新聞の追走は例によって遅かった。

解体工事入札やり直しを報じただけで、あとは遅れを取り戻せるとの大本営発表に追随するばかり。本誌より先に新国立の景観問題を報じていた東京新聞が強く疑問を呈したくらいで、JSCの第一次コンパクト案(1690億円だがまやかしだった)を正面から批判し、森・河野一郎・遠藤のラグビートリオの利権に挑戦するメディアはほとんどいなかった。

そして5月18日、下村・舛添会談で予算大幅超過と建設が間に合わないとの大問題が表面化した日、本誌6月号(5月20日発売)のオンライン版(18日公開)で、「新国立競技場が間に合わない」を掲載し、ニュースと同着スクープとなったが、もちろん、4月、5月といっこうに始まらない本体工事入札にスクープを打つ時期を見計らっていたのだ。

今回の全面見直しは、15日昼に知った。残念ながら7月20日発売(オンライン版は18日公開)の8月号には間に合わなかった。新聞各紙が16日朝刊でおっかなびっくり報じたが、ザハ案キャンセルとはっきり書けたのは産経だけだった。

しっかりせよ、新聞諸君、君らは1年遅れだぞ。

見直しに不満の森元首相が、安倍晋三首相に説得された際、一時は五輪組織委会長の辞意をちらつかせたという。さっさと辞めさせればいい。一夜明けたら、「あのデザインは生ガキみたいで、俺も嫌だった」などと手のひら返し。いい歳をして、いかに無責任男かを自ら暴露した。他人事のような顔をしている遠藤五輪相も一蓮托生である。

そしてハッタリ建築家、安藤忠雄もこれで化けの皮がはがされた。デザインだけで建築費を考えない建築家なんて三流に決まっている。なんという無責任。「サメの脳みそ」の元首相と同じく、銭ゲバを露呈した。森利権に縋れば無尽蔵と思っていたのだろう。あらゆるコンペから安藤忠雄建築事務所が締め出される日が待ち遠しい。渋谷駅をはじめ、彼の建築の不評はもう誰も抑えられないだろう。彼を天才ともてはやしてきたチョウチン建設メディアは総ザンゲすべき時である。そして、彼を批判せず、おこぼれにあずかろうとしてきたさもしい建築家たちも。

ザハ・ハディドに払う違約金は、安藤忠雄に請求書を回すべきである。払わないなら、国民が彼およびJSC、さらに有識者会議のメンバー賠償訴訟を起こして、彼らの息の根を止めるべきである。

怪文書があぶり出す株式市場の痰壺化

複数の企業にまたがる内容の怪文書が出回っている。性悪の金融ブローカーが不動産デベロッパーの金融子会社から資金調達し、非上場企業とそのグループ企業を買収した。この非上場企業から、金融ブローカーが実質的に支配する投資会社へと資金を還流させた挙句、資金を流していた非上場企業は2月に経営破綻したという内容だ。計画倒産の疑いが濃いうえ、債権者リストには債権者ではないはずの企業の名前が並んでいるという。

こうした計画倒産はよくある話かもしれないが、問題なのはこの金融ブローカーが資金調達した先が東証1部市場の上場企業であり、この金融ブローカーは別の非上場企業を介して名証セントレックス市場に上場するベンチャー企業にも食指を伸ばしている点だ。そのベンチャー企業では問題のブローカーが、実体不明の非上場企業の名義で大株主に名を連ねている。

中心人物の一人は大掛かりな多重リース事件に関わっているとして、信用調査会社もマークしている。これまでにも個人投資家を手玉にとって詐欺事件を起こしては、事件の舞台となった会社を倒産させてきた。

さらにもう一人、別の中心人物はプライベート・エクイティ(PE)ファンドを立ち上げて機関投資家から資金を集め、「不適切な資金処理があった」として2009年に倒産させている。この人物も偽名を使うなどして過去に何度か会社を倒産させ、そのたびに詐欺が疑われている札付きの人物である。大手企業で経営トップを務めた人物などを広告塔として担ぎ出して、これを信用した投資家からカネを集めていたこともある。

怪文書をいちいち真に受けていてどうする?とお叱りを受けるかもしれないが、怪文書では名前が伏せられている上場企業名などはその後の調べで判明しており、根も葉もない噂話として片付けられないのだ。

こんな話をここで持ち出すのは、株式市場が特定少数のプレーヤーによる金融犯罪の温床になってしまっているからだ。証券市場の監視が不十分なうえ、一度上場してしまえばめったなことでは上場廃止にならないから、反市場勢力がやすやすとハコ企業として使いやすい。そのうえ一般消費者にとって身近な企業であるかに見えて、実は裏側で怪しげな勢力に資金を供給していたりするから油断がならない。

上海株バブルが調整局面に入り、ギリシャのデフォルト(債務不履行)懸念で、世界的に株式市場に不安が広がっている。日本の株価への影響は比較的軽微と言われるが、そうだろうか。対岸の火事と笑ってはいられない。日本の市場の構造的問題――新興市場の「痰壺」化をいつまで経っても放置していて、それが慢性病となっていることだ。

今の新興市場がいかに「痰壺」に成り果てているのかは、近々FACTAで検証しよう。

タカタの「リコール」とコストの天秤

タカタのエアバッグ問題が裾野を広げている。リコールが必要になった台数は約3400万台に上り、自動車産業史上かつてない規模だ。

ロイター通信は米国の検察当局と司法省が共同で刑事捜査に乗り出したと報じており、民事上の責任に加えて刑事上の責任を問われる公算が高まっている。リコール費用などに加えて懲罰的損害賠償も合わせると一体いくらのキャッシュアウトになるのかわからない。タカタがリコールを認めるかどうかにいたずらに時間をかけ過ぎて、米司法当局との関係がこじれてしまい、米国側の嗜虐心をあおるような展開になってしまった。

タカタの連結自己資本は1500億円弱。5月8日に発表した今期の業績予想では200億円の純利益を見込んでおり(これはエアバッグ関連の損失を最小限にしか見積もっていない数字であろう)、税金や配当金、役員報酬などを差し引いたものを自己資本に加味すると、順調に行っても今期末の自己資本は1600億円に満たない水準だろう。

自動車設計の専門家によると、「タカタはリコール保険に加入しているはずで、今回は保険金支払いの対象になるのではないか。しかも自動車メーカーはリコールのための部品をタカタに発注しなければならず、新たな需要が発生したようなもの」とのことだが、発注先を変更する動きが出始めているだけに、タカタが中長期的に大きな痛手を負うのは間違いない。その支援を巡って部品メーカーの業界再編もありうる。

自動車メーカーの間では、部品メーカーを絞り込んで大量に発注することで安価に仕入れようと競い合った。その結果、コスト低減と引き換えに大量のリコールが発生するリスクを抱え込んだ。それでも「万一のときには大量のリコールが発生するリスクを抱えてでも、部品メーカーを絞り込む方向に変わりはない」(大手自動車メーカー)という。

エアバッグの場合はメーカーが限られている以上、それも仕方がないと言えるかどうか。安全性とコストを天秤にかけた際のバランスが崩れてしまっていないか。

エアバッグは他の自動車部品よりもデリケートな調整が必要で、基幹部品を他社製品に変更するだけでも「1~2年をかけて安全性をテストしなればならず、時間とコストの両面で困難」(同)といわれる。大きなモジュールとして組み付けられるため、不具合が見つかった場合、エアバッグを膨らませるインフレータという基幹部品だけを取り換えるだけでも大変な労力を必要とするのだ。

エアバッグはクルマの開発段階から不可分の関係だ。自動車メーカーは新型エアバッグの開発に合わせて、それが展開したときの大きさやドライバーまでの距離などをどうするか、衝突実験を繰り返しながらデリケートな調整を進める。安全性を確保するうえで主導権は自動車メーカーよりも、エアバッグメーカーに委ねられているようにさえ見える。

しかしエアバッグの安全性を部品メーカーに過度に委ねてしまえば、そのツケはやがて自動車メーカーに回ってくる。自動車メーカーにすれば、それは外部のパーツメーカーに負わせるべきリスクなのか、自動車メーカーが抱え込んでコントロールすべきリスクなのか。自動車メーカーで抱えるべきリスクなら、第3者割当増資による資本参加で経営にもコミットすべきなのか。

安全性とコストをどうバランスさせるのかは、部品メーカーの業界再編をも視野に入れて最適解を出さなければならない。

オリンパスに米FDAが査察に入った

このコラムが配信される頃には、ことの核心をえぐるメスが深々と突き刺さっているはずだ。日本ではFACTAを除いては不思議なくらいにほとんど報じられない、米国での超耐性菌の感染拡大問題である。

感染拡大のもとになったとされる十二指腸内視鏡の製造元であるオリンパスに今、まさに調査のメスが入っている模様で、責任の所在を探る新たな段階に入ったと言える。それも太平洋の彼方から調査の手が伸びてきたのだ。

「石川事業所の3号棟2階は、来週いっぱいFDAの査察団が専有するから気をつけるように」--。

先週末、社内の関係者に対して、こんな連絡が行きわたった。石川事業所とは東京・八王子市にあるオリンパスの開発拠点で、3号棟2階にあるのは内視鏡開発の中枢だ。

そしてFDAとは、米国で食品や医薬品、医療機器などの許可や違反品取り締まりを司る米食品医薬品局である。「泣く子も黙る」と言われるほど絶大な権限を持つFDAはメーカーなどに対する厳しい姿勢で知られ、その査察は「どのように対応すればいいのか」をテーマにマニュアル本が出版されたり、日本でも講演会が催されたりするほどだ。

超耐性菌問題が拡大して患者が訴訟を起こしているこのタイミングで査察を行うことから考えて、今回は定期的なものではなく、この問題に的を絞ったものとみて間違いない。

オリンパスの広報・IR室では「査察の有無についてはコメントできない」としているが、連絡を受けた社員たちは「ついに開発現場に査察が入るのか」と、あるいは身構え、あるいは嘆息している様子だ。

この問題を受けてオリンパス社内がいかに混乱しているかは、本誌でこれまでに伝えてきたとおり。今ではオリンパスの米国法人は感染問題への対応に忙殺されているためか、「完全に機能麻痺に陥り、東京本社からの指示にも応じられない状況」(オリンパス関係者)だという。

米国では新聞やテレビなどがこぞってこの問題について調査報道し、内視鏡の開発過程に浮かび上がった様々な問題点を暴きたてている。患者に訴訟を呼びかけている弁護士事務所は情報提供を求めて、本誌に記事を書いた記者の連絡先を調べようとしているのだそうだ。包囲網は確実に狭まっている。

ここまで来ると、都合の悪いことは隠そうとするオリンパスの悪い癖がまた出るのではないかと心配したくなる。これまで損失隠し事件では物分かりのいい東京証券取引所などがかばってくれたが、今度ばかりはそうはいかない。FDAはこの問題のハンドリングを誤れば自らの責任が問われかねないため、徹底した調査を行うはずだからだ。

さあ、オリンパスはいよいよ抜き差しならない事態だ。こっそり隠蔽工作でもしようものなら、また内部告発の餌食になり、FACTAにダダ漏れになるのは間違いない。東証のお目こぼしで上場廃止を免れても、なおオリンパスの監視を続けるFACTAに、米国から心強い味方が現れたのだ。

株価は正直で、日経平均株価が終値ベースで2万円を超え、時価総額上位銘柄でさえも軽々と年初来高値を更新するなかで、オリンパス株の上値は重くなってきた。「オリンパス株は株価指数の上昇に乗っかる形で崩れてはいないが、明らかに悪材料を意識している」(市場関係者)という。

お目こぼしを許したメーンバンクや証券取引所や自主規制法人、そしてオリンパスが立派に更生したという記事をせっせと書いて広告もらいに余念のない御用経済紙も、そろそろ認識を改めたらいかがだろう。

損失隠し事件を経て日本人や日本企業が得た世界的な評価は「一人ひとりは温順で優秀だが、集団になると腐ってとんでもない方向へ暴走する」というものだったといわれる。オリンパスにはこれを機にそうした汚名を返上してもらわないと、日本の製造業全体に対する評価に関わる。

オリンパスはいまも日本企業の恥部なのだ。

オリンパス、後ろから飛んでくる弾

オリンパスの主力製品といえば、胃カメラなどの内視鏡である。世界的なシェアも高いだけに、一たびトラブルが起きると、全世界を巻き込む大事となる。

同社製の十二指腸内視鏡が原因となり、米国の病院で抗生物質がまったく効かない「スーパー耐性菌」に感染した患者が続出しているという記事を、月刊FACTA4月号(3月20日発売)で掲載した。すでに患者がオリンパスを相手取って訴訟を起こしており、集団訴訟が起きる公算が高まっているという内容だった。

さて、4年前に巨額粉飾を暴いて以来、FACTAはオリンパスの「要注意メディア」となっている。いまだに広報・IR部長にあのときの懐かしいお名前が載っているのは、対FACTA防衛戦隊長だからか。全国紙など大手メディアに事実上の報道管制を敷いて、二度と内部告発されないよう、高い壁で囲まれたオリンパスだけに、この記事にはどんな反応を見せたのか。

やはりオリンパス本社や医療機器事業部門のオリンパスメディカルシステムズ社の薬事本部までもが動揺し、朝から晩まで会議室に籠りきりで鳩首協議中だったという。

しかもオリンパス社員の中にオッチョコチョイがいて、感染患者に集団訴訟を呼びかけている有力弁護士事務所に「オリンパス事件をスクープしたFACTAという月刊誌にこんな記事が出ている」とご注進に及んだのだそうだ(FACTAオンライン版は発行人ブログでこの記事を英訳し、外国人にも読めるよう配信した)。

弁護士事務所からはすぐに「貴重な情報を感謝します」と返事がきたと聞いている。この弁護士事務所はこれまでにも製造物責任の訴訟で目玉が飛び出すほどの賠償金をせしめた実績があり、すでにオリンパスを相手取った訴訟を起こそうとネット上で感染者に呼びかけている。

そんな弁護士を相手に、オリンパス社員がいそいそと情報を提供したのだ。いくら報道管制の壁を厚くしても、「弾は前からだけ飛んでくると思うな」である。オリンパス経営陣は、新兵いじめで鉄の規律を守らせようとした旧日本陸軍と同じ轍を踏んでいることになる。はてさて一体、どれだけの情報が弁護士側に流れていることやら。

聞けば、過去には富士フイルムやペンタックスも、構造を変えた内視鏡を巡って米食品医薬品局(FDA)との間で自己宣言だけで販売を続けられるかが問題になったことがあるという。内視鏡の画像処理ソフトを変更しただけであり、感染症などの深刻な問題には無縁と思われたが、FDAはそれを認めず、富士フイルムとペンタックスは製品を回収した。

同じようにFDAの難色に遭遇したオリンパスの対応は、これらの先例と比べても杜撰さが際立っており、批判を免れそうにない。

ロイター電によると、オリンパスは3月26日に洗浄具の配布を決めたそうだが、本誌に記事が掲載された後にも米国の高校生が感染したとして訴訟を起こすなど、訴訟がどこまで広がるのか、予断を許さない。

春闘で大手企業の賃上げが次々と決まった一方で、「オリンパスはベアもなし」とある社員は明かす。会社側は「訴訟がどれだけあるのかわからないから」と理解を求めたが「笹宏行社長の役員報酬は1億円を超えるようになったのに……」「会社が言っているのは、どの訴訟のことかわからない(ほど多くの訴訟を抱えている)」として社員の不平も蓄積しつつあるそうだ。社員には社会から取り残されたような疎外感すら漂っているのだろう。

こんな深刻な問題を抱えつつ、オリンパスの株価は首を傾げたくなるほど力強く上昇し続けている。そろそろこの謎を解くべく、東証自主規制法人または証券取引等監視委員会にお出ましを願いたい。オリンパスが厳しい現実と直面するのは、むしろこれからなのだから。

英訳:オリンパス内視鏡、米国で感染騒動

4月号に掲載した「オリンパス内視鏡、米国で感染騒動」の記事について、海外からいくつか英訳のご要望をいただいたので、以下に掲載します。筆者は一連のオリンパス事件をスクープした山口義正氏です。

*****

Olympus Defends Products Safety in U.S. Legal Battle

By Yoshimasa Yamaguchi

Olympus Corp, being sued by at least 5 U.S. patients and their families infected with deadly bacteria from its medical scopes, had been selling the product despite persistent complaints from doctors about the device’s problematic 2010 design change, an Olympus official, who asked not to be identified, said.

Many U.S. hospitals in Florida, Pennsylvania, Chicago and Seattle have had outbreaks of a highly antibiotic-resistant superbug among patients who had endoscopies using the Olympus device since 2012. UCLA Ronald Reagan Medical Centre officials said seven people were infected with deadly CRE bacteria during the duodenoscopic exams by January 28. The bereaved families of the two died from the infection filed suits against Olympus in February.

The U.S. Food and Drug Agency (FDA) said it had received 135 reports of such infections from January 2013 through December 2014. But sources said individuals that may have been exposed to the dangerous bacteria total 527 in California and Connecticut alone. The huge number of potential patients raises the prospect of large class action lawsuits in the future.

Olympus put on the market a modified version of its TJF-Q180V duodenoscope in 2010 without getting approval of FDA. The new version sealed up the tip of the scope, making it too difficult for users to effectively sanitize and clean the scope.

“Since the design change, doctors and officials at medical facilities have been persistently complaining about what they call ‘a modification for the worse’,” said the Olympus official. Olympus should have applied for clearance from the FDA for the new version “as the redesigned device requires changes in cleaning protocol,” he said.

According to FDA rules, a manufacturer must seek clearance of a new model if it includes changes that could significantly affect the safety or effectiveness of the device. FDA, alarmed by the outbreaks of CRE superbug, in March 2014 notified Olympus that it needed additional clearance for the modified device and asked to provide data on the effectiveness of its cleaning instructions.

Olympus accordingly submitted the request for clearance in October 2014. The submission is still pending.

An Olympus public relation official said the delay was due to FDA’s request for highly precise data. The previously cited anonymous Olympus official says that was not the case, however. “They haven’t been able to submit the data because the results of validation testing were clearly poorer in cases of the modified version compared to the previous model.”

Still, Olympus is adamant. It said on March 6 in a statement: “Olympus Medical Systems Corporation (OMSC) made a decision, based upon FDA policy, that a modification to our previously FDA cleared duodenoscope did not require a new 510(k) application to FDA prior to marketing the modified duodenoscope in the U.S. in 2010.”

On March 9, Olympus issued another statement, which said “the company has a pending 510(k) clearance for the device.” It reiterated that it didn’t need additional clearance for the TJF-Q180V because the submission of the “Letter to file”-- a process required when a new model put on the market has the quality equal as the previously cleared device -- sufficed.

The hard-liner stance worries even some Olympus officials, particularly those in a risk-management section. “Are those statements OK?” one official, scared of potential backlash at FDA, said. The U.S. is the single most important market for Olympus, whichfinally got on a recovery track after being hit by a $1.5 billion accounting fraud scandal in 2011.(http://en.wikipedia.org/wiki/Olympus_scandal). The U.S. is the company’s biggest revenue source, where sales are growing nearly 30 percent a year. FDA has adviced hospitals to continue using the Olympus device as, without the device, they wouldn’t be able to meet the huge demand for such exams.

Why is Olympus forcing sales of the new version of the endoscope defying risks? That has to do with the company’s strategy to boost sales of endoscopic equipment and supplies, a market currently dominated by Boston Scientific Corp, the anonymous Olympus official said. Olympus’ new scope, called V system, has a unique V-groove at the tip to make treatment easy and is compatible only with its own equipment and supplies.

Olympus has recently made a steep recovery in earnings and in financial health, but yet to resume dividend payment -- the possibilities of a huge fine and class action suits in the U.S. cloud its earnings outlook. The U.S. authorities are still investigating the company’s 2011 accounting fraud. Olympus also announced in February that its U.S. unit has been under investigation by the U.S. Department of Justice under the Anti-Kickback Stature and the False Claims Act in the U.S. since November 2011.

Olympus’s inappropriate disclosure policy and a delay in the coverage of the “superbug” outbreaks in the U.S among Japanese media mean Japanese shareholders are the least informed of those risks. Shouldn’t they be informed what’s going on in the U.S.?

新生銀行(IR・広報)はどこまで嘘をつけるか

3月25日、新生銀行は当麻茂樹社長(66)が6月に退き、後任に工藤英之常務執行役員(51)が就くことを発表した。弊誌は1カ月前の2月26日、当麻社長の入院の確認と社長交代の有無を問う質問状を送っている。いかに不誠実な対応だったかの事例として、同行IR・広報部とのやりとりを暴露しよう。広報ミスリードの格好の事例として。

2月26日FACTA→新生銀行

お世話になっております。

さきほどは電話をいただき、ありがとうございました。

あらためまして以下ご質問をお送りさせていただきます。

弊誌は貴行の当麻茂樹社長が一身上の理由で近く交代する可能性がある

との情報を入手しました。

①当麻社長が最近入院されたというのは事実でしょうか。

②当麻社長が交代されるというのは事実でしょうか。

上記2点につきまして、弊誌締め切りの都合上、

勝手ながら3月6日までにご回答いただければ幸いです。

何卒よろしくお願い申し上げます。

2月26日新生銀行→FACTA

この度は大変お世話になります。

ご質問項目について、承りました。

期日までに対応してまいりたいと存じます。

どうぞよろしくお願い申し上げます。

3月2日新生銀行→FACTA

この度は大変お世話になります。

頂きましたご質問に対する弊社の回答をご送付いたします。

ご査収くださいますよう、どうぞよろしくお願い申し上げます。

①当麻社長が最近入院されたというのは事実でしょうか。

【新生銀行】

体調不良により少し休んでおりましたが、現在は通常通り勤務しております。

②当麻社長が交代されるというのは事実でしょうか。

【新生銀行】

そのような事実はございません。

そして1カ月もたたないうちに社長交代が報じられ、25日には当麻社長と工藤次期社長が日銀記者クラブで会見した。日本経済新聞3月26日付朝刊では、当麻氏が「退任はもっぱら体調が原因」と述べ、入院中の2月半ばに工藤氏を呼びだし、後継指名をしたことになっている。

そう、弊誌の質問状は後任指名後に新生銀行に届いているのに、回答は「そのような事実はございません」などとイケシャアシャアとお答えになったのだ。さあ、この始末、どうしてくれよう。

3月25日FACTA→新生銀行

小生はFACTA発行人兼編集主幹です。2月26日付で弊誌が送った質問状と、3月2日付の御社ご回答をご記憶でしょうか。

ご回答では当麻社長交代の可能性を全面否定されましたが、結果は本日の発表で明らかです。広報がミスリードしたことの釈明はありますか。もう一度質問状と回答書を読み直して、言い訳をお聞かせください。

3月25日新生銀行→FACTA

当行では、2月26日に御社から「②当麻社長が交代されるというのは事実でしょうか。」というご質問をいただき、3月2日に「そのような事実はございません。」とお返事申し上げております。

ご質問をいただき、回答申し上げた時点において、そのような事実はいっさいございませんでしたので、わたくしどもがミスリードしたという認識はございません。

どうぞよろしくお願いいたします。

3月26日FACTA→新生銀行

回答に書いてもいないことを後から付け足すのはアンフェアです。

回答には「現時点では」という言葉がありません。「回答申し上げた時点では」というのはこのメールではじめて貴女が付け足したものです。現に当麻社長も自らの健康問題を辞任理由に挙げたのですから、入院し退院した時点で社長交代も選択肢だったはずです。当方の質問はそれを踏まえて「時点」の限定なくお尋ねし、貴女はまんまと時間の限定なしに回答したのです。

「そのような事実はいっさいございません」と意地を張るのはご勝手ですが、はっきり申し上げて、憶測でお尋ねしたのではありません。そう言い切る以上、この回答は当麻社長本人にどう尋ね、「その時点では」本人がどう答え、来日していた株主のフラワーズや金融庁にどう言われていたのかも、明かしていただかなければなりません。できますか。「いっさい」と言いきった以上、「いっさい」かどうかを検証する材料を出す義務はそちらにあります。

貴女、および貴行の対応はメディアに対する誠実さを欠いています。工藤次期社長も当麻氏と同じDKB出身。こういう対応では、そう長持ちしないことをご承知おきください。

オリンパスが損失隠し指南役に手数料返還訴訟

オリンパスが損失隠しの指南役となった金融ブローカーらを相手取って訴訟を起こしていたことがわかった。損失隠しを手助けした対価として支払った法外な手数料の返還を求めることを目的としており、オリンパスの損失隠し事件は新たな段階に移行した。

オリンパスが訴訟を起こした相手は、英ジャイラスや、アルティスなど「国内3社」のM&Aに関わった横尾宣政被告らで、3件に分けて訴えを起こしている。請求額は横尾・羽田拓被告に計5億円、小野裕史被告に2億円、中川昭夫・佐川肇被告に計5億円。指南役らに支払われた報酬は100億円を超えるとみられ、それに比べると請求額は随分控え目に見える。

横尾・羽田に対する提訴は2012年6月と早かったが、小野と中川・佐川に対する提訴は昨年10月。事件から3年も経って、なぜ今頃?とも思う読者も多いに違いない。

指南役として逮捕・起訴された彼らのうち、中川昭夫に対しては昨年12月に執行猶予付きの有罪判決(懲役1年6月、執行猶予3年)が下った。横尾宣政被告ら3人に対しては2月に論告求刑が終わっており、3月中に弁護側に反論の機会が与えられた後に判決が言い渡される運びだ。指南役らに対する判決が出揃う時期にめどがつくようになり、刑事裁判で指南役らの違法行為が認められれば資金返還を求めやすくなると踏んでのことだろう。

オリンパスの社外監査役には弁護士が加わっており、あるいは彼らが中心になっての訴訟かもしれない。オリンパスの社外取締役や社外監査役には弁護士の他、企業経営者や公認会計士、M&Aの専門家、機関投資家、元官僚などが就いている。オールスターと言ってもいい陣容で、もちろん銀行から送り込まれてきた役員もいる。

しかしオリンパス社員たちは外部から来た役員が十分な仕事をしているとは必ずしも思っていない。例えば昨年春には社内の反対を押し切り、損失隠しの際に旧経営陣の手足となって働いた戦犯社員らの昇格人事案を通してしまったし、銀行出身のある役員は昼間から飲んだくれているところを社員に目撃されて「あの人、本当にやる気があるのかな」と陰口を叩かれている始末だからだ。上場維持の可否を決める際に書類を作成した際にも、きちんと業務監査をやっているのか疑わしくなるような事例があったことは先にFACTA誌で指摘した通りだ。

とはいえ、少なくとも経営陣が一新されたオリンパスが、旧経営陣とつるんで会社を食い物にしたブローカーたちに手数料の返還を求めること自体は当然だ。そした責任の明確化が、上場廃止を免れるために、株式市場とJXに数々の禍根を残したオリンパスのせめてもの償いだろう。

この情報を最初に我々にもたらしたのは、今もオリンパスの経営を監視し続けている株主である。返還を求めている資金は本来、株主のカネであるはずだ。オリンパスは一筋縄でいくような会社ではないのだし、監査役もたまには仕事をしないと株主による訴訟の標的になってしまうだろう。そうした株主の監視が、訴訟の後押し圧力となることもいいことだ。

株式市場では、「カネに色はないのだから、ただ儲かればいい」という浅ましさばかりが目立つが、株主責任に加えて投資家の社会的責任を自ら負おうとする姿勢はもっと評価されていい。

「籾井NHK」の記事を公開します

1月30日午前の衆議院予算委員会で、民主党の後藤祐一議員(南関東比例区)が、弊誌2月号の「籾井NHKが『大盤振る舞い』」の記事を取り上げて、「ここに書いてあることは本当か」と追及した。

読んでいない人には隔靴掻痒かとも思うので、この記事をフリー(無料)で公開することにしました。質問の実況中継は衆議院が公開しているので、そちらにアクセスしてください。

弊誌もさらに次号で追い討ちをかけよう。相変わらず、籾井会長の答弁は下手くそである。12月12日の記者クラブ懇談会での問題発言を報じた弊誌に対し、「オフレコなので」と中身を言わないという戦法で、我々の常識では「発言はなかった」と否定できなかったとしか評価できない。

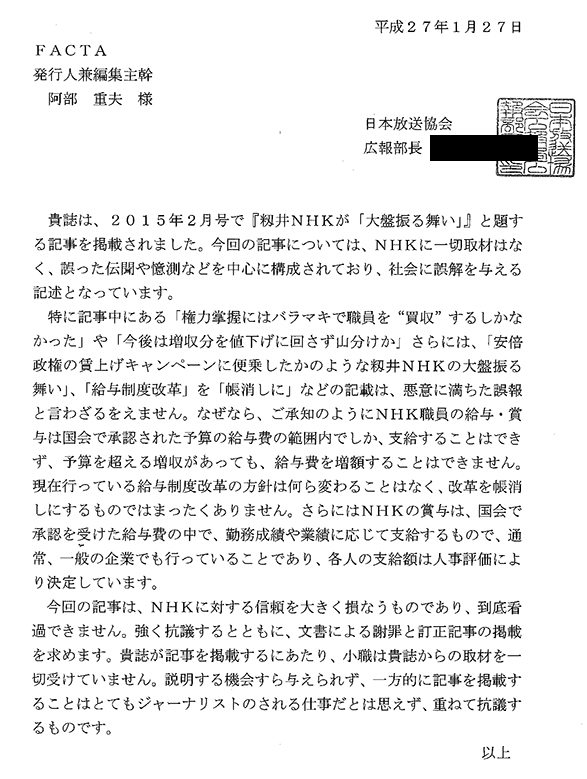

NHKはまた、1月27日、弊誌に広報部長名で抗議文のFAXを送ってきたが、その中でも懇談会発言に触れておらず、もっぱら一律加算金の反論であった。微妙な争点ずらしである。

この抗議文も、この際、公開しましょう。謝罪と訂正記事要求についてはゼロ回答である。一切取材を受けていないとむくれるのはお門違い。取材しているからインサイドが書ける。記者クラブとは違って、広報部長の顔がつぶれても、別にこちらは痛くもかゆくもない。

質問時間が短く、尻切れに終わってしまったのは残念だが、NHKの不偏不党は放送法に定められている。萩生田文書への賛意が放送法違反にあたらないかどうかを、もっと追及すべきだろう。

民主党ももっと攻め口を研究すべきだろう。NHK予算審議では、増収分を放送会館改築にあてこんでいる点などをぎりぎり攻めれば、答弁べたの籾井会長もいつか尻尾をだす。

中国鉄鋼メーカー「淘汰」の断頭台

2015年最初のこのコラムである。すでに1月下旬ではあるが、今年がどんな年になるのかを予感させる話題を紹介したい。震源地は中国だ。

新年早々、中国鉄鋼業界に激震が走った。今年元日に施行された新環境保護法がそれである。排水・排ガスが定められた環境基準をクリアできなかった場合、日割り計算により、上限なしの罰金が課されるうえ、刑事責任も問われるという内容だ。

日本ではこの新法施行についてほとんど報じられていないが、中国の鉄鋼各社は「史上最も厳しい法律」と戦々恐々だ。実はこの新法は環境保護を目的にしたものというよりも、プレーヤーの数が多過ぎる鉄鋼メーカーを中国政府が強制的に淘汰するための断頭台としての色彩が濃厚だからだ。

中国ではすべての省に高炉があり、世界の粗鋼生産に占める中国の割合も5割に達するほどだが、完全に供給過多。マンションバブルが弾けて建設需要が減退したこともあって、鋼材価格は下落の一途をたどってきた。

高炉は一度火を落とせば、炉の温度を回復するのに莫大な費用がかかるが、温度を維持するのにも費用がかかる。稼働率が低下している現在、中国の高炉各社はどこも赤字だ。当然、中国の全産業の中で最もリスクが高いセクターのひとつとなっている。

国営企業か民間企業であるかに関わりなく、新法に基づいて高炉メーカー対する監視はすでに始まっており、「すでに地方政府の環境担当者が100日間常駐しての徹底した監視がスタートした」(中国の国営鉄鋼メーカー)という。業界からは新法施行に猶予期間を設けるよう訴える声も上がったが、聞き入れられることはなかった。中国は本気なのだ。

中国に進出した日本の鉄鋼メーカーも環境保護法の規制対象だが、問題はむしろ中国の鉄鋼メーカーだろう。基準をクリアするために設備を整えるとなると、業界全体で2兆円ほどかかるとの試算もある。加えて環境対策で恒常的に発生する人件費や関連設備のメンテナンス費などのコストは毎年1兆数千億円にのぼる見込みだ。競争から脱落する鉄鋼メーカーは多いだろう。

中国内に新法で定めた基準をクリアできている鉄鋼メーカーは1社もないと言われ、各社とも設備更新を迫られるが、中国の足元の金融情勢では、金融機関からの借り入れも容易ではあるまい。

日本が中国から輸入している鋼材の量はわずかで、中国の鉄鋼メーカーが淘汰されても日本への影響は小さいだろう。しかしオーストラリアのように鉄鉱石を中国に輸出している国にとっては顧客が減るとともに、淘汰によって焦げ付きが発生するリスクも浮上するから大変だ。

一方、金融市場に目をやると、鉄鋼不況をもたらした不動産業界では年明け早々、オフショア市場で中国の不動産会社が社債のデフォルトを起こすかどうかの瀬戸際に立たされ、他の不動産会社の資金調達まで困難になっている。中国企業のデフォルト懸念は国内だけの問題だったが、いよいよ国際金融市場にまで飛び火しようとしているのだ。

不動産と鉄鋼が負の共鳴を起こし、国際金融市場にまで影を落としてしまう事態は、すでに杞憂とは言えなくなってきている。

GPIFの「構ってちゃん」が消したツイッター

今週初はスナック菓子に爪楊枝を混入させる動画をYoutubeに刺しこんで、悦に入っていた19歳少年の捕り物でテレビは大騒ぎだった。「これで(PVが)日本一」とか「無能警察」とか、挑発的な投稿をつづけた末に、この幼稚な愉快犯は米原駅で逮捕された。ネットではその抑えがたい自己顕示欲、承認要求を「構ってちゃん」とからかわれている。

どうやら、この「構ってちゃん」、大人でもいるようだ。FACTA最新号(2015年2月号)で「『130兆円GPIF』某重大事件」として掲載した記事の主人公、GPIF(年金積立金管理運営独立行政法人)の新任CIO(最高投資責任者)のことである。

GPIFは国民の年金を運用する厚生労働省所管の独法(独立行政法人)で、国民の年金資産130兆円を運用し、国共連(国家公務員共済組合連合会)など共済年金もこれに準じているので、国の一般会計の2倍にあたる実質180兆円を運用する巨大機関投資家である。新たに設けたCIO兼理事のポストに、ほとんど無名の水野弘道氏が就任し、それが塩崎恭久厚生労働大臣と激しいバトルになったことは記事で載せたから、そちらをお読みいただきたい。

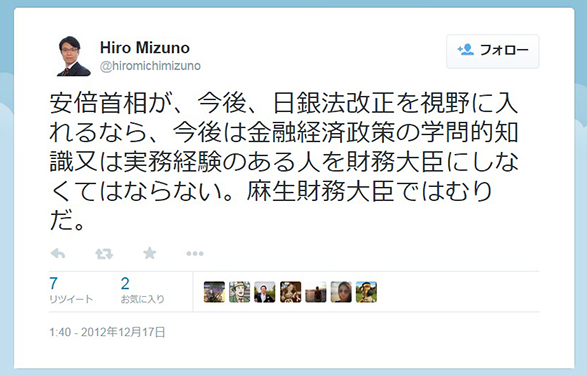

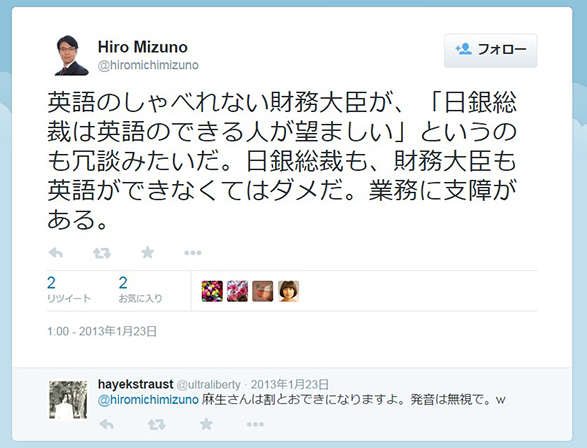

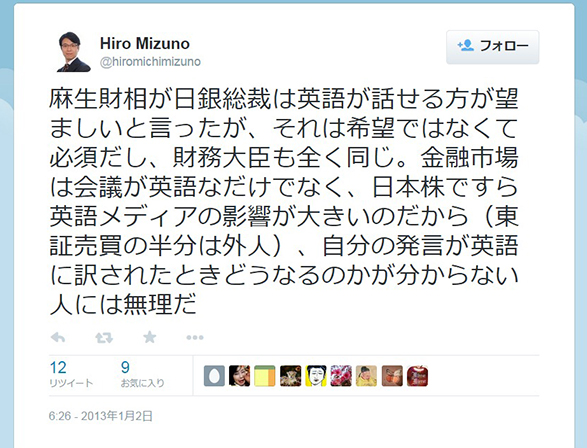

この水野CIOが、記事の出た今週、突然、ツイッターを閉じた。きっと過去を隠すためだろうが、ちゃんとキャプチャしてある。そうなることすら読めない人物が、180兆円も運用できると思ってるのだろうか。隠したいのは、たとえばこんなくだりだろう。

露骨に麻生太郎副総理兼財務相兼金融担当相をバカにしているのがよく分かる。麻生氏の英語がなってないと不適格者扱いにしているだけに、よほど英語上手が自慢らしい。彼を推薦した世耕弘成官房副長官によれば、水野氏を麻生氏に会わせて“折伏”したそうだ。麻生氏はこのツイッターを見たらなんと思うだろう。

そして副総理をバカにしてるということは、NYで「バイ・マイ・アベノミクス」と語った安倍晋三総理も、そんな下手な英語で経済を語るな、と腹の底でせせら笑っているのだろうか。2012年、2013年の古い話だと言い訳するのかもしれないが、セコいのはそれをヤバいと思って、今ごろ消す姑息さだ。トラックレコードだって、こうして操作しているに違いないと思われても仕方ない。

さて、麻生氏のところに世耕副長官と頭を下げに行くのだろうか。なんて言い訳するのか。過去にツイッターでいかに大言壮語してきたかは、ご覧のとおりである。年金をマンデートするのは国民なんだから、「構ってちゃん」では危うすぎる。

→ツイッター全文のキャプチャPDF(5.3MB)

第二の住商はどこか、「川上」ビジネス黄信号

FACTA最新号(2015年1月号)は「住友商事『シェール大失敗』の戦犯」では、住商の米テキサス州でのシェールオイル投資失敗などを報じた。9月末に突如2400億円もの減損を発表、うち1700億円がシェール開発の失敗によると説明された。だが、数字の大きさの割には説明不十分だった。

FACTAは得意の調査報道によって、シェールのみならず、もう一つ、アフリカのニッケル開発でも「時限爆弾」を抱えていることを徹底分析した。資源開発が現状で抱え込んだリスクの大きさを、ここまで掘り下げた記事は少なくとも日本ではみあたらないと自負している。

しかも、こうした損失計上は住商にとどまらないとの見方がアナリストなどの間で高まってきた。株式市場では第二、第三の住商がどこかを探し、商社の間では自社の損失を正確に把握しようと社内に指示が飛んでいるという。

中長期的なターム取引では価格が予め取り決められているため、契約に沿って売買されることになるが、むしろ懸念されているのはスポット取引(当用買い)。価格の急落によって「スポット取引での損失は思いのほか大きくなっている」(商社関係者)という。

第3四半期決算の発表を控え、商社では年が明けて間もなくマスメディアやアナリストの取材を受け付けない沈黙期間が始まる。

商社ではそうした損失がどの程度あるのかを再点検しているが、価格の変動が激しいこともあって必ずしも十分に把握できていないようだ。「もしかすると把握できていない損失が隠れているかもしれない」と身構えるのは、ほかならぬ商社自身なのだ。

年明け後も原油価格の軟調基調は続くとの見方が広がっているだけに、商社が業績見通しを下方修正する動きは相次ぐかもしれない。商社株が電機や自動車株に比べて一様に戻りが鈍いのは、そのためでもあるだろう。

それだけならまだいい。原油価格の下落が玉突き事故を起こすように、欧州金融機関の信用不安を再燃させたらどうなるか。

「ブラジルやベネズエラなどの資源関連企業にはスペインやポルトガルの銀行からの融資額が大きく、これら産油国の企業経営が行き詰ると欧州金融機関の間で信用不安が再燃しかねない」というリスクシナリオを描き始めている。

加えて中国の動向も気になる。12月24日付の日本経済新聞はその社説で、中国からの鉄鋼輸出が過剰であると警鐘を鳴らしているが、商社はすでに今夏にはそうした懸念に身構えていた。

中国の粗鋼生産は、その質を問わなければ世界の半分を占めるほどに大きい。その中国で「危ない業種」と言えば鉄鋼商社がすぐに思い浮かぶほどで、今も夜逃げをする業者が後を絶たないという。流通在庫が負担になった中国の鉄鋼商社が在庫を海外市場で安値で売りさばくようになっており、こうした取引の焦げ付きが国際商品市場を通じて世界に拡散するようなことがあれば商社の事業環境がさらに悪くなるのは間違いない。

商社各社は事業ポートフォリオの入れ替えを進めており、伊藤忠は秋以降、ファミリーマートと滝沢ハムの株式公開買い付けを実施。丸紅も食品スーパーのマルエツ株を公開買い付けの実施を打ち出した。業績が比較的安定している“川下ビジネス”の強化を進めているのは、資源価格下落に伴う“川上ビジネス”のリスクを意識し、耐性を少しでも強化しておこうという思惑もあるはずだ。

「商社はこの数年、(業績好調で)調子に乗りすぎた。またいつか大きな失敗をやらかす」とは、商社OBの言である。資源価格の下落は、商社に90年代のような「冬の時代」が再来したことを告げる鐘の音かもしれない。

松浦正則氏を悼む

12月24日、福井の松浦機械製作所会長、松浦正則氏(77)の突然の訃報に接しました。小生のロンドン赴任中に知り合い、その後もご厚誼を賜った身としては、心よりお悔やみ申し上げます。

地元紙の報道によれば、難しい病に伏せられて、ご家族の看病疲れからか、大変不幸な事態になったようです。ときおり東京に立ち寄られた折、「阿部さん、お話聞かせてよ」と電話をいただき、帝国ホテル地下のブラッスリーや、羽田空港に近い品川などでお会いした日々を思いだします。小生のみならず、谷内正太郎氏(国家安全保障局長)といった方々も訪ねておられたようで、その勉強熱心には頭が下がりました。

2011年の福島原発事故のあとは、福井県の原子力委員会委員長でもあったため、原発稼働停止や地元経済の苦境についてご相談にあずかり、県と経産省の橋渡しを頼まれたこともありました。昨年あたりから連絡が間遠になり、ご病気かしらと心配していましたが、残念な結果となりました。

地元の福井新聞には「時代を先駆け『世界の松浦』に」という評伝記事も載っています。そこで書かれていない松浦氏の一面を16年前に書いたことがあります。

自分が編集長を務めていた雑誌「日経ベンチャー」(改題し現在の「日経トップリーダー」)の連載コラム「編集長の名刺箱」でした。「沖縄返還の密使宙に浮いた『志』」という一文で、故若泉敬氏(元京都産業大学教授)が眠る鯖江のお墓参りを松浦さんと一緒にしたあとで書いた文章で、お墓の前でお線香をあげている後ろ姿は松浦さん本人です。

この一文は小生にとって日経在職時代の最後の文章になりました。文中にもあるように、ケンブリッジ大学のジョン・スウェンソン=ライト氏のご縁で、このあと渡英し、ケンブリッジで客員研究員として「イラクにおける大量破壊兵器の研究」に携わることになります。

その転機になった墓参でしたから、小生にとっては感慨ひとしおです。今度は松浦さんとも幽明境を分けることになってしまいました。故人の冥福を祈り、ここに再録します。

***

沖縄返還交渉の密使宙に浮いた「志」

沖縄返還交渉の密使、故若泉敬が逝って2年になる。

国際政治学者として内外に数多くの知己を持ちながら

50歳にして世間を捨てた胸中の志――

ほんとうに他に策はなかったのか、その問いはいまも生きている。

その名刺は持っていない。生前ついに会う機会を得なかった。ただ、94年に世に問うた遺著「他策ナカリシト信ゼムト欲ス」(文藝春秋社刊)で知るのみである。

96年7月27日、すい臓ガンで世を去った。享年67歳。その訃報を遠く英国で聞き、帰国してから墓参しようと思った。

彼の郷里は福井である。初夏だった。日差しが強い。車は鯖江の郊外を走り、入院していた病院のかたわらを過ぎて不意に左へ折れ、細い山あいの道をのぼっていく。

ひとりで訪ね歩いたら、こんなつづれ折りの道の奥に墓地があるとは思わなかったろう。案内してくれたのは、福井の工作機械メーカー、松浦機械製作所の松浦正則社長だった。約30年前に若泉氏を商工会議所の講演に招いてから、陰になり日向になり支えてきた同郷人である。

墓地の地名は総山(そうざん)という。新緑の山ひだに抱かれるように墓碑が段々に並んでいる。彼自ら選んだ安眠の地らしい。

遠く福井の野を一望できる。いちばん奥のもっとも見晴らしのいい一角に、奇怪な墓碑が建っていた。球形の黒みかげ石。地球儀をかたどっていて、刻まれていいるのはたった一字――「志」である。

花と樒(しきみ)を供え、墓碑に水をやると、たちまち濡れた石の表が乾いてきて、鮮やかに黒く日本列島が地球儀に浮かびあがった。

焼却された「縄」と「糸」の資料

彼は悲憤のうちに死んだ。遺著の切迫した語調といい、病身を押して沖縄に足を運び、遺骨収集に涙を流した姿といい、晩年は鬼気迫るものがあったと思える。

若泉氏は沖縄返還交渉で故佐藤栄作首相の密使となり、当時のキッシンジャー米大統領補佐官と密かに折衝を重ねた。核抜き返還を貫く代わりに、有事の格持ち込みを認める秘密合意議事録に起草したことは「他策…」に詳述してある。

渾身のドキュメンタリー作品としても羨望を禁じ得ない。

沖縄本土復帰後は東京を引き払い、郷里に隠棲してしまう。京都産業大学の教職のほかは公の場から姿をけし、交渉の舞台裏について沈黙を守り続ける。日本の非核三原則にもとる密約だけに、胸に抱いたまま朽ちる気だったのだろう。

が、世は放っておかない。鯖江の自宅「無畏無為庵」(むいむいあん)には、米国のマンスフィールド大使や英国のコータッツィ大使、それに宮沢喜一現蔵相ら内外の知己が訪ねてきて、日本の行く末を論じあった。

しかし復帰から四半世紀たっても、密約の代償だったはずの「再独立の気概」が値づいたとは思えない。政府は今も密約の存在を認めていない。普天間飛行場は袋小路に陥り、もはや返還の意味そのものが風化にさらされている。

ガン告知で死期を悟った彼は、沈黙を破る決断をする。それが「他策」を書かせた。題そのものは、明治期に不平等条約を撤廃させた外相、陸奥宗光の「蹇蹇録」(けんけんろく)に依っている。

しかし生涯一度きりの「述志」にこだわるあまり、若泉氏は当時の貴重なメモなどいっさいの一次資料を庭で焼却してしまう。取り返しのつかない損失だった。

松浦氏によれば、若泉氏のために大手家電メーカーと一緒に回転の遅いマイクロ・テープレコーダーを開発し、彼はそれを身に忍ばせてキッシンジャー補佐官との長時間折衝に臨み、ひそかに録音したという。そのテープも永遠に失われてしまった。

もはや物証はない。議定書そのものが出てこない限りは。政府が重ねて密約を否定しているため、「他策」は国会でも等閑に付されている。

遺著でも触れているが、彼は沖縄交渉と表裏一体だった日米繊維交渉にも関与せざるをえなかった。「縄」と「糸」――安保と経済という日米交渉の原点は、「糸」のほうがだれも知りえない闇に消えていったのだ。

「他策」の編集者だった文藝春秋の東真史新書部長は、「経済は専門ではないからと言って繊維を書くのを潔しとしなかったのですが、後になってやはり焼くのではなかったと悔いていました」と証言している。

東氏は満蒙に深く潜行した密偵、石光真清の孫である。若泉氏が京都産業大学の世界問題研究所所長時代に知り合ったからつきあいは長い。死の前日、「どうしても来てほしい」と言われ、鯖江に駆けつけた。

黄疸が進み、濁った眼をした若泉氏は、弁護士立ち合いで遺言状をまとめさせた。そして数時間後に逝く。折り返しで帰京中だった会う間氏は、東京に着くまでそれを知らなかった。「自死を選んだかと思った」ほど早い最期だったという。

遺言の場にひとりの若い英国人が同席している。日本の戦後政治史を先駆するジョン・スウェンソン=ライト氏(現ケンブリッジ大学東洋研究学部講師)で、彼には「他策」の英訳を果たす遺志が託された。

米国になんとしても沖縄の意味を伝えようと言う執念である。

スウェンソン=ライト氏とは私もロンドンでたびたび会った。立ち居振る舞いが清々しい。ケンブリッジでは教授を約束された立場だが、これほど謙虚な人は英国でもそういないと思う。彼なら頼むに足る。

で、少しお手伝いをした。あのパセチックな文体を英語にすると聞いて感心したからだ。下役はセアラ・ファルウェーさんがあたった。以前は金融街シティーの投資銀行に勤めていた女性で、今は子育てに専念している。草稿をスウェンソン=ライト氏の監修で官製させ、現在は米国で出版社と交渉中である。

風雲児になれなかった男

没後2年の今年7月27日、東京・紀尾井町のホテル・ニューオータニで「偲ぶ会」が開かれた。

通夜、告別式などいっさい不要との遺言があっただけに命日の法要ではないが、事実上の三回忌である。

かつての友人や知己たちが集まった。中曽根康弘元首相と親しい末次一郎日本健青会顧問らが挨拶に立つ。自民党総裁選挙の余韻さめやらぬ小泉純一郎前厚相や佐藤信二元通産相ら政治家や、日本サン・マイクロシステムズの本田敬吉会長ら経済人、評論家の佐々淳行氏、岡本行夫元沖縄担当首相補佐官らが、じっと耳を傾けていた。

日本の国家像があてもなく漂流している現状を見ずにすんだことは、むしろ若泉氏には幸いだったかもしれない。どう悲憤慷慨しようが、彼の「志」は宙に浮いている。大学時代の友人で、文芸批評家の粕谷一希氏が淡々と評した。

「風雲児になれなかった男」――。その一言がなによりも的確に生涯を要約している。

若泉氏はまた日本浪曼派の批評家、保田与重郎とも交友を結んでいた。保田自身も戦後は孤立し、洛外の山荘「身余堂」に隠棲している。こんな言葉を残した。

「語りつぎいひつぎゆかん――といふあのさしせまつたところだけで生きればよいと、だんだんに私は思うふやうになつた」

今、無畏無為庵は無人である。

(肩書等は1998年当時の原文のまま)

***

コラムは以上です。日経BP社の著作権窓口からの申し入れにより、転載不可、期間1カ月限定の条件付きです。文責も写真も私が負い、現在の日経トップリーダー編集部とは無関係ですが、コピペはご容赦願います。

さて今読み返すと、若泉氏にことよせた、じぶんの訣別の辞でもあったと思います。この時期はまだ生々しかったので、死因をすい臓ガンと書きながら、懸命に仄めかそうとしていますが、病死ではなかったそうです。

また松浦氏といっしょにマイクロ・テープレコーダーを開発したメーカーはソニーでした。沖縄返還交渉の裏方をソニーが支えていた秘事は松浦氏からはじめて教えてもらいました。松浦氏が故大賀典雄氏によく相談しに行っていたのはそんな縁からでしょう。

ロンドンでは当時、日経ビジネス特派員だった谷口智彦・現慶応大学教授(内閣官房参与)の家で、松浦さんを交えて飲んだり食事したりした日を思い出します。

差し迫ったところだけでも生きていてほしかった。彼に手向ける言葉はそれしかありません。

「のれん代」のラビリンス

旧聞に属する話になるが、ファミリーレストラン・チェーンを展開する「すかいらーく」が10月9日に「再上場」した。2006年9月に創業家によるMBO(マネジメント・バイ・アウト、経営陣による企業買収)で上場廃止となって以来のことだから、およそ8年ぶりの株式市場復帰である。

公募価格と同じ1200円で初値を付けた後、1000円を割り込む場面もあったが、最近では個人投資家の人気を集めて一時は1299円に達した。

しかしその財務内容は首を傾げたくなるような妙なものだ。

のれん代が1463億円に上り、総資産の49%を占める。9月末時点の長期借入金1396億円とほぼ見合った額であり、のれん代を長期借り入れで賄っていると見られなくもない。のれん代を計上しなければもっと資産効率の良くなったであろうし、借入金も小さく抑えられたはずだ。

資本合計は866億円でしかなく、これとの比較でものれん代の大きさは異様である。

上場廃止となる前のすかいらーくにはのれん代(当時は連結調整勘定)がほとんど計上されていなかったのと比べれば、その大きさは一目瞭然だ。

万一、すかいらーくのブランド力に傷がつくような不祥事や事故が起きれば、国際会計基準を採用しているすかいらーくはのれん代の減損処理を迫られて、あっという間に債務超過に転落するリスクを内包している。

同社の四半期有価証券報告書にはこうした点についてリスク情報として触れていないが、これでは長期投資の対象にはなりにくい。機関投資家はこうした銘柄を積極的にポートフォリオに組み入れるのか疑問だ。

「再上場」とは言いながら、実質的には別会社がすかいらーくの社名を引き継ぎ、上場廃止となった旧すかいらーくは存続会社にはならなかった。のれん代が膨らんで資産規模が大きく見えるのもMBOによるもので、資産計上が認められるかどうか議論の分かれるところだったに違いない。

さて、実はすかいらーくののれん代について長々と書いたのは、別の大企業にネタを振るため準備運動なのだ。「のれん代のラビリンス」はほかにもある。

すかいらーくよりもはるかに大きな、別業態のこの上場企業を、月刊誌FACTAは創刊以来追い続けている。だが、その巨大な影響力に他誌はおろか、新聞もテレビも触れようとしない「日本のタブー」である。このタブーを破るメディアが一つくらいあってもいい。

そのバランスシートには、海外での企業買収に伴う巨額ののれん代が計上されている。買収当時からその投下資本の大きさが話題になっていたが、買収した子会社がさらに短期間のうちに新興国企業を次々と傘下に収め、活発なM&Aを繰り返すうちに、バランスシートの上っ面を眺めただけではその内容が見えにくくなってしまった。

この会社では実力派の元経営トップが去って数年経ち、重しが外れたせいか、こうしたM&Aにまつわる様々な評判や裏話が漏れ始めている。いや、メディアでただ一誌、この巨大企業を追うFACTAには、内部を含めて様々な情報が寄せられ、着々と蓄積されている。

お心当たりの企業は、いつか、それが堰を切ったように報じられる日が来ることを覚悟されたい。

ソニーが売りたい? オリンパス株

ソニーが保有するオリンパス株の売却先を探している――そんな噂が立ち始めた。これをあながちガセネタとも言い切れないのは、株式市場だけでなく、当事者の社内でも同様の噂が浮上しているからだ。資本提携の契約上、株式売却は双方の合意が必要なためだろう。今後は売却先を巡って様々な思惑が交錯するに違いない。

FACTAがスクープした粉飾事件で株価が急落、上場廃止の瀬戸際まで追い詰められ、資本提携相手を模索した2012年には、ソニーのほか、パナソニックや富士フイルムホールディングス、テルモなどが候補として挙がった。これらの中には銀行から「必要資金を用立てるから」と出資を促された候補企業もあったほどだったが、当時と今とでは状況が異なる。オリンパス株が当時よりも3倍近くに跳ね上がっているからだ。

しかしこれをすべて売り払うとしても、発行済み株式数の10%余りを保有するにとどまる。オリンパス社内でさえ「医療機器事業のパートナーになったソニーに対して協力的とは言えず、必要な情報の提供もしていない」という声が漏れるが、ソニーも出資比率が中途半端でオリンパスの首根っこを押さえるようなことはできずにいる。

医療機器事業での協業は、高精細の「4K」技術で3次元(3D)映像として再現する内視鏡を共同開発できれば、ソニーが医療機器事業に参入するうえで重要な橋頭保になる――という目論見で始まった。ソニーがオリンパス株を売却するとしても、事業上の提携関係までご破算にするわけではないだろう。

両社の資本提携から2年余り。ソニーとオリンパスが外科手術用内視鏡の開発の共同出資会社「ソニー・オリンパスメディカルソリューションズ」(東京都八王子市)の設立を発表してから数えても1年半が経過した。現時点では提携効果は乏しいと言わざるを得ないが、医療機器は行政の認可を得るまでに時間がかかるため、「医療機器事業での提携はダメだった」として売却観測が浮上しているのではない。

言うまでもなく、オリンパス株を売却するのは業績浮揚のきっかけをつかめないなかでリストラ原資を捻出する必要に迫られたソニー側の事情によるものだろう。ソニーにとって含み益が800億円余りに達するオリンパス株は保有し続けるよりも、売るインセンティブの方が大きいのではないか。

一方のオリンパスは業績や財務内容などは改善している。数字の上っ面だけを見れば、アナリストたちの目くらいはごまかせる。ソニーの出資には、損失隠しの発覚で屋台骨が傾いたオリンパスを信用面で支える狙いもあったが、今のオリンパスならそうした補助輪がなくとも信用不安を起こすことはない。

ただし、オリンパスに心配の火種がなくなったかというと、そうではない。海外事業で東南アジアの取引先に対する営業攻勢がかなり派手で露骨だと評判だ。

そのうえ10月16日のロイター電では「米当局がオリンパスの不正会計事件に絡んで独コメルツ銀行を調査」という記事が配信されたばかりで、オリンパスに対する追加的な制裁が科されるとの見方もある。

「ハコ企業」餌食にされた側のリベンジ

9月18日の読売新聞に「ブローカー支配『箱企業』不振の上場企業操る」と題する記事を見かけた。株式市場を侵食する反市場勢力がハコ企業を手玉にとって資金調達し、それの一部は反社会的勢力に流れているとの内容である。

すでに行政処分が発表された会社を例にとったあっさりとした記事だったが、一般紙がハコ企業を取りあげるのだから、その勢力拡大が放置できないほど大きくなってきたことの証かもしれない。

日本では監督官庁や証券取引所の監視が甘く、反市場勢力の餌食になる企業は後を絶たないが、餌食にされる側もいいようにやられるばかりではなさそうだ。

先日、東証マザーズ市場に上場する太陽光発電関連企業の関係者から相談を受けた。聞けば彼らの会社が反市場勢力の乗っ取られてしまい、架空受注など虚偽であることが強く疑われる適時開示を連発して資金調達しているという。

彼らとしては「すでに商圏が大きく損なわれてしまったため、会社の再建は不可能だろうが、せめて反市場勢力を告発して市場から駆逐したい」とのことだった。

告発の準備を進めているのは、会社を乗っ取られた旧経営陣のひとり。ITベンチャーを立ち上げて上場を果たしたが、買収した企業がリーマン・ショックの影響で期待したようには収益をあげられず、のれん代の償却を迫られた。償却すれば損失が膨らみ、上場廃止基準に抵触しかねないため、非上場企業との経営統合に踏み切った。

しかし統合に際して発行済み株式のかなりのポーションを握られ、当時の経営陣は翻弄され、最後には追い出されるようにして辞表を提出した。

この人物は自分が役員を辞任した後、乗っ取り側が会社でどのような不正を行ってきたのかを調べ上げ、関係者にも聞きとりを進めたそうだ。

さあ、復仇を遂げる時が来た。疎漏のない告発状をどのように作成すればいいのかを研究し、どのように告発すれば効果的なのか、戦略も練った。近く証券取引等監視委員会ほか、いくつかの官庁に告発状を提出する計画である。

会社を追い出された経営者が会社の不正を徹底的に調べ上げ、告発する展開はオリンパスの損失隠し事件を上からなぞっているかのようだ。

本誌でも東証2部上場の投資会社が虚偽の情報開示によって個人投資家から投資資金を呼び込んでいると報じ、この会社の経営は内外から揺さぶられている。本誌編集部には、内部告発者と思われる匿名の人物から、今も情報提供が続いている。

マスメディア関係者によると、「(告発者から事情聴取した)警視庁捜査二課は最近、取材に対するガードを堅くしている。まず間違いなく水面下で動いている」というから、捜査当局が何らかの動きを見せる公算は大きいと見てよかろう。

上場企業を食い物にする勢力に対する反転攻勢から目を離せない秋は、まだ始まったばかりだ。

(この記事は9月29日にロイターに配信した記事に加筆したものです)

山本一生「哀しすぎるぞ、ロッパ」書評――日記魔が残した「昭和の曼荼羅」

8月末の熊本日日新聞に山本一生著『哀しすぎるぞ、ロッパ 古川緑波日記と消えた昭和』(講談社2400円税別)の書評が掲載されました。かつての本誌連載コラム「日記逍遥」の寄稿者でもあり、連載のなかで古川ロッパも何度か取り上げたので、ここに再録させていただきます。

なお、熊日では山本一生君の略歴に「東京都生まれ」と書かれていましたが、恐らくウィキペディアからの引用でしょう。本人によれば「戸籍をみると熊本のようですが、一ヶ月もしたら小倉に移ったようで、ほどなく(東京)信濃町ですから、いつも書かないようにしています」との回答でした。

日記魔が残した「昭和の曼荼羅」

三段論法の効用は最強の逆説を生むところにある。典型は「私は不死である」ことの証明だろう。「死は常に他人の死である」「私は他人ではない」「ゆえに私は死なない」。QED。

日記が身辺雑記を脱し、自体で妖しい光を放ちだすとき、必ずこの逆説が現れる。「日記魔」古川ロッパもそうだった。彼が誰かを知るより先に、本書の表紙カバー下の細字を見よ。一切を埋め尽くさずにはおかないデーモニッシュな執着。ここに彼がいる。あるいは、ここにしかロッパはいない。

「嬉しくてたまらないんだ、日記を書くのが。こんなもの、まるで無駄ぢゃないか、俺の死後は誰も読むわけではない、この時間も労力も無駄だと思ふが、やめられない、この日記病」

祖父は東京帝国大学総長、実父は男爵という名門出ながら、映画好きで本好き、得意の物真似で戦前は一世を風靡した人気喜劇俳優だったから、26年間で400字詰め原稿用紙3万枚という厖大なロッパ日記には、無名有名を問わず多士済々がひしめき、まさに「昭和の曼荼羅」の観を呈している。

日記の魔がいるなら、日記読みの魔もいる。嘱目の記述から人名、地名、書名などを突き止める探偵役、本書の筆者もその一人である。前作『恋と伯爵と大正デモクラシー』で有馬頼寧日記から秘めた恋を探りあてたように、ロッパという「逆望遠鏡」を通して、失われた昭和という「時代」を一幅の細密画に再現しようとしている。

ロッパ日記は宝の山だ。ふとした偶然で思わぬ発見に出会う喜びと、時を隔てて追跡の糸が途切れてしまう無念さ。ロッパは17世紀ロンドンの日記魔サミュエル・ピープスのように、収賄や浮気などの「秘事」を暗号化してまで書き残さなかった。大物総会屋、上森子鉄(健一郎)との腐れ縁も、菊田一夫退団から自動車事故まで任せる後始末屋にしていたせいだろう。盛大な横領が発覚しても絶縁できなかったのは、女問題で弱みを握られていたからか。日記は黙して語らない。

本書の圧巻は、時代に取り残され没落していくロッパが、肺病を患い喀血でのたうちまわりながら、「人生を記す日記」から「日記を記す人生」と化す最期の場面だろう。昭和35年(1960年)12月26日未明、「床へ入り、フーハー治まるのに何分、(午前)一時、(体温)七・二(度)」で日記は途切れた。3週間後、病院で絶命する。満57歳。

日記はどこで擱筆すべきなのか。いや、日記魔は行き倒れるしかないのか。故高橋和己の中編小説『散華』を思い出した。瀬戸内海の孤島で憤死する元国家主義者が残した野ざらしの日記の末尾はこう記されている。

×月×日晴、海蒼し、風吹く

×月×日晴、海蒼し

×月×日ああ、海よ

×月×日海

死がこんな詠嘆のはずはない。徹底して日記で「反時代」を演じ続けた永井荷風は、死の前日(昭和34年4月29日)まで『断腸亭日乗』を記していた。2カ月前、浅草で歩行困難となり、車で市川の家に帰ったのちは、病臥と近所の食堂往復の記述しかない。

四月廿九日。祭日。陰。

最後の索漠こそが死なのだろう。

先の最強の逆説に皮肉な注釈を付けたのは、亡命ロシア人作家ウラジーミル・ナボコフだった。「年をとってから、われわれは自分がその他人であることを知る」。日記が時代を超えて生き延びる幸運に恵まれるとき、肉体は容赦なく滅び去る。日記とは、その刺し違いのほかのものではない。

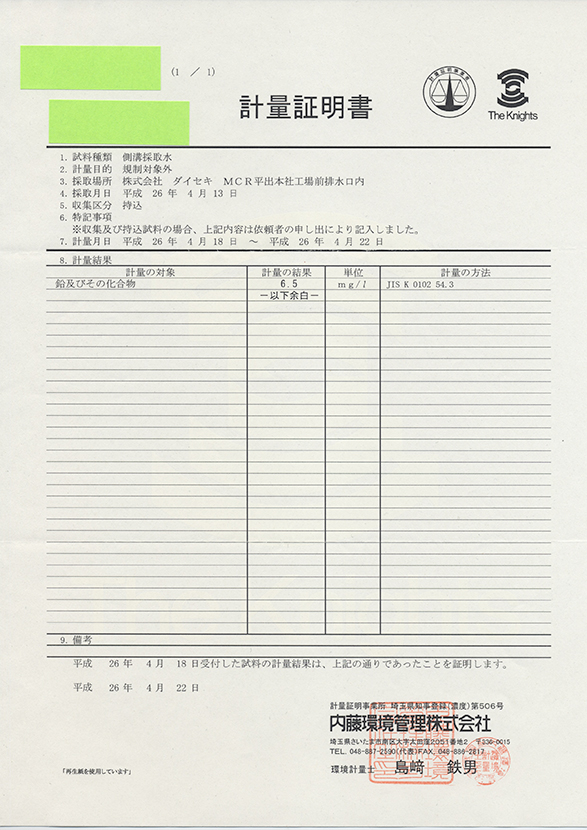

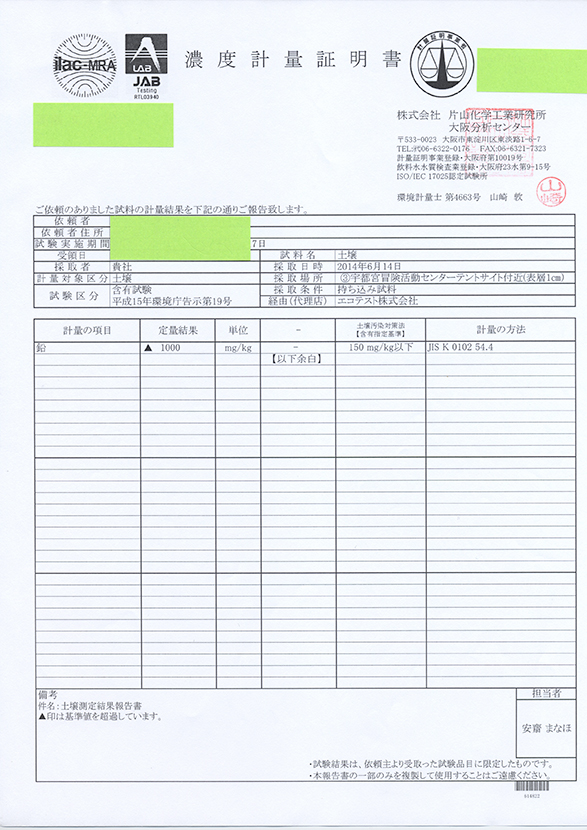

FACTAが穴掘りで突き止めた宇都宮のダイセキ「鉛汚染」

FACTA最新号の記事「産廃ダイセキが『鉛汚染疑惑』」にあるように、宇都宮市郊外の篠井町にある、市立「うつのみや平成記念子どもの森公園」の土が高濃度の鉛で汚染されていることが本誌の調査で明らかになった。この公園は児童・生徒の自然学習のためにキャンプサイトやバンガローがあり、土に親しむ公園だ。子どもたちが、直接鉛にさらされる危険があるのだ。

本誌記者がこの公園で50センチの深さの穴を掘り、深さごとに土壌のサンプルを採集、検査機関に送って高度の鉛汚染を確認した苦心の調査報道である。穴掘り中の記者がはた目には不審者と見えたのだろうか、職務質問を受けるという副産物もあった。ちょっとジュリア・ロバーツの映画「エリン・ブロコビッチ」ばりである。

われわれの調査では、汚染源は近接した鉛精錬工場以外に考えられない。この工場を操業しているのは「株式会社ダイセキMCR」(本社・宇都宮市)であり、その株式を100パーセント持つのは、東証・名証一部上場の産廃・リサイクル企業の「株式会社ダイセキ」(本社・名古屋市)だ。ダイセキMCRは、別の工場でも廃バッテリーの電解液、すなわち、高濃度の鉛を含んだ希硫酸を、事もあろうに工場前の雨水を流す側溝にそのまま垂れ流していた。

だが本誌の追及に対して、当のダイセキMCRも、親会社のダイセキも「事実はない」し、調査もしないという。では、本誌が自らの手で調べた検査証明書をお目にかけよう。公園の土は1キログラムあたり鉛が1グラム、排水は、鉛濃度から推測してバッテリーの中にある電解液(希硫酸だ)の3倍程度しか薄まっていないという強烈な汚染だ。もちろん希硫酸は、どんなに薄めたって排出絶対禁止の特別管理産業廃棄物である。MCR社は水質汚濁防止法、土壌汚染対策法、廃棄物処理法に明らかに違反しており、ダイセキは、連結子会社の垂れ流す汚染について、内部統制上それを正す義務がある。

工場の環境汚染を監視し、行政指導で是正させる立場にある宇都宮市も、本誌の質問に腰を上げる気配はない。そういえば、かつて産廃事件追及のキャンペーンを張って得々としていた地元紙はどうしたのかな。とにかく、みんなで調べればわかることです。ダイセキMCRは新工場を稼働させているので、旧工場の排水はないと言い張るかも知れない。でも側溝の泥や水草の根を調べると、高濃度の鉛が出ます。

ダイセキは産廃業のトップ企業で、環境保全企業という評価から投資をしている株主も多い。「子会社の汚染は知らない」そうだから、アクティビストファンドの株主と対話してみてはどうでしょう。かつて「誠実な企業」賞を受賞したことすらあるが、メインの主催者はKFi株式会社、すなわち、あの木村剛の会社であった。なにをかいわんやだ。

朝日新聞の記者諸兄へ

今さら何を言っても始まらないので、FACTAを創刊したおよそ9年前、このブログで書いたことを、もう一度再録しましょう。当時のタイトルは

「最初のジャーナリスト」とトマス福音書

でした。たぶん、一連のディザスターで傷ついた人も、初心に帰れば、同じ思いに至るのではないでしょうか。われわれも改めて、イデオローグになるまい、という初心に帰ろうと思います。

*****

人類の歴史で一番古い職業は「娼婦」、二番目は「スパイ」と、おおよそ相場が決まっている。では、ジャーナリストという職業はどれくらい古いのか。

そんなことを考えて私の眼前に思い浮かぶのは、蒼穹としか言いようのない、底なしの青い天蓋の下に広がる荒涼とした砂漠である。そこはナグ・ハマディ(正確には「ナグゥ・

有名なルクソール(古代エジプトではテーベ)の遺跡の手前八〇キロほどの西岸にその小さな町があり、対岸には紀元4世紀ごろ、キリスト教の修道士共同体ケノボスキオンが開かれた。船でナイルをさかのぼったことのある人はどんな風景かおわかりだろう。

先の大戦が終わってすぐの1945年12月、このケノボスキオンの北の山岳地で一人のアラブ人農夫が肥料となる軟土を採集中に、密封された素焼きの壷を掘りあてた。中からコプト語(古代末期のエジプト語)で記された13冊の羊皮紙の古写本が出てきた。これがのちに「ナグ・ハマディ文書」と呼ばれるようになる。一冊はこういう書き出しだった。

「これは、生けるイエスが語った、隠された言葉である。そして、これをディディモ・ユダ・トマスが書き記した」

現行の新約聖書のマタイ、マルコ、ルカ、ヨハネの4福音書とは微妙に記述の違う、イエスの114節の言行録があとに続く。はじめは新発見の福音書として世界を震撼させたが、調べていくうちにこの「トマス福音書」はマニ教徒の間に流布し、キリスト教正史から異端として排斥された幻のグノーシス派の文献であることが明らかになった。

トマスはイエスの十二使徒の一人だが、新約4福音書(共観福音書)では印象が薄い。ヨハネ福音書でのみ「ディディモ(双子)のトマス」と呼ばれている。東大名誉教授の荒井献によれば、この「双子」には「イエスの双子」という含意があるらしい。

印象が薄いといっても、教団を継承したとするペテロなどに比べた頻度の話であって、ヨハネ福音書20章24節のエピソードは、私には一読忘れられないものだった。十字架上で死んだイエスが復活する場面である。マグダラのマリアが墓をあけると死骸がない。遅れて来た使徒ペテロは、空っぽの墓を見て驚き立ち去る。マリアだけ残って泣いていると、イエスが現れる。彼女ははじめ墓守と思うが、「マリアよ」と呼ばれて、つい「師よ(ラボニ)」とこたえた。彼女はイエスの復活をわれ知らず信じたのだ。

イエスはやがて他の弟子の前にもすがたを現し、手と脇腹(の傷跡)を見せた。トマスはその場にいなかったため、師の復活を容易に信じない。

「我はその手に釘の痕を見、わが指を釘の痕にさし入れ、わが手をその脇にさし入るるにあらずば信ぜじ」

八日後、戸を閉ざしていたトマスの前にも、イエスが現れる。こう言った。

「汝の指をここに伸べて、わが手を見よ。汝の手をのべて、わが脇にさし入れよ。信ぜぬ者とならで信ずる者となれ」

トマスが「わが主よ、わが神よ」と言うと、イエスはこう言うのだ。

「なんじ我を見しによりて信じたり。見ずして信じる者は幸福なり」

私自身はクリスチャンではないから、こういうエピソードを逆さまに考える。トマスこそ、最初のジャーナリストではないか、と。イエスに向かって、釘の痕を見せろといい、傷口に指を入れて確かめていいかと迫るのは、あっぱれいい根性ではないか。

いざイエスが眼前に現れると、その奇跡に圧倒されて舌が凍りつき、「主よ神よ」としかつぶやけなかったのが残念だが、ここはもう一押し頑張って、傷口をあらためてくれれば、後世はイエスの復活は幻影か伝説かで悩むこともなかったろう。

「見ずして信じない」者は不幸かもしれない。でも、信ずることの甘やかさを自らに禁じる存在があってもいい。そう思うと、「不信の使徒トマス」が、メシアたるイエスの分身(アルターエゴ)、双子であり、ジャーナリストの祖であってもおかしくない。「ディディモのトマスのように」――いつか、それをジャーナリストの合言葉にしよう。

「求める者には、見出すまで求めることを止めさせてはならない。そして、彼が見出すとき、動揺するであろう。そして、彼が動揺するとき、驚くであろう。そして、彼は万物を支配するであろう」(トマス福音書)

見るまで信ずるな。

※本ブログは再録ですが、識者の方のご指摘により、ナグ・ハマディの正式地名の最初には定冠詞「アル」が入らないとのことですので訂正します。

「不都合な幽霊」認めたアジア・アライアンス

元はさえない倉庫会社だったが投資会社に転じて「ハコ企業」になったアジア・アライアンス・ホールディングス(AAH)が、いま揺れに揺れている。

FACTA8月号では、新株予約権を譲渡したことになっている海外ファンドが実は1年前に解散していたことを指摘したが、同社は8月1日付のニュースリリースで渋々これを認めたうえで、「現在、本件譲渡を遡って有効とするために必要な措置が進められておりますので、当該措置の結果が判明し次第、その結果をお知らせいたします。また、当社としては、現時点では本新株予約権が行使される見込みはないと認識しております」という摩訶不思議なコメントを載せている。存在しないファンドの名を使っても、 リリースの虚偽記載はなかった、とでも言いたいのだろうか。

AAH社企画管理部に対し8月28日、「リリースから1カ月近く経つのに、『本件譲渡を遡って有効とするために必要な措置』の発表がまだないが、その結果はどうなったのか」と問い合わせたが、「担当者はただいま席を外しております」と逃げの一手、としか見えない態度。1日経って催促しても、また居留守でFAXで「弁護士とも相談の上、来週以降にまた連絡させていただきたく存じます」と回答してきた。よほどFACTAを怖がっていらっしゃるのか。

どうやらAAHの顧問に雇われた政治家(故人)の息子が「FACTAの記事掲載を取り止めさせるために、着手金1000万円、成功報酬の250万円のほとんどをバラまいて黙らせた」などと吹聴していたらしい。その嘘がバレて、てんやわんやになったという。もちろん、そんな男に当方は会ったこともなく、何の接点もない。カネで転ぶようなヤワな雑誌だと思ってるなら、思い知らせてあげましょう。

これに先立って8月14日には、これとは別に2010年3月期以降の決算をすべて訂正した。これまでの会計監査人だったX監査法人がいい加減な監査(金融庁から行政処分を受けた)を行ってきた分、これを引き継いだY監査法人がドブさらいをやらされているようなものだが、「とにかくやたらと厳しい監査」(AAH関係者)だそうだ。過去の監査の不適切さをこれだけビシビシ指摘されては、X監査法人もいいツラの皮だろう。

訂正内容は為替換算調整勘定の修正などで大したものではないが、Y監査法人はAAHの投資先である中国の病院持ち株会社、Z医療産業集団有限公司など、これまで問題視されていなかった案件にまで口ばしを突っ込んできたというから、まだ何か隠れているのだろうか。

AAHに対する包囲網はかなり狭まっている。東京証券取引所に内部告発者が直接出向いて「相談」したことから、AAHに対して顛末書の提出を求めるなど、東証にしては珍しく事態の把握に乗り出している。

適時開示の内容に虚偽の内容が含まれている疑いが強まり、放置しておけなくなった関東財務局もAAHに対して事情の説明を求めた。8月14日に大量の決算訂正を発表したのはそのせいもあるかもしれない。

内部告発者は複数いて、うち一人は金融庁に加えて警視庁捜査二課にも駆け込んだと聞く。捜査二課は8月中旬、この人物に二度目の事情聴取を済ませたようだから、刑事事件に発展する公算が出てきたとみていいのではないか。

この告発者はかなり周到な人物のようで、金融庁には本名を伏せて弁護士の名で告発状を提出。新株予約権の無償譲渡でAAHの大株主になっている「のぞみ1号投資事業有限責任組合」の出資比率に虚偽の内容が含まれていることや、目的が定かでない顧問料を社外に大盤振る舞いしてAAHの業績悪化につながっていることなど、これまでFACTAが指摘してきたAAHの痛点を的確に突いている。

そればかりではない。新株予約権を譲り受けた別のペーパーカンパニーの代表は、2012年に関西を中心に数百億円の被害が広がったブックメーカー詐欺に関与した疑いが持たれている人物だ。騙した者と騙された者、騙したつもりが騙されていた者、騙した者の上前をハネる者たちがくんずほぐれつし、もはやどんなスキャンダルが飛び出してもおかしくはない。

これだけ深刻な問題が同時多発的に噴出しているこの難局に、肝心のAAH社長は3週間の夏休みを取って「行方をくらましてしまった」(同)そうだ。「(顧問の)民主党前衆院議員のところに善後策を相談しに行ったらしい」など様々な憶測を呼んでいるが、ことここに至っては誰かに相談すればどうにかなるという問題でもあるまい。

(この記事は8月29日にロイターに配信した記事に加筆したものです)