百間外伝 第7話 長野初の青春3

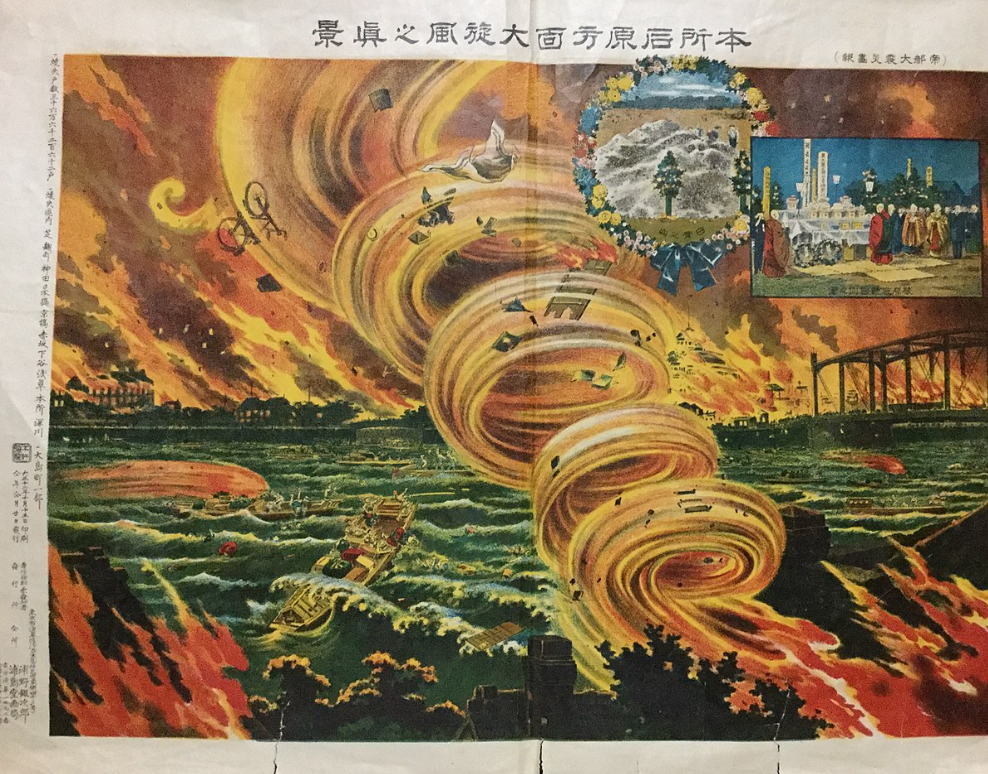

関東大震災の火焔に消え百回忌

9月1日は関東大震災の日。あれから99年経った。百間の愛弟子、長野初の百回忌にあたる。被服廠跡に一家で逃れたが、3万8千人とともに火焔旋風に呑みこまれた。一面の焼け野原に百間は何度も足を運んだが、ついに行方知れず。突然断たれた才女の一生を、彼女を知る誰もが惜しんだ。=敬称略、約1万600字

被服廠跡遭難の記

「一震、二震、三震、ついそれまでは家の中に居たのであつたが、大きな家が無気味なうなりを立てゝ揺れる、壁は落ちる、電球は壊れる、屋根瓦がさらさらと音をたてゝ砕ける、とう/\不安の極に達した私達は、O氏の家族と、それに私と私の友と、思はず先を争つて戸外に飛び出した」(小泉登美「被服廠跡遭難の記」)

大正12年の春、日本女子大学校国文学部を卒業した小泉登美は、同期に家政学部を出た近森瑞江とともに、日本真宗協会で雑誌『真宗叢書』の編輯にあたっていた。日本真宗協会の代表者は岡部義貫なので、O氏の家族とは岡部の家族であろう。

協会は本所区横網町2丁目7番地にあって、西にいくと隅田川、北には安田家本邸、南には東京市に寄贈された旧安田庭園、そして小泉たちが飛び出した東側には、2万坪を超える陸軍被服廠跡が広がっていた。大正11年3月、陸軍被服廠の赤羽移転にともない、逓信省と東京市に払い下げとなった土地である。

被服廠跡にはコンクリートの入り口が残っていた。それを目にすると、だれとはなく語りかける。

「みんな、ここにいましょう、ここに」

「ここなら、どんなことがあっても大丈夫よ」

中に入って、呉座や蓆を敷いて腰を下ろし、足を伸ばす。小泉は両親が心配になり、雑司ヶ谷の自宅に帰ろうとするが、電車も止まっているから危ないと押し止められた。

強い陽射しを傘や手拭いで遮りながら昼食が始まる。おついたちの風習から、だれもが1日にはお赤飯を用意していた。小泉のお弁当も、赤飯のお握りと生玉子であった。

その間にも、隅田川の彼方や、被服廠の東の石原町や亀沢町あたりから、次々と火の手があがる。見ているうちに火事の煙は黒くなり、太くなっていった。被服廠跡に避難してくる人たちも多くなる。

「焼け出されの人々が慌たゞしく馳け込む、泣き叫ぶ児の為に水を求めて走り歩く母、荷を囲ふ為かトタンの塀を壊さうとする者、そして気の早い人々は、今夜からの暗闇を案じ断水を思つて、ローソクを求めに走る、水を運んでくる、はては食料を、夜具を、と被服廠跡はいつの間にか一杯になつて来た」(同)

ついには馬まで連れ込む人も現れる。

午後の三時を過ぎたころだった。近森瑞江が小泉の袖を引いて、声を震わせながらいった。

「あれをごらんなさい」

仰ぎ見た小泉は、ぎょっとして友の手を握る。「どんよりと黒ずんだ空に、ポトツと大きな血の塊を落したやうな太陽が、それもじつと動かずに居た」からであった。

被服廠跡の東側では、隣接する町から大粒の火の粉が風に煽られて降り注いでいた。やがて避難した人々の着物や髪に燃え移り、持ち込んだ家財道具からも火が出る。

人々は逃げ惑って大混乱となり、すぐに西側にも波及する。

「おや!あの子がいない」と、突然岡部夫人が叫び、大きな声で11歳になる男の子の名前を呼んだ。

小泉と近森もハッとして、周囲を見渡す。そのときである。

「何事とも知れず、がうーつと云つて地の底からくつがへるやうな物凄い音響が、安田家の森と思ふ方向から湧き起つてきた。そして同時に私達の頭の上には瓦と云はず、呉座と云はず、トタンと云はず、つぶてのやうにバラ/\と降り注いで来た。悲鳴はそこにもこゝにも挙げられ、世は見る見る中に渾沌そのものゝやうになつてしまつた。あまりのことに、度を失つた私達は急に考へることも、立つ事も、余裕もなくなつて、夢中で蓆の上に突伏した。するとどうであらう、五人も六人も一緒になつて坐つてゐた私共の蓆が、そのまゝすうつと一二間前にすベリ出したのであつた」(同)

恐ろしい力に驚いて、何とか近森につかまろうとするが、小泉の体はすでに転げ回っていた。

旋風であった。

小泉登美はそのまま、気を失ってしまう。

しばらくして意識が戻った。

いつの間にか焼けた荷物の上にいた。

早く逃げないと思って飛び下りると、四方は火焔に囲まれていた。

「天も地も火、どうしてこんな中に私は生きて居られたのだらう、あちらにもこちらにも死人の山が幾塊となく出来て、それが呻いてゐる、叫んでゐる、泣いてゐる、おゝそして崩れて行く・・私は唯茫然と突立つてこの急激な変化を見渡した。本当に、無盡蔵に大地の中から湧き上るやうな火焔の他には、もうどこに一寸の隙間があるのでもなければ、東か西かもわからない。而もふと真赤な火の光で自分の体をあらためた時、私は何時しか手足に軽い火傷と疵とを帯びてゐるのを知つた」(同)

小泉は、もはや逃げる途はないと観念し、身を横たえる。

内田百間の9月1日

百間はその日、学生の菊島和男をともなって東北方面に旅行に出る予定にしていた。菊島には上野駅の改札口で待つように言って、昼の少し前に迎えにきた人力車に乗り込んだ。

借家は雑司ヶ谷の東京盲学校の前にあった。そこから細い路地を抜け、現在の目白通りに出て、左手にカトリック関口教会の天主堂が見えるあたりに差しかかったときだった。

「突然後の方から非常に騒騒しい貨物自動車が追つかけて来る様であつた。地響をたてて私の俥に迫るのかと思ひかけた途端に、乗つてゐる俥をひどい力で横にゆすぶられる様な気がして、轟轟と云ふ物凄い響が前後左右からかぶさつて来た」(「入道雲」『解釈と鑑賞』昭和11年10月号)

通りに面した石垣が崩れ、大きな石が転がり落ちる。彼方では門柱が折れ、通りに倒れかかる。

(三井住友トラスト不動産「このまちアーカイブス」より)

百間は、ただちに家に取って返した。屋根瓦は落ち、壁も崩れていたが、潰れてはいなかった。家族も全員、盲学校の庭に避難して無事であった。

余震に怯えながら、その日は盲学校ですごした。

校庭からは、東南の方角に大きな雲が湧き上がるのが見えた。雲は形を変えながら伸びていった。煙のかたまりかもしれないと思った。