令和に読む日記逍遥 第4話<下>

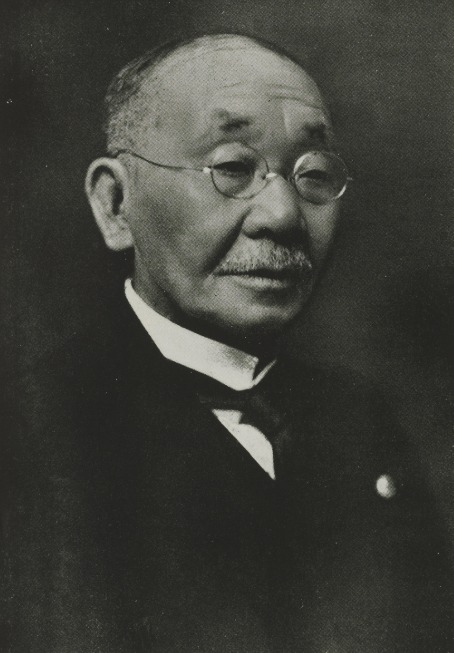

除名乗り越え再々起「反軍」斎藤隆夫

「羊の正義論は狼の前には三文の価値もない」と、聖戦の美名に隠れた近衛声明の欺瞞を突いた。その正論に時代は耳を貸さず、むしろ斎藤を除名し、軍に媚びて大政翼賛会へと突っ走った。ハワイ急襲で高揚する昭和17年の翼賛選挙で、幾多の選挙妨害を潜り抜けてトップ当選したが、もはや歓喜はなかった。=文中敬称略

斎藤隆夫の浪人日記【下】

昭和の経済的苦境

斎藤隆夫日記のその一節には、とても驚かされた。

「銀行に至り、預金帳の勘定を為す。預金僅に二千四百余円、前途不安に堪へず」(昭和16年1月13日)

いや驚いたというよりも、不思議な感じがしたといったほうがいいかもしれない。まったく同じ様な文言が大正期にもあったからである。

「貯金余す所僅に二千四百円。平歳の生活費に足らず。将来の事件起れり。千思万考に心を砕く」(大正11年4月7日)

2400円という数字までが同じであった。

日本銀行のホームページには企業物価指数が掲載されているが、これで換算すると大正11年の2400円は、昭和16年では約3300円に相当する。同じ2400円であっても、昭和16年のほうが家計的には苦しかったろう。

しかも大正11年には子供が3人いて、最年長は8歳の長男だったのに対し、昭和16年には4人いて、そのうち3人はまだ学生で、はるかに物入りだったと思われる。

昭和16年の斎藤家の家計について、作家の草柳大蔵は、日記帳の最後にあった支出表を確認したようで、評伝『齋藤隆夫かく戦えり』ではこう記している。

「この年、齋藤隆夫の財産はつぎのとおりである。手元現金が千百五十二円五十銭。銀行預金が二千四百円。貯蓄債券が千円。公債が二千六百五十円、日糖株百五株(額面八十円)。一方、支出の方は一月に千五十八円四十銭、二月に千四百九十二円四十七銭、三月に二千百十八円四十七銭・・・はやくも現金は総崩れである」

現預金が3500円、債権3600円、株式8400円、支出は1月1058円、2月1492円、3月2118円、手元の現預金は3カ月分の生活費にも満たないと考えれば、斎藤隆夫が経済的にいかに追い込まれていたかがわかるだろう。

その要因となったのが、第七十五帝国議会で行われた質問演説、通称「反軍演説」であった。

「反軍演説」前夜

昭和15年2月2日の「反軍演説」は、「日支事変」処理に関する質問演説として行われた。

昭和12年7月に始まった「日支事変」は、すでに2年半が経過していた。13年11月に近衛文麿首相は、戦争目的は「東亜新秩序建設」であるとの見解を示し、ついで国民党政府副総裁の汪兆銘が重慶から脱出すると、12月には「善隣友好、共同防共、経済提携」を日中国交調整の基本原則にするとの声明を発する。だが15年になっても汪兆銘の新政権は発足さえもしておらず、日中戦争の見通しはまったく立っていなかった。

「反軍演説」の準備は、昭和14年の秋には始まっている。

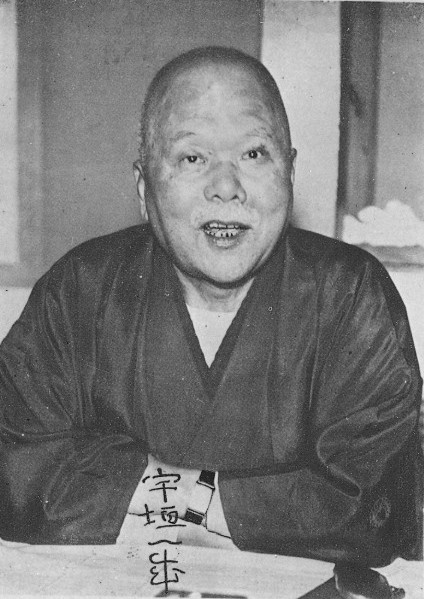

「宇垣一成氏を訪問し、久しぶりにて会談一時間、日支事変処理、日独防共協定、対米対露政策等に干し、意見を交換す。聊か得る所あり」(斎藤隆夫日記・昭和14年10月24日)

(国立国会図書館「近代日本人の肖像)

斎藤隆夫は昭和7年ごろから、宇垣一成のもとを訪ねて意見を交わしていた。憲政会や立憲民政党の内閣で、長く陸相を務めたからだろうか。宇垣は13年5月末から9月まで近衛内閣の外相だったので「日支事変処理」の内情には通じていたはずである。

「海軍大将中村良三氏を訪問し、支那事変処理の意見を聴く。参考に供する所あり。氏とは前年欧州より帰航中同船せし以来の初対面なり」(同・12月8日)

斎藤隆夫は、昭和8年5月にベルギーのブリュッセルで開かれた万国議院商事会議に出席し、英仏をまわったのち7月12日に熱田丸で帰国の途についた。7月20日の日記によれば、マルセイユからパリ講和会議全権の「西園寺侯一行乗船」とあるので、当時全権委員事務嘱託だった中村良三も、その中のひとりだったのであろう。

(Wikipediaより)

11月には原稿を書き始める。

「議会質問演説原稿起草に着手す。之れより少くとも十数日を費すべし」(同・11月18日)

「終日在宅。原稿を草す。昨夜眠不足、心身少し疲労を覚ゆ」(同・11月23日)

14年8月末に発足した阿部信行内閣は、貿易省の設置や米不足の問題などによって、その評判は地に墜ちていた。斎藤隆夫は批判する。

「存続五ケ月の間、終始一貫して薄志弱行、朝令暮改、満天下には信を喪ひ、所謂有志代議士会なるものから、辞職勧告状を突付けられてもまだ眼が醒めない」(『改造』昭和15年2月号)

有志代議士会には民政党だけでなく、政友会の議員も参加していた。

「霞山会館の有志会合出席。集者十六、七名、時局談を交換す。現内閣不信任の意見一致す」(斎藤隆夫日記・昭和14年12月25日)

「各派有志会あり。出席二百余名、予は座長に推され政府に進退善処の決議を為す」(同・12月26日)

仕掛け人は斎藤隆夫だったようである。

(首相官邸ホームページ)

質問演説の標的がもともと阿部首相だったことは、昭和15年の年頭の言葉からもうかがえる。

「阿部内閣危機に直面す。辞職か否かは十日前後に決定せん。内閣存続せば議会に於て一大質問演説をなすべし」

阿部首相は解散を検討するものの陸軍からも見放され、1月14日に総辞職し、米内光政元海相に大命は降下した。

(国立国会図書館「近代日本人の肖像」)

新内閣に蔵相と逓相を出したこともあって、民政党は米内内閣支持を表明する。党首脳の心配といえば、代表質問に立つ斎藤隆夫であった。『日本評論』12月号に掲載された論文「政党に与ふ」において、近衛内閣以降の対中政策を問題にしていたからだろう。

「俵院内主務と予の質問演説に付協議す。町田総裁に内容を話して呉れと言ふ色彩なり」(同・昭和15年1月23日)

3日後、町田忠治総裁と会談した。

(国立国会図書館「近代日本人の肖像」)

「町田総裁、俵院内主任総務と予の質問演説に付て協議す。総裁は中心予の演説することを喜ばず。去れども予は断行すべし」(同・1月26日)

町田総裁は、党の方針の範囲内で質疑するならばとの条件で斎藤の質問演説を認める。

28日には、斎藤はひとりで鎌倉に出かけた。浜辺を歩きながら演説を覚えたと伝えられる。

内閣がかわったので、少し書きかえる必要があったようだ。

「質問演説容易ならず。幾度か原稿を改訂す」(同・1月29日)

早稲田の後輩で、陸軍政務次官の三好英之も訪ねてきた。

「軍部方面においては相当に重大視したものとみえて、三好政務次官が来宅して質問の内容を知らせてくれと懇請したから、私は腹蔵なくこれを明示し、政府に向って答弁の用意を示唆しておいた」(『回顧七十年』)

答弁する材料は事前に与えておいたのに、とでも言いたげである。

「反軍演説」とその反響

昭和15年2月1日、帝国議会が開会となり、米内首相、有田外相、桜内蔵相、畑陸相、吉田海相の所信表明演説が行われた。

続いて民政党の小川郷太郎が代表質問をした。斎藤の評価は厳しい。

「相変らず原稿朗読演説であつて気魄に乏しく、論旨も亦傾聴すべて何ものもなくして、一同を失望せしめた」(『斎藤隆夫政治論集』)

翌2日には、政友会革新派の東郷実が質問した。

「是れ亦原稿に目を離さず、終始政府並に軍部に遠慮勝ちなる質問演説をなして降壇した」(同)

ついで斎藤隆夫の出番となる。伊藤博文の『憲法義解』と新聞の切り抜き数枚、それに演説の順番を記したメモを持って登壇し、原稿を見ることなく質問演説を行った。