令和に読む 日記逍遥 第1話

ロッパ日記の「食いしん坊人生」

日記読みは因果な仕事である。擁書万巻、厖大な資料から選りすぐりの結晶を、紙数の制限で時に惜しげもなく捨てなければならない。6年越しの内田百間に区切りをつけても、まだ後ろ髪を引かれる。その未練から解き放たれるため、これまでの著作で削った断章を新しい光で調べ直し、令和版の「日記逍遥」をストイカで不定期連載する。=編集部

月刊誌『FACTA』に「日記逍遥」の連載を始めたのは、2009年2月号からであった。当時編集主幹だった阿部重夫氏から声を掛けられたのである。

見開き2頁の連載は3年続き、そこから『哀しすぎるぞ、ロッパ』や『百間、まだ死なざるや』、『百間外伝 これくん風到来』、短篇集『日記逍遥 昭和を行く』が生まれた。『中央公論』2012年9月号の「裕仁皇太子、ジブラルタルで競馬に興じる」や、2017年1月号の「大正デモクラシーの旗手が結んだ縁、結べなかった縁」なども、それらに加えていいだろう。

百間日記に関わって6年有余、次なる日記に向けて旅立とうとすると、心の片隅にざわめきを感じる。すぐに「日記逍遥」であることがわかった。まだ面白い題材が残っているのに、見開き2頁で放置したまま旅立つのか、とのざわめきであった。国会図書館が使いやすくなったというのに、とのつぶやきも聞こえる。

たしかに、平成から令和にかけての国立国会図書館の充実は目を見張るばかりである。新型コロナの流行によって閲覧が制限されたこともあって、2022年(令和4)12月には「デジタルコレクション」が大幅にリニューアルされ、多くの資料がオンラインで閲覧できるようになるとともに、全文検索可能な資料の数も増えた。これによって調べ物は、より広く、より深く、それも効率的に行えるはずで、「日記逍遥」を展開するにしても、平成のときよりも時間は要しないかもしれない。

あれかこれかと逡巡しているうちに、今度は、思いついたまま書き残した「日記逍遥」が蘇ってくる。追いかけるように、新たな題材も浮かんできて、ついには身動きがとれなくなってしまう。やむなく旅立ちの前に、まずはそれらを書き記し、心のざわめきを静めることにしたい。

最初は古川ロッパ日記を取り上げる。『哀しすぎるぞ、ロッパ』の一章だったが、分量の関係で削除された文で、令和に読み直すことによって「日記逍遥」へと衣を替える。

食とは上品なスポーツ

食に関する本をめくるとしばしば、昭和10年代の喜劇役者、古川ロッパの文を目にする。戦後になって人気が凋落すると、雑誌『あまカラ』の「ロツパ食談」や『週刊東京』の「食国漫遊」など、食に関するエッセイを数多く書いたからだろう。

ただロッパ日記を読むと、食べることに人並み外れた関心を抱いていたとはいえ、現代の「食通」とは少し異なる印象を受ける。江戸っ子なのに蕎麦が嫌いというのも妙だし、寿司屋でも、マグロを食べると蕁麻疹が出たので口にできるものは限られた。自然と和食よりも洋食を好み、日本酒よりもウイスキーとなる。そのうえ自分で料理するわけでもなく、食材にこだわるわけでもない。当世風にいえば「食通」というよりも「食べ歩き」に近い。

ご自身もそのあたりはよくわかっていたようで、日記にはこう記している。

「食通に三種あり。

一は、自らも料理を心得、色々工夫し、指導する人、この中に山本嘉次郎・池部良あり。矢野目源一などは、料理はすれど此の部には属さず。

二は、書物にて覚えし食通、うるさくはあれど、理屈で食を論じ、味覚なし。矢野目源一、これなり。

三、これはたゞ与へられしものを『甘受』、ひたすら食ふ一方、我は、むろん此の部なり」(ロッパ日記・昭和27年12月6日)

みずから「食ふ一方」と認めるものの、それは尋常ではなかった。

戦前の人気絶頂当時のことである。

「座へ出ると、アイスクリームソーダ二杯に、コゝアを一杯、アイスウォター限りなくのむ。昼の部充分ふざけて、終るとすぐ外出。麻雀クラブへ、やり乍ら、ハヤシライス一、ちらし一、しるこ一、ざふに一、皆おどろく」(同・11年5月28日)

昼からこれだけ食べれば、だれでも驚くだろう。のちに糖尿病に悩まされるのも無理はなかった。

戦時中はさすがに大食の機会は少なかったが、その間抑圧された食欲は戦後になって爆発する。

昭和24年秋には京都で、東横映画『花嫁と乱入者』を撮影していた。

「今日はアガリ。四時半。宿へ帰る前、スマートへ寄る。挽茶アイスクリーム、冷コーヒー、フルーツセーキ、ケーキ二つ」(同・24年9月1日)

宿に戻って一風呂浴びてから、夕食に出かける。

「気を変へて一養軒へ。オルドブル、チキンコキール、タンシチュー(此処のは量が少し、でも前より美味くなったやうだ)、メキシコサラダ、トースト。ウイスキーが五杯、千九百円也」(同)

まだ終わらない。

「蘭といふすし屋へ入り、白身のすし五六個つまむ」(同)

まだまだ。

「薔薇亭でアイスクリーム飲んで帰り、寝る」(同)

なんとも凄い食欲と言いたいところだが、昼食はトンカツだというから、「凄い」という表現では収まらない。

ちなみに「一養軒」は今も健在で、「先斗町路地裏にある大人のための隠れ家洋食店」「大正十一年創業。テーブルも椅子もカウンターもレトロ」などと紹介されている。

種村季弘は『食物漫遊記』で、「天下に名のある美食家でも、私は大食いの記録をちゃんと残している人しか信用したくない」として、カツレツを8枚食べた内田百間と、天ぷらを8皿平らげた吉田健一をあげる。

百間のカツレツ8枚は食べ盛りの学生時代の話で、吉田健一の天ぷら8皿は戦時下において極度の食料不足だったときのことであった。これに対してロッパの大食は日常的なので、食欲では両人を凌駕するのではと思っていると、自分は「大食ひ」ではないと明確に否定される。

箱根の富士屋ホテルでのことだった。

「たつた一人で、或る冬のこと、十日間ばかり、此処に滞在したことがある。外に雪が降つてゐたから冬に違ひない」(『あまカラ』昭和31年6月号)

日記を調べても該当する冬は見あたらない。昭和8年までの日記は焼却したのでそれ以前の話だろう。

暇をもてあましたロッパは、ふと考える。

「メニュウは、好みで選ぶやうになつてゐるが、全部食つたつて、値段は同じわけだ。だから、こんな時に、暇にあかして、上から下まで、みんな平げてやらう」(同)

そこでボーイに言い含めて、コース料理のすべてを持ってこさせる。オードブルから始まって、スープもコンソメとポタージュの両方、魚料理も肉料理も、野菜も全部、デザートも全部、最後は紅茶、コーヒー、グリーンティーまで飲みほした。

ボーイは「なるほどね」と感心したというが、いったい何に感心したのだろうか。

メニューのコース料理をすべてたいらげた

富士屋ホテル滞在中はその後、メニューに出ていた料理はすべて平らげた。夜だけではない、朝もすべて食べた。それでもロッパは「これは決して、大食ひなんてものぢやない」として、こう主張する。

「一々を美味いと思つて、味はひながら食ふのである。だから、世に言ふ大食ひとは違ふ。彼等は、大福を何百と食つたり、飯を何升とか食つたりするのだが、それは、もう美味くも何ともないに違ひないし、同種類の物を、やたらに詰め込むといふのは、下品なことだ。俺のは、違ふ種類の色々なものを、順序よく食ふのであるから、上品なスポーツだ」(『あまカラ』昭和31年7月号)

なるほどロッパにとって、食べることは上品なスポーツだったのである。

食ひ気の思出

古川ロッパは、華麗な一族の出身であった。父は宮内省侍医の男爵加藤照麿、祖父は東京大学初代綜理で初代の帝国学士院院長男爵加藤弘之、兄弟にも、音楽教育や美術教育に関わった貴族院議員の男爵加藤成之、検事から弁護士に転じ探偵小説家としても知られる子爵浜尾四郎、音楽評論家の子爵京極高鋭などがいる。

ロッパは生まれるとすぐに、父の妹が嫁いだ古川家に養子に出された。こちらは、養父は鉄道院技師古川武太郎、養祖父は元陸軍中将の古川宣誉と、どちらかというとお堅い家柄だった。

育ちが良かったので幼稚園に通った。麹町区の番町幼稚園で、養母の作ってくれた弁当を毎日持参したが、間にあわないときは幼稚園前のお菓子屋でパンを買い求める。

「そのパンの味が、忘れられない。種類は、ジヤミパン、バタパン、甘辛パン、蜜パン等。悪く赤いジヤムを、ベツトリとぬすくつたパン、それをジヤムパンといつては嘘になる。ジヤミパンだ。あの赤い/\ベト/\は、ジヤムではない、ジヤミである」(『東京日日新聞』昭和12年3月9日)

「甘辛パン」や「蟹パン」についても語りながら、「食ひ物の話になると、何だか情熱的になつて来た」とつぶやく。

昭和15年のロッパ日記の最後には、「昭和十五年のメモランダム」と題する文集がある。その中の「食べる人生(又ハ食欲自叙伝)」では、食へのこだわりが語られる。

「僕といふ人間の食欲は何うかしてゐる、だってこんな人もめったにあるまい、今までに食ったものゝうまかった思出、しみ/″\と舌に浸みた味の思出は、まざ/″\と今も覚えてゐるのだ、いろ恋の思出がうすらいでも、食ひ気の思出は消えない」

子供のころの思い出としてあげる店は、どれも名店であった。

まずは銀座「函館屋」のアイスクリーム。

「コップが厚いガラス、上半分コップからはみ出した山盛りのてっぺんを先づペロリとやる気持。そしてアイスクリームが、今よりもっと/\アイスクリームらしい味だった。つまりは、牛乳気、卵子気が濃いのか。函館屋の青いガスの光の下で、これを食べたのは幾才の頃か」

(函館市中央図書館所蔵)

函館屋は明治9年(1876)に、尾張藩士の信大蔵によって創業された。

榎本武揚にしたがって函館の五稜郭に立てこもった信大蔵は、戦いに敗れると尾張町2丁目、現在の銀座6丁目あたりに店を開き、函館の天然氷を販売する。明治12年ごろからはアイスクリームを売り出し、やがてショットバーを開設して大成功を収めた。アイスクリームの作り方は、幕府軍を支援したフランス軍事顧問団の士官から教わったという。

ついで銀座「若松屋」の半熟ざうに。

「忘れもせぬ成之兄上に連れられて、今も在るあの銀座の細い露地の若松の二階で(そこは畳だった)おしるこのあと食べた半熟ざうに」

創業明治27年、「銀座若松」として営業していた当時に訪れたことがあるが、品書きには「半熟ざうに」なるものは見あたらなかった。

さらに、日本橋「梅園」の粟ぜんざい。

「父上母上と一緒だった、そしてそれは日本橋の梅園だった。粟餅でなく、ほんとの粟と、熱いあんこの舌ざはり、今もあのよろこびを忘れない」

安政元年(1854)に浅草寺の別院梅園院の一角に開かれた茶屋が始まりで、のちには日本橋人形町に2階建ての店を出した。現在は日本橋高島屋の中で営業されており、売り物の粟ぜんざいは創業以来変わらないようである。

「三河屋」の牛鍋も出てくる

「四谷見附の三河屋である。祖父上の代から幾たび、幾十たび行ったことか。あの店の皿が薄く、それへ牛肉が並べてあり、少しく汁が残ってゐて、それを女中が鍋の中へあけてゐた。うまいのは結局タレのせいであったらう(タレは正しからずワリシタが正しいと後年聞いたが)」

江戸時代から続く名店で、明治、大正に書かれた文人の日記には、四谷見附の「三河屋」の名前が数多く出てくる。

「午後、試みに三河やへ行つて牛肉を食つて見る。連日下痢計りした後で元気がなくなつたから」(百間日記・大正8年6月24日)

「町子と二人で牛肉の三河屋へ行き、太宰のフランス行きの送別をする」(同・9年1月24日)

「町子」は百間夫人清子、「太宰」は中学からの親友太宰施門である。

思い出に残る食べ物としてはこのほか、姉の雪子に御馳走になった銀座「風月堂」のアスパラガスや浅草「来々軒」の支那そばなどをあげる。幼いころから、なかなかの食いしん坊だったと言えよう。

菊池寛とエーワン

ロッパはこののち、早稲田高等学院から早稲田大学に進み、在学中の大正15年からは、文藝春秋社創刊の雑誌『映画時代』の編集に携わった。

食いしん坊のロッパは、いつしか食通となるが、その切っ掛けをつくったのは菊池寛だろう。最初に連れていかれたのは老舗の洋食店「エーワン」であった。昭和11年刊行の『大東京の魅力』では、次のように紹介される。

「京橋銀座八丁目の裏通りを行つて土橋行の電車通にある古い洋食店です。この家は美味い物屋として上流方面に沢山のファンを有つて居ますだけに、網焼のビフテキは天下一品の評判を取つて居ます」

当時の「上流方面」の日記を探ってみると、エーワンの名はすぐに見つかる。

「正午、エーワンにて法令審査委員の送迎の会食会あり」(木戸日記・昭和5年6月13日)

「Aワンにて昼食し、銀座を散歩して、二葉屋にて写真器位の小型蓄音器、電気スタンド等を求む」(同・7年4月26日)

のちの内大臣、侯爵木戸幸一の日記である。

歓送迎会や打ち合わせばかりではなく、密談や家族のお祝いにも利用されていた。

「正午、Aワンにて松平侯と会食、政局其他につき相談す」(同・13年4月13日)

「Aワンに至り恒例により鶴子の誕生祝に和子の誕生祝も併せ、博通君夫妻、愛子さんを招き会食す」(同・14年12月30日)

「松平侯」は内大臣秘書官長松平康昌侯爵、「博通君」は伊藤公爵家の当主伊藤博通である。昭和5年から14年までの木戸日記には、エーワンは40回以上も出てくる。

菊池寛のお供で初めて行ったのは、文藝春秋社に入ってほどなくというから、大正15年ごろだろうか。「カツテージ風の小さな店であつた」という。

菊池寛はさっそく注文する。

「スープと、カツレツと、ライスカレー。僕は、それだけ。君は?」

早稲田の学生だったロッパは答える。

「ハッ、僕も、そうさせていただきます」

料理が出され口にすると、あまりの美味に夢心地になる。デザートはババロアにソーダ水、そのときの感激をロッパは戦後になってこう回想する。

「あゝ何と美味といふもの、こゝに尽きるのではないか!実に、舌もとろける思ひで、その後数日間、何を食つても不味かつた」(『生活文化』昭和23年9月号)

とても我慢ならず、数日後にひとりで訪れた。

再び美味しさに満喫するが、勘定を聞いて驚いた。5円以上もしたからである。何をどう計算したのか、エーワンで毎日好きなだけ食べるには月収1000円ぐらいは必要だとロッパは考え、「よし!」と発憤し、高給取りになろうと決心する。努力や発憤には無縁なロッパにしては珍しいことであった。

発憤の甲斐もあって、10数年後には東宝のドル箱となり、いつでもエーワンに通えるほどの収入を手にする。

「十一時半に家を出て、土橋のエー・ワンへ。渋沢秀雄氏取締役会長に就任の披露。…エー・ワンの昼食はつまらず。渋沢氏の挨拶は品よし」(ロッパ日記・昭和13年10月18日)

「帝劇近くのエーワンへ。藤原義江等も来り、会費六円で食事。その不味さ、鱈の焼いたの、鮫のフライ。胸が悪くなる」(同・19年1月28日)

高級洋食店は、いつのまにか凡庸な店になっていた。昭和12年9月に5階建てのビルに改装されたからだろうか、それともロッパの食通度があがったからだろうか。

M・M汽船のフランス料理

洋食好きだけあってロッパの日記には、「ホテグリ」こと帝国ホテルの「ニューグリル」、横浜のホテル・ニューグランドの支店である「東京ニューグランド」、東京會舘の「プルニエ」、銀座「風月堂」、渋谷道玄坂の「二葉」など、昭和10年代の有名な西洋料理店が数多く出てくる。

だが最高の料理と称賛するのは、東京ではなく神戸の、しかも料理店ではなく船内食堂であった。

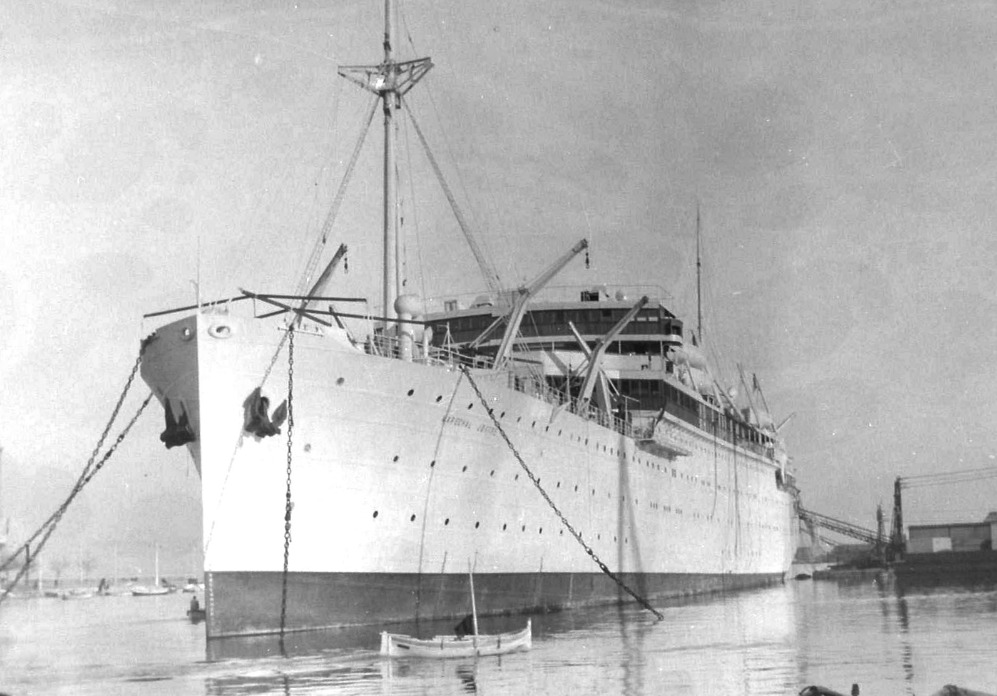

「今日はフランス船の昼食をよばれてゐる。速水氏と待合せ、神戸港碇泊中のフランスM・M汽船マーシエル・ジョフル号へ。M・M支店長バルベ、ルキエン、それに船長とわれ/\」(ロッパ日記・昭和13年3月15日)

メサジュリ・マリティム社は1851年にマルセイユで設立された船会社で、M・M社と表示されていた。

客船研究家の速水育三に案内され、神戸港に停泊中のM・M社の汽船の食堂で昼食をご馳走になる。大阪の北野劇場の舞台に初めてあがり、『ロッパ若し戦はゞ』を演じたときのことだった。

「パンがテーブルに直かなのが珍しい、白赤のワインをあとから/\注がれる。オルドヴルの次がスープ抜きでロブスターチーズ焼、うまい。鳥の次がフアガラ、ラムチャップ、その間にシャンパンが注がれる。甘いシューフレのうまかったこと。あゝ久しぶりにたんのうした。コーヒーは上甲板の室で、葉巻が出る。仏人たちは日本語が巧いので話ははづむ」(同)

よほど美味だったのだろう、こののちは帝国ホテルのグリルにも不満を感じるようになる。

「ホテルのグリルへ。コンソメにフィレソール、チキンコロッケ、何を食っても、M・Mの食事以来うまいと思へなくなっちまった、不幸であるかも知れない」(同・4月17日)

5月には再び北野劇場に出演し、早くも2日目には神戸に足を運ぶ。

「待望の神戸フランス船行きの日、嬉しくて九時頃眼がさめる。三益と神戸へ。速水育三と会って港へ。白いフランス船フェリックス・ルーセル。甲板のバアでカクテルをのみ、いよ/\十二時すぎ、食堂でM・M支店長バルベ氏と共に食ふ」(同・5月6日)

古川緑波一座の看板女優、三益愛子をともなってのランチであった。

「オルドヴルの豪華版、本場のヴイアベース、シャトブリアンとアティショーの煮たのと菓子。シャムパンばかりで白ワインが出なかったのは残念だ。総評としては今度のは、御馳走のティピカルなもので、前の簡素なのゝ方がよかったやうに思ふ。だが、何と言っても、うまいことはうまい」(同)

雑誌『あまカラ』昭和28年11月号の「想い出」では、なぜか間違えて、このときのフェリックス・ルーセル号が「はじめて」になっていて、『悲食記』にもそのまま収められる。もちろん日記のほうが正しいので、最初がマーシエル・ジョフル号、二度目がフェリックス・ルーセル号である。

「オルドヴルの中、クロク・ムシウといふ、パンの間にチーズやハムを入れて焼いた、薄いサンドウィッチのやうなものがオツで、とてもうまかった」(同)

クロックムッシュはサンドウイッチの一種で、20世紀に入ってパリのカフェで作られた。現在では日本でもよく見かけるが、当時はさすがに珍しかっただろう。

M・M社の支店長、ガブリエル・バルベは、17日に北野劇場に足を運んで楽屋を訪れ、20日の昼食へ招待する。ロッパはお礼として、その日の舞台で「モン・パパ」を歌ってフランス人を喜ばせた。

「十時にちゃんと眼がさめる、待望のフランス船行きである。三益と待ち合せ、速水に会ひ、神戸港のプレシドン・ドウメルへ。例によって甲板のバアでカクテルをのみ、船長マルタンやバルベ氏と共に食事。オルドヴルがフェリックス・ルセルよりぐっと落ちる。ロブスターのチーズ焼、こいつはたんのうしたが、その次が此の前と殆んど同じメニュで、シャトブリアンからアーティショーの肉詰、乾いたチョコレートの菓子。甘口のシャンパンで、白葡萄が出ない」(同・5月20日)

感激の度合いはさすがに薄れていて、「船の食事も三度となると、あんまりどっとしなくなった」と洩らす。

古川緑波一座の次の大阪公演は、8月の暑い盛りであった。

「今日は神戸の船へ食事に行く日だ、腹下しの翌日だが、もう何でも食へる自信あり、久々でネクタイもして三ノ宮へまっすぐ。速水育三、待ってゐて、神戸港第三突堤のアラミスへ。船長も共に食べる」(同・8月26日)

四度目だというのに、心は弾んでいる。

「オルドヴルは、本格的なもの、例によってスープなし、フィレ・ソール・ノルマンド、とてもうまくアンコールする。次の鶏とアーティショーの煮込みもうまくてお代り。次のマトン・チャップはその元気なし、とてもうまい、赤葡萄とシャムパンで陶然と夢心地、甲板でコーヒー。久々のいゝ心持」(同)

公演は8月28日が千秋楽、その日の夜行に乗り、途中下車して箱根で休養する。夕方には、かつてメニュー完食を達成した富士屋ホテルに赴き、「ポタアジュ、コールドラブスター、肉に七面鳥」の夕食をとった。

「富士屋ホテルの食事も、思ったほどではなかった。此の頃の味覚では、先づアラミスで食ったフィレ・ソールであらう、あの味は時々舌端によみがへる」(同・8月29日)

この年の11月にまた大阪公演があり、絶品のフランス料理を味わった。船は5月と同じくプレシドン・ドウメル号で、いつものように速水育三に案内される。

「先づカクテル。食事はいきなりオイスター、こいつは食へず、残念。オルドヴル幾つか、コッパと称するソセーヂが変ってた、ロブスターのチーズ焼、うまい/\と又食ふ、カリフラワー、次がチキンと野菜、これもお代りした、サラダはドレッシングが流石にうまい」(同・11月17日)

コッパは豚の首から肩にかけての部位から作ったハムで、現在では一般に売られている。

六度目のフランス船は翌14年3月、北野劇場で『ロッパの従軍記』が上演されたときであった。

「十時起き、喜多村氏迎へに寄って呉れ、阪急で神戸へ。三ノ宮口で速水氏と落合ひ、神戸港のアラミス号へ行く」(同・14年3月9日)

新派の名優、喜多村緑郎とともに出かける。

「バアでカクテル。食堂へ行く。オルドヴル。フアグラ――のうまさ。伊勢蝦のチーズ焼、鳥のクリーム煮、次にパンケーキ・スゼットでおしまひ。フアグラ一ばんうまし。今日のは、物足りなかった。ホワイトワインでほろ酔」(同)

昭和14年7月にも大阪公演があり、出かける予定でいたが、直前になって横槍が入る。

「十三日にはフランス船行きとなってゐたので、たのしみにしてたら、時節柄、外人船へは日本人行くべからずとなった由、がっかり」(同・7月12日)

12年7月に始まった大陸での戦争は、すでに泥沼化していた。

フランス船の料理は忘れ難かったようで、その後もロッパのコラムには何度か出てくる。

「西洋料理の味にうるさくなったのは、或ひはM・Mのフランス船、クイン・ドウメルに、或はフェリックス・ルセルに、アラミスに、幾たびか本場フランス料理の味を知ったおかげかも知れない。或ひは、それは僕の一生の不幸となったかも知れない。ホテルのグリルが、ニュウグランドが最上の味だったのが、ふと知った本場の味――さてそれからといふものは、何を食ってもたんのうしなくなったのだ」(「昭和十五年のメモランダム」)

帝国ホテルでも、東京ニューグランドでも、名高い料理人が腕を振るっていたはずだが、それよりもフランス船の船内食堂で出された料理のほうが「本場」だという。

フランス船の料理の素晴らしさを語り続けたのは、ロッパだけではなかった。速水育三に師事した茂川敏夫は、その追悼文で次のように書いている。

「マルセイユ〜極東航路の有名な四角煙突の定期客船アラミスや姉妹船フェリックス・ルーセルが神戸に終着した折には、バルベ支社長に招かれて船内で優雅なフランス料理の餐応にあずかることになる。後年、私は速水先生からフランスの客船の献立のすばらしさを微に入り細に渉って、文字どおり口角泡を飛ばしていくたび聴かされたか分からない」(『世界の船舶』1983年3月号)

速水育三は、大阪の工芸家で資産家の速水琢斎の長男であった。速水もまた、多くの人にフランス船の船内食堂の素晴らしさを語っていたのである。

バルベ支社長は、昭和16年7月13日、神戸から上海に渡ろうとしたが、船に乗る直前に国防保安法違反容疑で検挙され、終戦まで刑務所で過ごすことになる。パリ陥落後、ド=ゴールがロンドンで結成した自由フランス政府の一員として活動していたからであった。

バルベは戦後、獄中生活を支えた秘書の田中律子と結婚する。その間の経緯は角田房子の『われら脱国境人 : 異郷に生きる日本の血』に収められた「獄中ノートに刻れた愛」に詳しい。

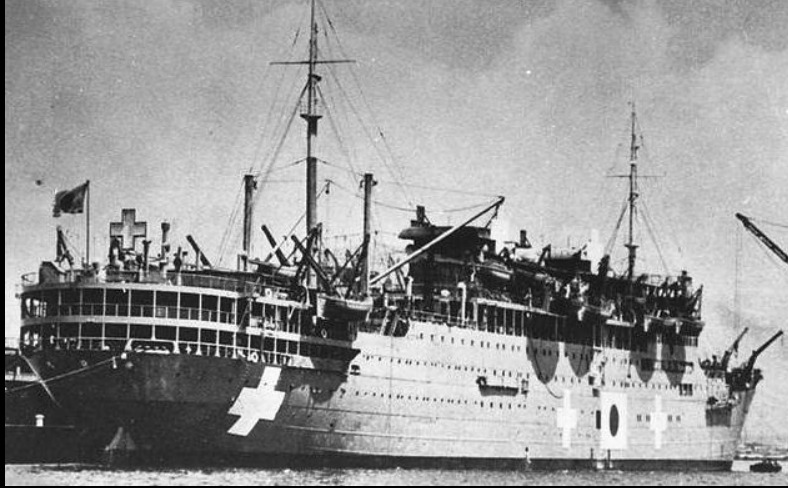

またロッパが二度訪れたアラミス号は、昭和17年には日本軍に徴用されて帝亜丸と船名が変更された。18年の日米交換船として利用されたのちは陸軍の輸送船となり、19年8月、ルソン島北方でアメリカの潜水艦の雷撃によって海の藻屑になった。

風変わりな料理と料理店

ロッパ日記には、少し風変わりな料理がしばしば出てくる。

「ルパンへ行くと里見弴氏酔ってゐて、銀座裏ヨーロッパおでん、お勝といふうちへ、珍しや洋食をおでん風に食はせる、うまし/\とメニュー一と通り食っちまった」(ロッパ日記・昭和11年5月23日)

ヨーロッパおでんとは、おでん鍋を仕切り、それぞれにキャベツ巻やビーフシチュウなどを入れたものであった。6月にも二度行ったが、その後はロッパ日記には出てこない。物珍しいだけだったのだろう。

このほかにも、ゼリーで固めたハムをネタにした銀座「函館屋」の西洋ずし、銀鍋の外側にダイヤモンドをちりばめた浅草「今半」のダイヤモンド鍋等々、物珍しい料理があったようである。

名店でもなく、変わった料理でもなく、単純に名前が面白いだけの店もあった。

「撮影所の前の俗称綴方食堂で、鮭の切身で飯を食ひ、十一時迄セットをやる」(同・15年2月22日)

斎藤寅次郎監督の『ロッパの駄々つ子父ちやん』を撮影中だった。

「夕方から昨日のセット入り。綴方食堂へ行って、ブリの焼いたのに、イクラで二杯飯を食ひ、おしるこ屋へ寄り田舎を食ふ」(同・2月23日)

やがて「綴方食堂」と呼ばれる理由がはっきりする。

「前の汚い食堂で、煎り卵で飯一杯」(同・16年2月11日)

昭和13年夏、山本嘉次郎監督の東宝映画『綴方教室』が封切られる。豊田正子のベストセラー『綴方教室』が原作で、貧しい中でも綴り方、作文に取り組む少女の姿が描かれる。主役の少女は高峰秀子、父母は徳川夢声と清川虹子、製作主任には黒澤明も名を連ねていた。

映画に出てくる汚い家の連想から、砧撮影所前の「汚い食堂」を「綴方食堂」と呼んだのだろう。

「食事は、撮影所前の益田屋(通称綴方食堂)で、皆と共に、秋刀魚の焼いたの、いり卵、油揚の焼いたので丼に二杯飯を食った」(同・11月28日)

店名は「増田屋」が正しいようである。

戦後には「ロッパ」なる店も出現した。

「目黒駅前に屋台の洋食とんかつで、ロッパといふ店がある、そこの主人が是非僕を連れて来て呉れといふから――目黒駅着が九時四十分頃。駅の近くに、成程、『ロッパ』といふ暖簾のかゝった屋台があった」(同・21年3月16日)

屋台といっても、広くて明るく清潔であった。ロッパ到来を知ると主人は喜ぶ。

「いやあ、じつに宿願かなった、先生の御入来とは!」

まずはビールをポンポンと抜き、続いて眼の前でカツレツを揚げ、卵を割ってオムレツも作ってくれる。

ロッパと名付けた理由を訊ねると、主人は答える。

「一平というおでん屋があったのは、岡本一平にあやかったものでしょう。ならば今の世ならロッパだと思って命名したんですよ。無断ですみませんが、ずいぶんと儲けさせてもらったんで、どうぞ毎日でもきてください」

じっさいロッパは何度かこの店を訪れたが、主人の言葉通り勘定は請求されなかった。

「アラスカ」料理長・飯田進三郎

有名な料理店に通えば、料理人との付き合いも生まれる。ロッパ日記に出てくる最も印象深い料理人といえば、大阪は北浜の西洋料理店「アラスカ」の料理長だった飯田進三郎だろう。

もともとは「アラスカ・ソーダ・ファウンテン」という店名で、アイスクリームやソーダ水を出していたが、経営は苦しかったので、のちにオーナーとなる望月豊作のアドバイスにより、昭和3年8月に西洋料理店「アラスカ」として再出発した。このとき料理長として招かれたのが、横浜のホテル・ニューグランドにいた飯田進三郎であった。

大阪における初の本格的な西洋料理店だったこともあって、テーブル数わずか5卓の小さな店だったが、「アラスカ」はすぐに知られるようになった。ロッパも早くから訪れる。

「宝塚を後に、昨夜から大阪。東京から来た岡崎と共に、北浜のアラスカで食事」(「編輯日記」『映画時代』昭和5年3月号)

大阪出張の際に、『キネマ旬報』編輯同人の岡崎真砂雄と立ち寄ったのである。

昭和6年冬、中之島に朝日新聞社のビルが竣工すると、社主村山長挙の勧めもあって「アラスカ」は最上階の10階に出店した。座席数も200を数え、大阪一との評判を得る。

村山社主の勧めでビルヂング10階に「アラスカ」が入った

向かいには、ホット焼きの「本みやけ」が入った。

「アラスカ食堂はヴアイタ・ランプによつて紫外線を放射して、屋内の植込みを野外と同様の健康状態に育て、これに対して本みやけの和食堂は旧上方情調たつぷりの数寄屋づくり独特の寂びを持つている」(大阪朝日新聞・昭和6年10月26日号)

ついで東京に進出し、銀座の朝日ビルと昭和通りの味の素ビルにも店を出し、京都や名古屋にも支店をオープンする。

昭和9年にロッパ日記が始まると、「アラスカ」はすぐに出てくる。

「アラスカの七階宴会場へ、近藤利兵衛商店の会で行く。二十五分やる」(ロッパ日記・昭和9年1月16日)

浅草の「笑の王国」時代のことで、宴会に呼ばれて漫談でもやったのだろう。東宝へ移籍したのちもロッパは、東京大阪はもちろん、京都でも名古屋でも、アラスカには足繁く通った。

料理長飯田進三郎は、昭和14年になって日記に登場する。

「アラスカへ、ポタージュのフレッシュトマトがうまくて三杯位平げる、此処の飯田が凝りすぎて素直なもの食はせなくて困る」(同・14年3月25日)

「アラスカへ三時半、川口と会食、川口もすっかり一座のために乗り出す気。此処の飯田の腕、うまし」(同・10月11日)

昭和16年8月の大阪公演からは、飯田の名前が頻繁に出てくる。

「人力で宿へ帰る。アラスカの飯田に頼んだら、デコレーションの大した皿盛、ファグラの如き、名の知れぬ料理届き、面喰ひつゝ食べる」(同・16年8月16日)

「九時半ハネ、帰宿し、アラスカの飯田が又腕によりをかけた肉の煮込と、蝦のニューバーグ、スパゲティを食ひ、ジョニ赤を飲む」(同・8月18日)

待合、料理屋の営業時間は午後11時までとなっていて、舞台終演後に開いている店はなく、特別に届けてもらったのだろう。

次なる大阪公演は17年2月、太平洋戦争は始まっていた。

「宿でアラスカ料理で夜食。食べる人生だ、全く。まづいもの食ってちゃいゝ声は出ない、からだ全体が、かなしく呼吸する」(同・17年2月4日)

このときからチキン丸煮やビフテキ、マカロニ・ナポリタンなどが連日、宿に届けられた。

ロッパは時間をつくって、店にも出かけていく。

「飯田の料理を食ふ、久々の豪華版、トマトジュース、蠣(これは食へず)と、冷温のオルドヴル、オニオングラタン、チキンパイ、菓子ゼリー。コーヒーだけは駄目で、あとは久しぶりの美味、あゝ昔は毎日これを食ってゐたのか!と思ふ」(同・2月25日)

食事が終わると、飯田はささやく。

「今日はアメリカ本土攻撃の記念に、アメリカ独特のチキンハムパイを召し上がっていただきました」

帝国海軍の潜水艦がカリフォルニア州サンタ・バーバラ北方に姿を現し、沿岸にあった軍事施設を砲撃したと新聞では報じられていた。

その年の5月に大阪にきてみると、片仮名禁止のため店の名は「北洋」に変わっていた。それでも料理は連日宿に届けられ、ロッパ日記には「アラスカの飯田に感謝する」と記される。

17年8月の大阪公演のときには、正式に料理の配達を依頼したようである。

「飯田にたのみ、今日から毎日夜食に料理届けて貰ふことゝなり、一安心した。今夜は、チキンのロースト、ロースト・ポークに、マカロニ、スチュウコーンに、得意のジェリー」(同・8月1日)

昭和18年の大阪公演では、初日前日に一座の渡辺篤をともなって店を訪れる。宿を出るときから雪が降っていた。

「チーフ飯田の計らひで四時半から食事。ガラス越しに大阪市の全望、全く雪の壮観。食ったあと、渡辺篤と二人曰く、『今、日本中で、此ういふうまいもの食ったのは二人きりではないか』。伊太利風卵入りスープ、たっぷりと。ビフカツの大きいの、グリンピース。満腹々々。うーんといひたい程」(同・18年1月31日)

舞台が始まると、夜には「アラスカ」の料理が宿に届けられた。

ときには特別サービスもあった。

「アラスカの飯田君来る。清にとアプルパイ一個持参」(同・2月8日)

長男の清のためにお菓子を届けるほど、料理人の距離は近づいていたのだろう。古川清は2015年に亡くなったが、生前に「アラスカ」の飯田進三郎について訊いてみると、まったく記憶がないとのことだった。

18年5月の公演では、さすがの「アラスカ」も食材の調達に苦しんでいた。

「アラスカより料理届き、今日までゞ、二三日材料無くなり休みだと言った由、うわ情けなし」(同・5月9日)

食材不足で休日も増え、届けられたとしても本来の味にはほど遠く、ロッパ日記も「アラスカの味、どんと落ちて悲し」と嘆く。

19年2月にも大阪公演が予定されていたので「アラスカ」に確認すると、飯田は満州へ行って留守と言われる。

やがて戦争が終わるものの、そのまま飯田進三郎の名が日記に出てくることはなかった。「アラスカ」の料理長は満州に行ったまま、終戦後の混乱の中で不幸にでも見舞われたのではないかと心配になる。忘れそうになったころ、突然、その名がロッパ日記に出てくる。

「並木通りのアラスカへ初めて行ってみる。市川紅梅が大阪のアラスカへ行ったら、飯田がゐて、今月は東京のアラスカにゐると言ったときゝ、彼の作品食ひたしと。入ると、チーフは飯田か?ときくと、こゝは石井の由、がっかりした」(同・28年8月1日)

ロッパは失望するが、「日記読み」はホッとするから、日記とは不思議なものである。

ロッパが飯田進三郎と会うのは、それから5年後のことだった。

「一人、昼食に、アラスカへ。チーフ飯田君と何年ぶりか(戦争中に、色々援護して貰って以来だから、十何年だ)で逢う。トロリと舌をまどわすポタージュに、カフスレバアの味、昼間から美味に酔う」(ロッパ日記原文・昭和33年5月31日)

なんと、15年振りの再会であった。

『古川ロッパ昭和日記』の戦後篇は抄出のため、この箇所は割愛されており、早稲田大学演劇博物館所蔵の古川ロッパの日記原文によって確認できる。

ロッパ日記最大の大食

こののちロッパは、機会があれば「アラスカ」に出かける。そして昭和34年1月、飯田進三郎に勧められるまま、ロッパ日記最大の大食を敢行した。

その日は大阪梅田のコマ劇場での舞台稽古が終わると、タクシーを飛ばして朝日ビル10階に向かった。席に着くと飯田が出てきて、今日は、アイリッシュ・シチュウをお召し上がりくださいと告げる。

「先づ、ポタージュ、グリーンピース。一皿にしとかうと思へど、ついお代り。アルコホルラムプがワゴンで運ばれて、アイリッシュ・シチュウ。これは、マトンを使ふものなのか、一寸くさい。大してうまいとは思はないが、お代りする」(ロッパ日記・昭和34年1月30日)

そこへ飯田料理長が再び顔を見せ、訊ねる。

「お肉のいいところがありますから、お切りしましょうか?」

「よし、もらおう!うまいデザートもな!」

満腹でも食べられると思ったのだろう。

「運ばれたのが、何と、桃色のローストビーフではないか!あゝ、これを待望してゐたのだ。腹はもう苦しいやうだが、これは食はずにゐられやうか。ホースラディシュで食ひ出した、うまいんだなあ、それが。大きな一片を平げた、まだ一片残ってゐる。これを残しては恥だといふ気がして、勇を鼓して食はうとしたが、もう入らない。でも三分の一以上食った」(同)

さすがのロッパも苦しくなり、うなり始める。

そこへデザートが出される。

「見ると、パンケーキだ。中に白いクリームが入り、メープルシラップ掛け。それが三つある。一つ食ったら、甘さも甘し、うまし。舌は喜悦してゐる、が、もはや二つ目を食ひ了った時は、胃も、全身もしびれるやうで、たゞ、ひたすら汗をかく。う~ん苦しい。さんざ食って吐いてしまふ人もあるといふ、それをしてみようと思ひ、WCへ。指を突込み、ゲー。一皿分位は出たらう、もうこれでいゝ、全部は惜しい。さて、それで勘定と言ったら、飯田のなさけ、六百五十円也」(同)

2年後の昭和36年1月に、古川ロッパは亡くなる。晩年は病魔に苦しめられたロッパだが、その食欲だけはいささかも衰えなかった。食通というよりも、やはり大食家と呼んだほうが適切なようである。(敬称略)■