福本邦雄の父、和夫の「福本イズム」はモスクワでコテンパンに打ちのめされた。

「仕方なかったろう。拒否すれば生きて返さない、と圧力をかけられたんだから。何しろ、裏にはスターリンがいた時代だ」

後年、邦雄はそう亡き父をかばった。1927年2月、シベリア鉄道で乗り込んだ父が、国際共産主義運動の総本山コミンテルンで全否定され、失脚した時のことである。当時の邦雄は、生後1カ月にも満たない乳飲み子だった。前年7月に父と離婚した母幸子が、一人で彼を産んだのである。

「僕の価値はいずれ解る」と去った父は、26年12月に山形五色温泉で密かに日本共産党を再結成している。かいつまんで言えば、堺利彦、山川均らの第一次共産党が、関東大震災後の24年3月に解散。コミンテルンは納得せず、上海で指揮を執るヴォイチンスキーが佐野学らに再結党を強く促した。解党後の残務整理にあたっていた「ビューロー」に、26年春から和夫が参加、レーニンにならって「結合の前の分離」を唱え、ビューローを福本イズムに染めあげて、第二次共産党の中央政治部長に就いた。

だが、「福本イズム」などモスクワは歯牙にもかけない。コミンテルン議長のニコライ・ブハーリンは、まず大衆路線でブルジョワ革命をめざせという「27年テーゼ」を突き付け、福本らを吊るしあげた。恐れをなした日本の代表団のなかで和夫は孤立、政治部長を解任された。皮肉にも、そのブハーリンもまた、10年後にはスターリンの大粛清で人民裁判にかけられ銃殺されている。

和夫は帰国後も、地下に潜って逃亡生活に入る。28年6月、モスクワ帰りの袴田里見から会いたいという連絡が入り、大阪の野田駅前で待ち合わせたところ(実は袴田はとうに逮捕されていた)、あっけなく警察の罠にかかって捕まってしまう。

では、別れたあとの母子はどうしていたのか。幸子は地下に潜った和夫に邦雄の認知を求めたらしい。が、和夫はむしろ復縁を望み、「それが嫌なら認知しない」と言い張った。幸子は折れずに「有名な語学者、岩堂保」と再婚した。岩堂は外務省の嘱託で、英字新聞ヘラルド社の幹部だった。『英語会話口八丁』『英文自在手八丁』『泣き笑・艶種英訳』といった英語ハウツー本を書いたが、陰のある男だった。尾崎士郎の小説『青い酒場』では、ロシアを探る密偵だった二葉亭四迷の二番煎じである。

〔和夫とは〕全く反対の仕事をしてゐた男さ。こいつはシベリヤ出兵のときに××××と×××の情報部員になって、つまり高等スパイだね。そこで、シベリヤから嘘の報告を送りつづけて二年間に三十六萬圓を一文残らず費ひ果たしたといふ豪の者さ、これこそ、有名な女たらしで――。

虚実はもはや不明だが、根も葉もない噂ではない。シベリア出兵とは、17年の十月革命後に英米仏の列強が反革命の白軍を支援し、日本も18年8月にウラジオストックに出兵したのを皮切りに、北満派遣軍も含め7万2千人を派兵したことを指す。欧米が撤兵した後も駐留を続け、22年に撤兵したものの、未だに闇が深い。その一つが21年3月19日付朝日新聞が載せた「岩堂某」が「外務省の機密費で浦潮〔ウラジオストック〕の新聞社を買収し赤化宣伝している」という怪記事である。

私の十月革命は失敗

手段を選ばざる岩堂某は曩に外務省の金にて排日英字新聞を発行せる上、更に今春二月、外務省情報局の機密費に拠り手に入れた印刷所を浦潮共産党機関紙フラスノエスナニア紙に提供し之が印刷を請負ふに至り、同紙は茲に非常なる便宜を受け大活動をなし盛んに排日宣伝の為に活動するに至った。

「軍司令部が激昂」とあるから、軍のリークか。外務省欧米部長、松平恒雄が「誤解」と釈明したが、翌20日、朝日は岩堂にユダヤ人の愛人がいると追い打ちをかける。

奇性なるは同人〔岩堂〕が猶太人タスラ・ラジヤスカヤ(30)を妻として〔東京に正妻がいるので現地妻という意味〕贅沢な生活をして居る。〔中略〕ラジヤスカヤと云ふ女は烏拉爾のエカテリンブルグに生まれた派手好きな女優のやうな美人で、〔中略〕昨年浦潮派遣軍司令部に雇はれ、タイピストをやつて居た中、岩堂と関係したもの。

しかし軍と外務省で手打ちがあったようで、憲兵隊の調査は「不正行為なし」と結論、報道は尻切れに終わった。岩堂と幸子がどこで知りあったのかは不明だが、尾崎は幸子没後に「第二の結婚は第一の結婚によって傷ついた彼女の精神を打ち砕くことに終つたらしい」と断じた。

一種の事業者でもあつたこの語学者との結婚生活は相当に華やかな色彩にみちてゐたものであつたらうと想像することができる。唯、不幸なことは、彼女が夫と共に起こした事業や、相場に手を出したりする習慣を持つやうになつてから、彼女に残された遺産の全部を失ひつくしてしまつてゐることだつた。父親は既に亡くなつてゐたので、正当に帰るべき実家もなく、まつたく裸一貫になつて世の中へ飛びだした彼女が、長い間のブルヂヨア有閑夫人の翳の中で痛々しい現実に直面しなければならなくなつたことだ。(尾崎士郎「母性の悲劇」)

幸子は29年に二男健仁を産んだが、やがて岩堂とも破局が訪れる。幸子が御殿山の実家に帰れなかったのは、亡父星野政敏の後妻がいて世話になりたくなかったからだろう。政敏は生前、“国賊”福本との結婚を許していたらしいが、二度目の結婚にも失敗した彼女は、何を今さらと実家で白い眼で見られたのかもしれない。男運のない彼女は「三界に家なし」だった。

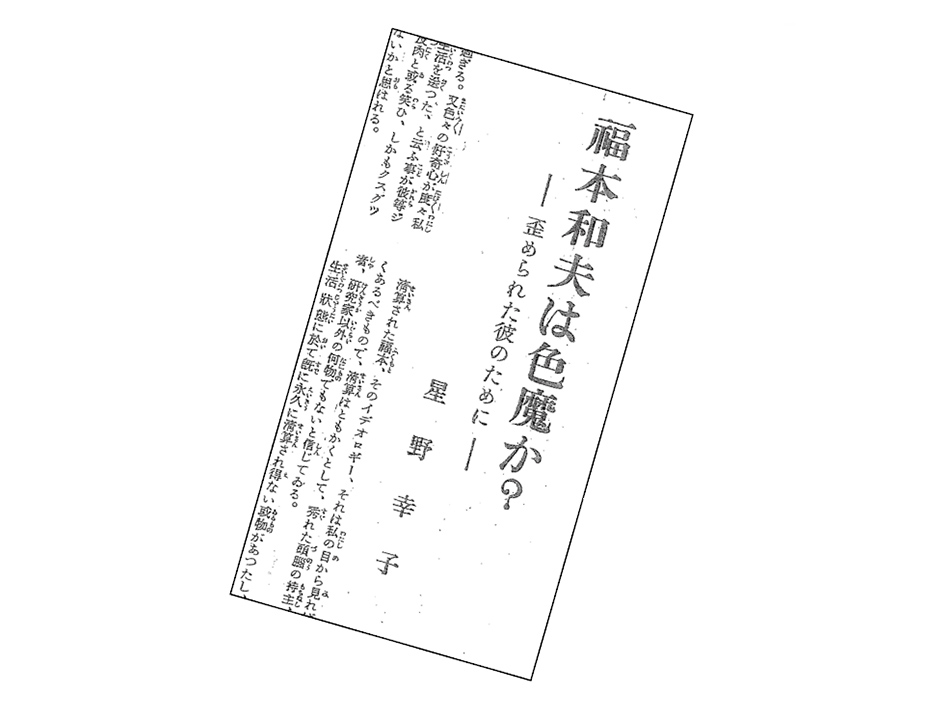

だが、共産党を貶めたい当局がしきりと流す和夫の女性スキャンダルに、元妻として幸子は敢然と30年4月号の「婦人公論」に寄稿した。いわゆるハウスキーパーにかくまってもらいながら、転々としていた和夫の女性関係に対して、「主義のみでは余りに寂しがり屋の人間、女性の力が多大に福本の行動を左右し得る、異性にはむしろ此上なく受身な立場の男性であらふ」とかばい、返す刀で獄中の和夫が「中央公論」に載せた「嵐を衝いて」には、釈明が「清算」になるのかと堂々と問うている。

清算された福本、そのイデオロギー、それは私の目から見ればかくあるべきもので、清算はともかくとして、秀れた頭脳の持主、学者、研究家以外の何物でもないと信じてゐる。

生活状態に於て既に永久に清算され得ない或物があったし、度々私自身としても彼同様あらゆる煩悶、又平行線上にさまよふ一致し得ない意識が根底にあったと思ふ。

無論巨頭ではなく、又政治的革命家では断然あり得ない。知る限りあの性格の弱さ、純真さ、偏狭な感情の波動、絶望から希望への転換の早さ、而も恋愛に対する心持の真面目さに伴ふ小心な不安、等々から考へても、極く内面的な観察ではあるが、それを裏書し得る一つの材料だと思ふ。(星野幸子「福本和夫は色魔か?」)

二度の離婚の苦労が幸子を成長させたのだろう。2年余しか生活をともにしなかった元夫を弁護する文章は凛呼として知性的で、深刻な内省があったことをうかがわせる。もはや浮ついた「エンゲルス・ガール」の跡をとどめていない。

有閑に災ひされた、無為の為めに引き歪められたニヒリズム、精神の安定を探るための一つの主義、娯楽を種とした生活からの解放等々確固たる信念なしに相合つた自身が、御手軽にマルキシズムを把握しようとし、又福本の生活圏内に入ったと云ふ事それ自体が分裂の前提であり、結果であった。(同)

和夫が唱えた「結合の前の分離」が、最初に夫婦の「分裂」として示現したという苦渋の思いがあったからだろうか。女優になれる容姿を持っていた彼女は、どうしてもコミュニストにはなれない。三井合名会社重役の三女という「深窓の令嬢」に生まれたコンプレックスが祟って、尾崎の前妻、宇野千代のようなあっけらかんとした自己肯定もなければ、獄中で転向し33年6月に「共同被告同志に告ぐる書」の声明を出した鍋山貞親や佐野、追随した田中清玄らのような転向もできなかったのである。

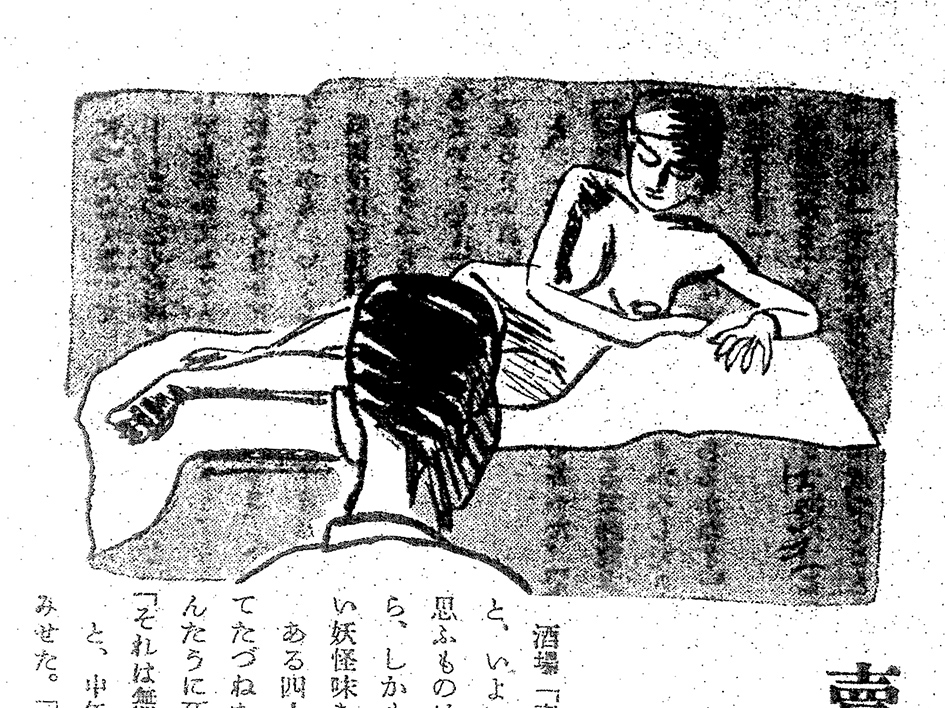

結局、幸子は邦雄と健仁の二児を連れて、東京・中野で喫茶店を開き、やがて義母から得た手切れ金(?)で大森に新築のカフェを建てた。それが自殺の舞台となった「白蛾」である。彼女はわが子2人を手元で養いながら、そこに住んで生活の糧を得るほかない。カフェの奥にはカーテンがあり、常連の男たちはそこに誘われようと、サヤあてに火花を散らしていた。

その一人だった尾崎は、絶望に駆られて「猟奇的な欲望のためには、どのやうな冒険をも試みかねない」妖婦と、そうした放縦もまた「彼女の中の純情を蔽ふ何物でもありえない」という乙女の二面性を描いた。和夫に心酔して入党したものの、獄中転向した尾崎の友人、水野成夫が翻訳したアナトール・フランスの『舞姫タイス』さながらだ。だが、母子三人は夜はベッドで川の字で寝ていた。母のもとに通う男たちの欲望を、2人はどう感じていたのか。

尾崎も背後の幼い目が気がかりだった。32年9月の「新潮」に書いた短編には、ぞっとする場面が出てくる。

太陽の眩しさの中をあるきつづけてゐるうちに、うしろから小学校の制服を着た一人の少年が近づいてきた。そこはちやうど踏切の前だったので、僕が立ちどまつた拍子に少年の眼がするどく僕の顔に迫ってきた。僕はどきとした。僕が眼を醒ましたとき、コック場のカーテンの間からぢつと僕をみつめてゐたあの眼と同じ、一つの目的と「たくらみ」のために燃えてゐる眼だ。一瞬間であったが、その少年がマダム・ヒトミ〔幸子〕の子供ではないかといふ疑惑にとらはれた。(尾崎士郎『青い酒場』)

背後霊のようにつきまとうこの小学生は、邦雄だったのだろうか。約30年後に幸子の忘れ形見、邦雄を産経新聞に就職させたのは尾崎である。友人の水野が戦時中に再生紙の国策パルプを起業し、戦後は経済同友会幹事として財界人となり、58年に産経新聞を買収して今日のフジ・サンケイグループの礎を築いていたので、その水野に頼んだのだ。「白蛾」への後ろめたさを、遺児に投影していたのかもしれない。

尾崎以外にも、邦雄兄弟を見知っていた男がいた。「婦人世界」33年3月号に「鐵窓を隔つる愛児争奪戦」を書いた井村純太郎(ペンネーム?)は、兄と弟がそれぞれの父の血を受けて、7歳の邦雄は学者的な少年、5歳の健仁はふてぶてしいギャングのような少年だったと書いている。

電灯を消して井村が幽霊の真似をすると、邦雄は「澄みとほった大きな眼の中でしづかに笑ひながら」、じっと「人を見る光を湛え、正確な照準で出入りする人々の善悪を判断して」いた。が、健仁はいきなり唇をならして「ちえっ!如何かと思ふぜ!」と言い放ったという。

尾崎士郎君が、その家の裏手の、幸子さんの居間の方で縁側に腰かけてゐたときだつた。窃つと後から忍び寄るやうにして現はれたのが健仁君で、近寄つたかと思ふと、何処で覚えたか故人〔歌舞伎の四代目尾上〕松助の白科のやうな調子で「おあぶなうごぜえますよ?」――まだ五歳だといふのに、これがすつかり大人の調子だつたものなのだ。(井村純一郎「死に急ぐ白蛾」)

32年12月27日、邦雄は生まれてはじめて父和夫に小菅で面会した。裁判が長引き和夫はまだ拘置所に収監されていた。面会人名簿には母の姓で「星野邦雄」と書かれ、一人の青年が付き添っていたという。

福本氏はやがてその青年に向つて言つた。

「君、これは僕の七八つの頃とそつくりだよ!教育と環境の総意で多少は違つてゐるにもせよ、性格の本質はまつたく瓜二つだよ!僕にはそれが一目でわかる!」

〔中略〕唯物的な観点に立つマルキストだからといつて、自然の人情を拒否すべき理由は無い。最初の瞬間に福本氏が、ただ「おう!」と言つたきり、その言葉を失つたまま立盡してゐたにしても、それは当然のことである。(井村「鐵窓を隔つる愛児争奪戦」)

しかし実はこれに先立つ10月10日の夜、幸子は致死量の睡眠薬をあおっていた。その5年前に睡眠薬自殺した芥川龍之介のように、不眠の幸子のベッドの端にはカルモチン、ベロナール、アダリン、スルホナールなどの睡眠薬が置かれ、ポントポン(覚醒剤?)まで注射していたという。

だが、ルミナールの致死量を飲んだ幸子は、常用者のため2日目に昏睡から目を覚ましてしまう。続けてベロナールを服用したが、やはり死にきれない。朦朧として書いた鉛筆書きのメモが残っていたそうだ。

悲劇女優に目薬をさすやうな事実がぶつつかると、うつかり涙を流して、折角逆立してゐたものが真直に立ってしまひさうだ。行動の上の逆説家はあの男でなくて私なのだ。(井村「死に急ぐ白蛾」)

呂律がまわらないが、自己断罪は鋭利な刃のように彼女を切り刻んでいた。「あの男」とは酒場の嫖客たちではなく、元夫だろう。死に臨んでもまだこだわっている。乱れた字のメモがもう一つあった。

マルキシズムの、それから何もかも嫌ひ。けれども、何時までもあのひとのことで一杯だつた。本当にわたしは認識不足どころか、わかりすぎてゐたのだ。何故眠いのだらう。お前は認識不足だよ。マルキシズムは――

井村によれば、彼女はその後に続けて「嫌ひ」と書き、すぐまたその上に線を引いた。彼女はここで力なくその鉛筆を落としてしまった。生き返った彼女は、こう言って所在なく笑ったという。

わたしの十月革命は失敗したの。(同)

これが「母子3人水入らず」が切り裂かれるきっかけとなった。「白蛾」での行状や自殺未遂を聞いた岩堂から息子健仁を引き取るという要請が届いた。実は子供とともに彼女も帰ってこいというサインだったが、幸子は首を縦にふらない。弁護士が介在したのか、「引き取られた方が子供にとっては幸福」と説き伏せられ、結局、健仁は父岩堂のもとへ奪われてしまう。

幸子は残った邦雄に聞いた。

「ね、邦坊はママと一緒にゐるわね」

「ああ。」

と無心な邦雄君は、利発な眼をあげてうなづいた。(同)

暮れも押し迫った12月27日、「中田信一」を名乗る青年が幸子の前に現れた。「福本先生に頼まれて来た者ですが」と切り出すと「先生がしきりに邦雄君に会いたがっておられるのです。二審が決定して下獄すれば、永遠にお会いすることはできないかもしれない」と言った。井村はそこで和夫が獄中で詠んだ歌を引く。

七とせをわれいまだ汝れを見ざりき

東奔西走たたかひにひまなく(井村「鐵窓」)

井村の記事では、母は青年の言う「父子、今生の別れ」にほだされて、青年に邦雄を委ね、菓子箱を一折持たせて小菅に行かせたことになっている。だが、それは邦雄自身の記憶と微妙に異なる。邦雄が晩年に書いた歌人考エッセー『炎立つとはむかし女ありけり』では、北原白秋が姦通罪で逮捕された時の歌「網笠をすこしかたむけよき君はなほ紅き花に見入るなりけり」に胸が震えたと書いて、その面会を思いだす。

私は、五つか六つの折に、母に手をひかれて、小菅に収監中の父を訪ねているので、編み笠も、刑務所の花壇に咲いていた紅い花も、よく眼に焼き付いていた。(福本邦雄『炎立つとは』哀傷)

紅い花はコスモスか。座談で邦雄は「国事犯とはいえ、親父は東京帝大卒で洋行帰りだろ。編み笠をかぶった囚人姿でも、看守は最敬礼だったな」と回顧していた。『炎立つとは』の連載を企画したのは、この外伝の筆者なのだが、母のことは歯がゆくなるほど触れようとしなかった。

ほんとうは面会に母は付き添わず、その日、邦雄は大森に帰らなかったのだ。日が暮れ、風が吹き、灯がついても帰らぬ我が子に、不安を募らせた幸子のもとに、青年から速達が届いた。「しばらく北海道の方へお預かりいたします」とあった。邦雄は父と面会後、父の命を受けた青年によって拉致されたのだ。和夫は母親失格と判断し「二度と幸子のもとに返すまい」と予め周到に仕組んでいたのだろう。

あんまりだ。一夜明けて幸子は、小菅の時計台が見える門前に立っていた。どうする?責めるか。いや、奪われたのなら、そうだ、奪い返せ!彼女は面会せずに帰り、当時、天皇制と同じく絶対だった父権に立ち向かおうと決心する。

その孤独な戦いが3カ月後の冥府への道(Road to Perdition)につながると彼女は自覚していたろうか。(敬称略)■

<資料収集は畏友、山本一生君に拠る>