1932年12月27日、満6歳目前の福本邦雄は、父和夫の配下に誘拐された。父と離婚して大森でカフェ「白蛾」のマダムになった母、星野幸子のもとで暮らしていたが、前妻の行状を危ぶんだ父が「中田」青年に命じて、小菅刑務所での面会を口実に邦雄を連れ出し、獄中から「札幌ニ行ク邦雄ニ代ハリ、七年間ノ御愛顧ヲ謝ス」との電報と青年の速達が届いたきりとなった。「中田」の第二信では、計画的な誘拐の弁明があった。

しかし邦雄については「法律的に見ても、また社会一般の慣習から見ても、事理は明白で、父親たる彼氏について生活されるのが第一の立て前ではないでせうか」と父権を譲らない。和夫の短歌まで添えてあった。

たらちねの母と別れて新生の

旅行く吾子に恙あらすな

母なくも父ありて守りてしあれば、

めぐし邦雄よおもひ安かれ(井村純一郎「鐵窓を隔つる愛児争奪戦」)

だが、幸子に直感が働いた。「札幌」は目くらましに違いない。私からあの子を奪うのに、わざわざ行先は言うまい。

第二日本共産党の重鎮、気鋭のマルクシストとして囚われの身になった夫とはいえ、男の子は男親につくべきだという慣習や法律上の解釈はいかにも旧弊だった。

この絶望的な生活は自分にとつては悲しくも運命的なものだ。だがわたしは自分の運命とその子の将来を一緒にしていいものであるか?〔中略〕このやうな母親を持つたこと、そのことがすでにこの子の運命であつた筈だ。その子はその運命の中で、悦んでわたしの道連れになるに違ひない。なぜならこの子は母親を愛してゐる!(井村『鐵窓』)

母性愛の第六感が閃く。和夫の末弟、福本正人が琵琶湖畔の草津に住んで、京都帝国大学の天文学教室に通っている。「きつと京都だ。〔和夫が〕あの子を教育するとすれば、何よりもまず科学的な方へと向けるに違ひない」。

的中していた。「中田」青年は小菅で邦雄を父と面会させた帰途、東京駅で「〔邦雄が生まれた〕鎌倉へ連れて行ってあげようか」と誘い、夜行で草津に着いたのだ。

幸子は居ても立ってもいられない。「白蛾」の客の一人で、馬込文士村では宇野千代らと麻雀を打っていた詩人の国木田虎雄に加勢を頼んだ。その苗字で知れるように、随筆『武蔵野』で知られる国木田独歩の長男で、金子光晴やサトウハチローと交流があったという。松竹蒲田撮影所で知り合ったエキストラの香取幸枝(SM小説の団鬼六の実母)と結婚して鵠沼で暮らしていたが、離婚して馬込に引っ越してきた。「白蛾」の常連となって無聊をかこっていたのかもしれない。マダム幸子に頼まれて年明け早々、二人で草津に飛んでいく。

やっぱり!邦雄は正人宅の門前で、近所の少年たちにまじって凧揚げをしていた。遠目に母をみつけた邦雄は、矢のように飛んできたという。

「この子は東京へ連れて帰ります」と眦を決して言い放った幸子に、正人は諦めたように「それも仕方ないでせう」と答えた。「僕の望むことは、あなたが、邦雄のために立派な母となつて欲しいといふことだけです」

帰京した母子のもとに、和夫の手紙が届いた。年初の書信日に書いたもので、邦雄が連れ戻されたことをまだ知らない。

僕には元来、彼を家の後継者にしたいとか、自分だけで独占したいとかいふ様な考へは毛頭無いので、僕が衷心希望するところは、彼の生活の健康なる発展と、それによつて母子のお互ひの関係の円満なる持続をはからんがために外ならず。そのためしばらく母の膝下を離れて、いはば内地留学の旅行に出たわけで、なるたけ実物教訓主義により、できるだけ方々で、生産の方面、創造生活の方面、勤学精進の方面を見聞せしめ、健全なる身体と堅忍自営の性格とを十分に自ら工夫し自ら鍛錬せしめたい。これが僕の意図です。(福本和夫書簡井村『鐵窓』より)

そして幸子に釘を刺す。

母子関係の将来如何は、従つて、専ら、あなた自身の生活の社会的客観的品位がどうであるかによつて決せられるべく、その決定はひとつにあなた自身の生活そのものの如何にあることをとくと考慮せられよ。

邦雄の〝誘拐〟の隠れた動機は、「白蛾」に出入りする男たちへの和夫の嫉妬だったことがこれで分かる。けれども、記憶と忘却は不思議な浄化をもたらす。井村によれば、大森の家に戻った邦雄は、座敷の真ん中で大声で唄ったという。

「プロレタリア――ぶんれつウせよオ!」

「ぶんれつ、ぢやないわよ。だんけつせよつて唄ふのよ」

「あヽ、さうか。プロレタリア、だんけエつせよオ……」

帰途の車中で、国木田が邦雄に教えた歌だった。幸子はもう二度と誘拐されないよう、「中田」青年が来てもけっして一緒に行っちゃダメ、と邦雄に言い含めた。

「あいつ、ヨタ者なんだらう。でも、パパがあいつに命令したんだらう?あいつ、とてもパパにまゐつてゐるんだよ!」

「ぢや、パパが好きなの?」

「嫌ひだい!」

邦雄は背を向けて走り出した、と井村は書いている。井村の記事を載せた「婦人世界」33年3月号には、「中田」や和夫の手紙と封筒のぼやけた写真が載っているから、一段落したあと、幸子自身が提供し、取材に応じたのだろう。

が、邦雄の後年の回想に誘拐のエピソードは出てこない。記憶が飛んでいるのか、無意識に飛ばしているのか。

私は小学校二年の時、当時思想犯として獄中にあった父和夫の強い意思によって、東京の母の膝下で甘やかされ安楽な生活を過ごしていたところを、突然強制的に引き離され、鳥取県下北条にある父方の祖父母のところへ預けられることになってしまった。子供の私にとってはまさに驚天動地の出来事であった。(福本邦雄『炎立つとは』)

しかし男客が出入りする「白蛾」の暮らしも少年にとって「安楽な生活」ではなかったはずだ。「母の膝下で甘やかされ」とあるのは、この誘拐と父の嫉妬をぼかしているのだろう。

朝日新聞は、国際拳闘クラブに所属するコーチ、松本文太郎も「白蛾」に出入りしていて、邦雄を連れにきた「中田」が現れて、松本との生活を清算しろと詰問し、「(福本の)大事な子供は任せられない」と告げたと書いている。追い詰められた幸子は「死にたい」という声が耳にまとわりついて離れなくなった。

「死ぬ?死ぬのか君は?」〔中略〕

「死ねば一番いいのだ。いや、僕だけじゃない。少なくとも社会の進歩にマイナスの働きをなしている奴等は全部、死ねばいいのだ。それとも君、マイナスの者でもなんでも人はすべて死んではならぬという科学的な何か理由があるのかね。」(太宰治「葉」)

1930年に鎌倉・腰越の海で人妻の女給と入水し、自分だけ生き残った太宰治(自殺幇助は起訴猶予)の第一創作集『晩年』所収の短編とそっくりだ。自殺をいい気なもの、と見る世間の視線が耐え難い。獄中の夫の〝説教〟がかえって彼女を追いつめた。尾崎士郎が傍でよく観察している。

2月下旬、松本とおなじ国際拳闘クラブのコーチ、杉野文一と若きコミュニストの二人が夜遅く、おそろしく昂奮して尾崎を訪ねてきた。二人はともに幸子に恋慕するライバルで、尾崎は期せずして行司の立場に立たされる。杉野はこう言った。「やれるところまでやってみて、いよいよ行き詰つたら死ぬだけだ」。これを尾崎は「やれるところまでやるといふ意味は彼女のやうな、複雑多岐な生活面を持つべく余儀なくされてゐる女と人生をともにする場合には途方もない複雑な現実を暗示することになる」と突き放している。

すくなくとも、彼女がまつたく別の女に一変するといふやうな奇蹟が生じないかぎり、彼女自身の中に生きるための情熱をさがすことは今や、まつたく不可能である。このことが彼女にとつて悲劇であるか喜劇であるかといふことは問題ではあるまい。つまり、おのれを生かすべき理由を、いかなる生活面においても求めえなかつたといふことは彼女の性格であるよりも以上に彼女にのみ課せられた現実生活の宿命なのである。(尾崎士郎「母性の悲劇」)

残酷なことに尾崎は生前から幸子をモデルにした小説を雑誌に載せていた。「青い酒場」や「悪太郎」といった底意地の悪い作品で、さすがに尾崎士郎全集には収録されていない。「悪太郎」(「文藝」34年9月号)では自殺に失敗した幸子を「もう彼女を気の毒だと思ふものはなくなつた」「生きることにハツキリ見切りをつけながら、しかも死にきれないでゐる人間の存在がだれの眼にもうす気味の悪い妖怪味を湛へてうつりはじめた」と書いた。さながら展翅台に刺した蝶から、羽や肢をピンセットで毟るような嗜虐性である。

たまたまこれが幸子の目にとまり、33年3月31日に杉野と情死を図る半月前、尾崎に抗議の手紙を送っている。

「悪太郎」を拝見いたしました。無論、悪太郎でなければならない小説だと思ひます。けれどもあれを拝見して後に言ひやうのない(貴君が私についてのいろいろの噂をお聞きになつたそれ以上の)感情の中で、全く私こそモヤモヤしたものヽ中にとぢこめられてしまひました。結局、私をプロステイチユート〔娼婦〕の形態をとつてゐるといふ事を発表遊ばした以上は確実にさうと認識なすつたからで御座いませう。たとへそれが貴君の認識の一角度にしろ、私にとつては情ない気持で一杯で御座います。

結局気のいヽ女が妖婦に作つていたヾいたので御座いませう。たヾ、たとへ私が自殺したその究極の点で以前の私の姿が粉々にこわれて終つて、唯の破片になつてしまつたところで、それを批評したり、憐んでいたヾく理由は毛頭無いと思つて居ります。貴君が「悪太郎」といふ一つの意識をもつて馳けずり廻つてゐらしたといふことは私は先から存じて居りました。だからといつて現在の私の心の中では、貴君に対しての感情を低めたりなぞは一度も考へたことは御座いません。益々高めて行くだけで御座います。それ丈に、「悪太郎」は小説であるといふことは別として、あの中に真直に通つてゐる貴君の感情なり認識なりが私にははつきり了解することができました。(尾崎士郎「彼女は生くるべからず」より)

尾崎は「婦人公論」33年5月号の記事でこの手紙を引用しているが、書いた日付は4月1日、つまり幸子はまだ虫の息だった。死にかけた女をもはや生きている意味がないと切り捨て、私信を暴露する非情。しかし「悪太郎」の露悪は、自らを「プロステイチユートの形態」として、潔く人生の全敗を認めた彼女の前で霞んでしまう。「情ない」という言葉は尾崎にだけ発したのではあるまい。彼女は自らの最期を一場の道化芝居にするほかなかった。その破れかぶれの手紙から、渾身の叫びが聞こえるので、長いがここに引用する。

――お芝居なのよ、といふ私は何時もお芝居なぞをする気持でゐたことは一度もないといふことになります。私のさうした態度が貴君にうすぎたない、無価値な、ありふれた悲劇といふものをお持たせしたといふことは一体何処に貴君の感情がおありになつたのか、又、何が貴君をみすぼらしくおさせしたのか、泣き出したくなるのは私丈で御座います。貴君が私を実体のない空虚な泡のやうな女とお思ひにならうとなるまいと御自由では御座いますけれども、唯一番よく私を認識してゐて下すつたとばかり信じて居りましたし、その後私が如何なる形態をとらうとも、貴君の認識の下に何もかも解釈して下さるだらうと思つて居りました。下らないことになつてしまつたものだ。さう思ふより現在の私には何も考へられません。で、没落しやうがしまいが、没落第一歩を踏まうが踏むまいが、私には形式とか区切り等は一向に無いので御座います。

何時かお目にかかり度いといふお手紙を出したのは(若しや誤解してらつしやるのかは存じませんが)あれは×××の記事のことでお願ひをしたいことがあつたのと、獄中のFの感情が恐ろしく貴君への憎悪にみちてゐることをお話したかつたからで御座いましたが、お見えにならなかつたので、そのまヽになつて終ひました。

最初から悲劇もなければ喜劇もなかつた。それはたヾ一つの現象にすぎなかつた。形式等といふものがあり得よう筈がないと思つた方が現在の私にとつては思ひ切りが良いやうに思はれます。貪欲なのは私ではなくて貴君がそれであるといふことを明白に申上げます。私は悪太郎等と銘打たなかつたからです。これが貴君のおつしやるブルジヨア有閑夫人の生命イクオル恋愛なので御座いませうか。

自殺の10日ほど前、「白蛾」乗っ取りの企みがあったらしい。雇っていた女給が一夜で一人もいなくなり、客足が急に途絶えた。金持ちの詩人S・K(稲垣足穂の友人、衣巻省三?)が首をつっこみ「万事を僕に任せるなら一週間で店を立て直すよ」と嘯く。尾崎が酒場をやっていくつもりか、と尋ねると、幸子は啖呵を切った。

「勿論さ、あんな奴等に一泡ふかされてたまるもんかい、孤立無援だつて平気よ、アツシヤー家と運命を共にすることがわたしの性にふさわしいぢやないの」

幸子は一緒に暮らす姪と、なけなしの財布をはたいて、冬に備えてカーテンを変えるなど内装を新調した。31日夕、尾崎が「白蛾」を訪れると、この姪がひっそりとした家の奥から真っ青になって飛び出してきて「大変なの、おねえさんが……」と告げた。医者に両手両足を縛られたまま、幸子はベッドに臥せって昏睡していた。姪の名を呼ぶ声がする。尾崎が近づくと、幸子は人の気配に手を伸ばして、聞こえるか聞こえないかの声で囁いた。

「お前のね、守り神様になつてやるよ、お金がほしければお金、お菓子がほしければお菓子――ね、さうお言ひよ」

また昏々と眠ってうわごとが聞こえた。

「ピエロよ、みんな、――踊つてさへゐればいヽのにね」

長い間、彼女のなかで圧えられてきた鬱憤が堰を切った。尾崎も「自我に強すぎる彼女の愛情は絶えず、より高きものを求めずにはゐられなかつた。その高さを求める心が生活の現実面においては極端に低い擬態となつて現れねばならぬ不幸な性格であつた」と書くのだが、その2日後、覚醒した幸子はもういちど睡眠薬数十錠をあおって息絶えた。一瞬、昏睡から覚めたとき、何が見えたのだろう。尾崎はおののくように想像する。

あの女は芝居をやつてゐるのだ。だが、ほんたうの芝居がはじまるのは舞台の上の昂奮が通りすぎてしまつてからだ。観客がゐなくなつて一人きりになつてしまってからだ。芝居が芝居でなくなつたときにほんたうの芝居がはじまるのだ。そして、星野幸子はこのひとり芝居の結末をどうつけるつもりなのであらうか、――多分、彼女は生きるだらう、いや、死ぬだらう。生きる道も死ぬる道も彼女にとつては同じことなのだ。(『母性の悲劇』)

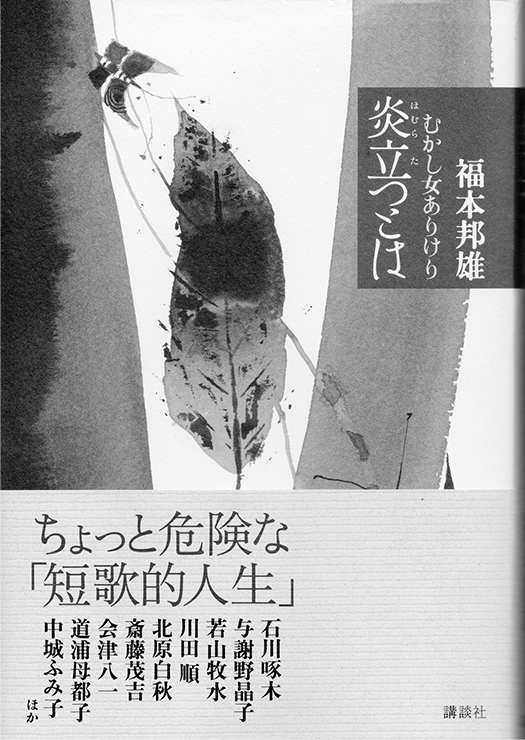

母を失った邦雄は後年の歌人論エッセー『炎立つとは』で、きれぎれに自身の幼時を回顧しているが、いつ母のもとから引き離され、どのように母の死を知ったかをついに語らなかった。都会育ちの邦雄が、地主で自作農も兼ねる祖父母のもとで、朝から晩まで慣れぬ農事や家事を手伝わされた。辛い日々の夕まぐれ、蔵の裏手の背戸に立っては、東へ向かう山陰線上り列車を眺めるのが習いだったという。

その車窓から洩れる燈火を見つめて、母のいる東京恋しさを胸に噛み締めながら、東京へ立ちかえることだけを夢見ていたのだ。思えば、これが私の人生における原風景であったといえよう。

遠き野を長く汽笛の尾をひける

上り列車に東京恋うも(『炎立つとは』)

邦雄の鳥取暮らしは3年ほどで終わる。獄中の父の指示を受けて、小学校5年生で単身上京、父の中学時代の同窓である安達幸衛弁護士の四谷の家に身を寄せた。温厚な主人夫妻、女学校へ通う姉妹、邦雄より一歳下の嫡男に書生とお手伝いがいる七人の家庭に温かく迎えられ、そこから旧四谷第一小学校に通った。四ツ谷駅周辺の土手に咲く桜は、近所の小学校に通っていた外伝筆者と共通する思い出の情景で、懐かしく語りあったことがある。

が、一徹な父が甘やかしと怒り、小学校卒業で安達家居候は打ち切りとなった。その先はまた別の家の居候を続けたのだろうが、市谷、豊多摩、小菅、釧路、千葉の五つの刑務所を転々とした父は、太平洋戦争開戦の翌42年に釈放された。

父帰る――長い懲役に耐えたとはいえ、出獄後も生活は困難を極めた。

それでも父は筆名で、政治色の薄い文化史をテーマに、孜々として研究と執筆に励んだ。獄中で「日本の江戸にもルネサンスがあった」と閃いて大著『日本ルネッサンス史論』を完成させた。浮世絵と印象派の結びつきを丹念に追う『北斎と印象派・立体派の人々』や捕鯨業の著作もある。戦争末期には民俗学の柳田國男にしばしば手紙で問い合わせ、17歳だった邦雄を使いにやって本を借りている。柳田の『炭焼日記』には、邦雄の名がしばしばみえる。

幸子が見抜いたとおり、和夫は根っからの学者だったのだ。ひととき邦雄は身辺にいて、なんで売れない本をせっせと書き続けるのかといぶかしんだ時期もあったらしい。だが、父の質素、真面目、粘り強さ、明日を信じる「山陰の農家の暮らしの中で培われた特性」があったからこそ、耐えられたのだと納得するようになる。

起きるとすぐに机に向かって正座し、背筋をピーンと伸ばしたまま、日々十時間以上も、倦むことなく資料の整理や執筆に当たっていた。疲れると、気分転換にふらっと外へ出て散歩し、道端から珍しい形の石を拾ってきたり、名もない草花を採取してきて手ずから庭に植えては、何よりの慰めとしていた。(『炎立つとは』)

邦雄も戦時中に東京帝国大学に入学し、在学中に迎えた終戦の日から4カ月後の45年12月、日本共産党に入党した。京浜・湘南地域のオルグ工作で、若き日の石原慎太郎や江藤淳らのもとにも現れたという。しかし党内の路線論争で50年に党を除名され、尾崎の口利きで51年に産経新聞に入社した。その後、岸信介内閣の官房長官となった椎名悦三郎の秘書となる。復党していた共産党から58年に除名された父和夫は、満洲国の新官僚の“手先”はいかんと反対の電報を息子に打ったとの逸話もある。

やがて画商のかたわら竹下登の盟友として政界のフィクサーとなっていく経緯は、伊藤隆・御厨貴のオーラル・ヒストリーのインタビューで語った(講談社の回顧録『表舞台裏舞台』)。もちろん、生臭い話はヴェールに包んで、ほとんど語っていないが、産経入社以前は「家族に迷惑がかかるから」となおさら貝になった。

2000年7月に72歳の邦雄は、受託収賄容疑で逮捕された。盟友竹下もすでに世になく、のち起訴猶予となったが、父とおなじ小菅を体験した。83年11月に89歳で逝った父を回顧し、「あんなところ(獄中)で14年間も頑張った親父も偉かった」としみじみ呟いていた。彼も政治から徐々に遠ざかり、長患いの末に10年11月に亡くなった。

瞼の母、幸子の写真を生前は手放さなかったらしい。遺言で棺に入れられた写真を見て、孫の一人は「あのきれいな人は誰なの?」と聞いたそうだ。かくて母子ともに野辺の煙と消えた。あれから10年、幸子の遺影にはまだめぐり遭えない。

「赤」「赤」とはやせる子等の「赤」の意味

知らずわれもまた覚らざりし日邦雄

(敬称略)=完

<資料収集は畏友、山本一生君に拠る>