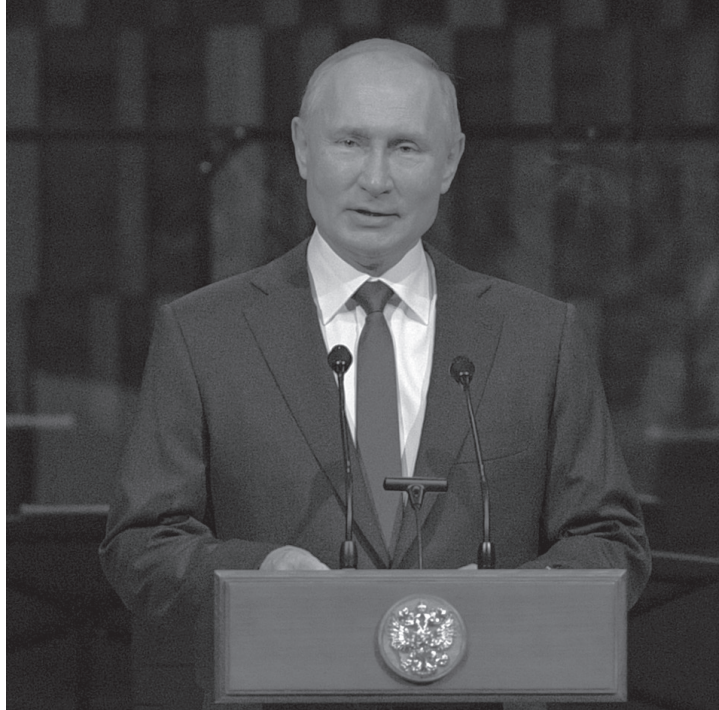

辞められぬプーチンの「内憂」

「ポスト・プーチン」の混乱恐れて、大統領任期を延長可能にするロシアの憲法改正。西側の経済制裁でハイテクは中国傾斜、暗殺未遂事件で対欧州は再び暗雲。 割譲禁止で「領土」は遠のき、菅新権は長期戦略立て直しが必要である。

2020年はウラジーミル・プーチンがロシア連邦の第2代大統領に就任して20周年である。この間にプーチンが成し遂げた業績としては、まずエリツィン時代にロシアが失いかけた国家の統一性と国家主権を回復させたことが挙げられるだろう。その延長線上で、08年のジョージア紛争や14年のウクライナ危機での軍事力行使により北大西洋条約機構(NATO)と欧州連合(EU)によるバルト諸国以外の旧ソ連圏への東方拡大を食い止め、15年にはシリア内戦への本格的な軍事介入を行い、アサド政権の崩壊を阻止したことで大国復活を世界中に強く印象づけた。

自らの大統領任期が終わる24年まで残すところ4年となった20年1月、プーチンは恒例の年次教書演説のタイミングに合わせて、二つのサプライズを発表した。まずはドミトリー・メドベージェフ首相の解任とミハイル・ミシュースチン税務庁長官の新首相への任命。これは停滞するロシア経済の再浮上を図るべく、特にインフラ投資やデジタル経済といった18年に掲げた国家プロジェクトへのテコ入れが主な目的だった。

もう一つはロシア憲法の一大改正である。1993年に制定されたロシア憲法によれば、2期連続で大統領職に就くことは禁止されていた。実はプーチンは19年末に大統領任期のより厳格な2期以上の禁止を示唆し、また、この年次教書演説でも上下両院並びに新たに憲法に規定される国家評議会の権限強化に伴う大統領権限の縮小に言及していた。当時、多くの識者はプーチン大統領が現行の大統領任期が終了する24年を見据えた「ポスト・プーチン体制」への移行準備に着手し始めたと受け止めた。

だが、ロシア政府が6月25日から7月1日の国民投票において、絶対多数(投票率68%、賛成票78%)の支持を得て成立させた憲法改正はプーチン大統領の任期を従来の2024年から最長2036年(2期12年)まで延長可能にする条項を含むものだった。プーチンは初めからこの結果を意図した上で、当初、大統領任期の制限や大統領権限の縮小の可能性に言及していたのか。それとも、当初の考えを変更させる何らかの要因があったのか。

任期切れ「二重権力」を危惧

筆者は後者と見ている。まず、年初にプーチンが憲法改正の意向を表明後、3月に入って新型コロナウイルスのパンデミックと原油価格の急落という二つのショックがロシアを襲った。この二つのショックを受け、4月、プーチン大統領の支持率が急落し、2000年の大統領就任以来、59%と初めて60%を割り込んだ。そんなさなかの3月10日、女性初の宇宙飛行士ヴァレンティナ・テレシコワが「プーチン大統領の過去の任期はカウントしない」との提案を下院議会で行った。

昨年末からここに至る間のプーチンの心境の変化の理由を推し量る上でヒントになる彼自身の発言がある。このテレシコワ提案の4日前の3月6日、イワノワ州を訪問したプーチン大統領は大統領権限の縮小問題について次のように語っていた。

「国家評議会に(大統領の)一定の特別な権限を分けるということは、ロシアに二重権力の状況が生まれることを意味する。それはロシアにとって全く悲惨な状況である」

また、憲法改正案の国民投票が始まる4日前の6月21日、ロシア国営テレビの番組の中で24年に大統領選に再出馬の可能性を問われたプーチン大統領は次のように述べている。

「今こそ正直に話すが、私の経験によれば、もしこの項目(任期延長)がなければ、1、2年後には政府の多くのレベルで後継候補を探すことに忙しくなる。今は後継者を探すのではなく、働かなくてはならない。私はまだ何も決めていないが、そのような項目が憲法に含まれたら、その可能性は排除しない」

つまりこうだ。現行の大統領任期が切れる24年を念頭に「ポスト・プーチン体制」への安定的な移行を実現すべく、当初、大統領府は国家評議会に大統領権限の一部を大統領と同様に持たせるなど、プーチンが大統領を辞めた後も、一定期間、彼が事実上の院政を敷くことが出来るような憲法改正案を打ち上げた。

だが、その途端にロシア・エリートの間でプーチン離れの動きが始まった。そこで、この動きを食い止めるべく、今回の憲法改正の方向性を急展開させ、24年の後も大統領であり続けることが出来る選択肢を法的に確保した。

とすれば、その時点でロシア国内外の政治経済情勢が許せば、プーチンは恐らく彼と同じ治安機関出身者で一定の行政経験を積んだ人物に後継を託しつつ、自らは一歩引いた立場から後見人の役割を果たしていくであろう。その逆に、彼が望むと望まざるとにかかわらず、大統領を辞められない可能性もあり得る。

ファーウェイがロシア接近

前述の通り、プーチン治世下のロシアは大国の復活を成し遂げた。だが、その経済は依然として石油や天然ガスなどのエネルギー資源の輸出にその外貨収入の多くを依存している。新型コロナウイルスのパンデミックに伴う世界的な景気悪化や環境問題への意識の高まりなどから、プーチン政権の前半のような石油やガスなどの資源価格の大幅な上昇は望めない中、大国ロシアを経済的に支える為に原子力を含む軍事産業以外のハイテク分野での輸出企業の育成は急務の課題である。

ロシアは歴史的に西側諸国から資本やハイテク技術を受け入れ、自国経済の近代化を図ってきた。ところが、ウクライナ危機の勃発を受けて、米国やEUから経済制裁を受けるなどその関係を大きく悪化させている。

そんなロシアがウクライナ危機後、急接近しているのが中国である。昨年10月、プーチン大統領自らが、ロシアによる中国のミサイル早期警戒システムの構築支援を公表し、ロ中の安全保障分野での協力関係が従来の想定以上の新段階に突入していることが判明した。

また、米中ハイテク戦争が過熱化する中、20年8月、次世代高速通信「5G」技術で世界をリードする華為技術(ファーウェイ)の創業者兼最高経営責任者の任正非が「米国が我々を制裁リストに加えて以降、米国からロシアに投資をシフトさせている」と発言。ロシアのラブロフ外相も「ロシアは開発中の5G技術でファーウェイと協力する用意がある」と応じるなど、中国が欧州諸国に代わってロシアへの資本やハイテク技術の供与相手としてもその存在感を高めている。

いずれにせよ、中国のみならず、ウクライナ危機後、大きく悪化させた西側諸国との関係を改善させるか、少なくとも安定化させることが出来るか否かが24年以降のプーチンの去就を占う大きな鍵の一つとなるであろう。

プーチンも西側諸国との関係改善を完全に諦めた訳ではない。前述した20年1月15日に行った年次教書演説において、今日、世界中で予測かつ制御不能な出来事が起こり続けており、安定的な国際秩序の基本的な諸原則や人類が直面している重大な諸問題について真剣かつ率直な議論を今こそ始めるべきであるとし、国際連合の安保理常任理事国5カ国(P5)がそのイニシアティブを取るべきであると述べた。さらに同月23日、イスラエルを訪問中のプーチンがリビアや他のグローバルな諸問題を議論すべく、年内にもP5首脳会談の開催を提唱した。

この際、プーチンはリビア和平交渉においてドイツが果たしている積極的な役割にわざわざ言及した。また、彼のP5首脳会談開催の呼び掛けにいち早く賛同の意を表明したのはフランスのエマニュエル・マクロン大統領だった。また、新型コロナウイルスのパンデミックの余波で実現はしなかったが、マクロンは同年5月9日にモスクワで開催が予定されていた対独戦勝75周年記念軍事パレードに出席する意向も伝えていた。

米ロ連携で中国包囲の「秋波」

米ロ関係については、米国内から興味深い動きがある。米国のトランプ政権は中国とロシアを大国間競争時代における戦略的な競争相手と位置付けているが、ここに来て、トランプ政権内でにわかに対中国での米ロ提携論が浮上しているのだ。

20年7月23日、マイク・ポンペオ米国務長官はリチャード・ニクソン大統領図書館で「コミュニスト中国と自由世界の未来」と題した激しい中国批判の演説を行った。これを受けて主催者が「1972年のニクソン訪中が対ソ・米中連携の道を開いたように、今日、米国が中国共産党との間で繰り広げている闘いにおいてロシアが米国陣営に加わる可能性はあるか?」との主旨の質問をぶつけると、ポンペオ長官はロシアとの間で新世代の軍備管理協定に関する交渉を行っていると言及しつつ、対中国での米ロ連携の可能性についても「そのような機会があると考える。それはロシアと中国の関係から自然に生まれてくるものだ」と前向きに応じた。

また、20年11月の米大統領選挙を目前に控え、現在の米国の対ロ政策は機能不全に陥っているとして、これに修正を加えるべきとの提言文書が米国の元政府関係者や著名な外交・安全保障専門家から出されたのも注目に値しよう。8月5日付『ポリティコ』誌に掲載されたIt’s Time to Rethink Our Russia Policyがそれである。代表執筆者には、オバマ政権内で新START(戦略兵器削減条約)の締結交渉をリードしたローズ・ゴッテマラー、子ブッシュ政権の国家安全保障会議(NSC)でロシア担当の上級部長を務めたトマス・グレアム、19年8月までトランプ政権のNSCで首席顧問兼欧州・ロシア担当の上級部長を務めたフィオナ・ヒルを含む6人が、賛同者にもレーガン政権で国務長官を務めたジョージ・シュルツ、クリントン政権で国防長官を務めたウィリアム・ペリーなど米外交・安全保障問題のエスタブリッシュメント97人が名を連ねた。

その主旨は、米ロの戦略的競争関係を大前提にしつつ、これを核兵器の使用を含む軍事衝突にまで発展させないように競争関係を管理する枠組みを再構築し、競争と協力の間の最良のバランスを取るべく、以下の六つのポイント──①ロシアによる米国内政治への介入問題、②ウクライナ危機を受けて弱まった両国間の外交的接触の正常化、③ロシアとの無用の軍事衝突を回避する為の抑止と緊張緩和のバランス、④米中ロの3カ国関係、⑤ウクライナやシリアといったロシアと対立する地域問題への対応、⑥対ロ経済制裁問題について政策を修正すべき、というものである。

④については、その記述からトランプ政権がめざす「対中国包囲網へのロシアの参加」といった安直な議論ではなく、現状の対ロ政策では中国の対米政策の最も非建設的な側面にロシアが協力するような状況になっているとし、少なくともこの点については修正の余地があるとのニュアンスが読み取れる。

トランプ政権がめざす対中包囲網にロシアが加わる可能性はない。ただ、ロシアは米国との大国間競争関係が長期化することは覚悟しつつ、利害の一致しない所では対立も辞さないが、利害の一致する所では協力できるような、安定的な戦略関係を米国との間で再構築したいと考えている。その意味で、『ポリティコ』誌に掲載された提言文書の方が、よりロシアの戦略観を踏まえたものだ。

新START延長で綱引き

なお、米ロ関係の目下の焦点は、21年2月にも期限が来る米ロの新戦略兵器削減条約(新START)の延長問題だ。20年6月以降、ロシアは米国との間で、米ロの新STARTの延長の有無を念頭に、ウィーンで戦略的安定性に関し3回の協議を行っている。

当初、トランプ政権は「中国の参加が条約延長の前提条件」としていたが、ロシアは「条約の将来的な多国間化」には賛成しつつ、現時点で中国をこれに参加させるのは非現実的だとし、両者の主張は平行線をたどっていた。しかし、ここにきて、トランプ政権は従来の主張を取り下げた模様だ。ただ、同条約でカバーされないロシアの短距離核を新ST

ARTのカバー範囲に含めるべき、といった新たな要求をロシア側に行っており、11月の米大統領選挙までに同条約の延長に向けた枠組み合意の調印まで漕ぎ着けることが出来るか予断を許さない。

そんななかで20年8月、ロシアと西側諸国との関係改善に向け、新たな負の要因となり得る事件が相次いで勃発した。まず8月9日のベラルーシ大統領選挙で同国の大統領を26年間つとめるアレクサンドル・ルカシェンコが6選を決めたと発表したのに対して、反政権側の女性候補スベトラーナ・ティハノフスカヤの支持者らが「不正な選挙が行われた」とルカシェンコ大統領の退陣を求め、10万人を超える大規模な抗議デモが勃発した。

ロシアは、14年のウクライナ危機ではクリミア併合やウクライナ東部への軍事介入などに踏み込み、米欧諸国との関係を劇的に悪化させた。ロシアの外交・安全保障観からして、ウクライナに続き、ベラルーシまでも西側主導の民主革命によって失うという事態は地政学上、絶対にあってはならないことだ。ただ、今のところ、ベラルーシではロシアが軍事介入するという事態にまでは発展していない。

というのも、ベラルーシはウクライナとは違い、親欧米派と親ロ派という明確な対立軸が存在せず、今回の大統領選後の抗議デモも反ルカシェンコであって、反ロシアではない。それゆえ、EUも米国も個人や企業に対して個別の制裁措置は発表しているが、ウクライナ危機ほど積極的な介入はしていないからだ。

ナヴァルニー暗殺未遂で暗雲

むしろ、ロシアと米欧諸国との関係により深刻な影を落とす可能性のあるのが、8月20日、ロシアの反政府指導者アレクセイ・ナヴァルニーがシベリアの都市トムスクで滞在中に、何者かに暗殺されかけた事件である。

2日後、ナヴァルニーはロシア政府の許可を得て、ドイツの病院に緊急搬送された。すると9月2日、アンゲラ・メルケル首相自らが、ナヴァルニー氏は神経系の化学兵器「ノヴィチョク」の一種によって攻撃を受けたと衝撃の発表を行ったのである。

ノヴィチョクといえば、18年3月、英国のソールズベリーで発生したロシア軍情報機関の元エージェントのセルゲイ・スクリパリの暗殺未遂事件の際にも使用された化学兵器であり、英国政府はこれをロシア軍情報機関による犯行と断定した。

今回のナヴァルニーの一件にもノヴィチョクが使用されたとなると、ドイツ政府もロシアの国家機関の関与を疑わざるを得ない。これを受けて、ロシア政府に圧力をかける手段として、ロシアとドイツの経済協力の象徴でもある110億ドル相当の大規模プロジェクト、ノルド・ストリーム2天然ガスパイプライン建設プロジェクトを使うべきとの議論がドイツ政界において急浮上している。

米国のトランプ政権は欧州のロシアへのエネルギー依存度が一層高まるとして同プロジェクトに反対する意向を示してきた。米国には自国産の液化天然ガス(LNG)の欧州市場への拡販という狙いもある。19年末には、トランプ政権と米議会が同時にノルド・ストリーム2プロジェクトに参加する欧州企業への2次制裁を科す法整備を進め、同パイプラインの建設は一時ストップしている。

それでも、ドイツのメルケル政権はウクライナ危機でロシアとの関係が悪化しても、政治と経済は分離するという方針の下、ノルド・ストリーム2プロジェクト推進の立場を一貫して維持してきた。

しかし、メルケル政権が今回のナヴァルニー暗殺未遂事件を契機に、ノルド・ストリーム2プロジェクトの中止に追い込まれるとしたら、それはロシアとドイツの関係、ひいてはロシアと欧米諸国の関係にウクライナ危機以上の悪影響を与える可能性がある。

「領土」で焦らず長期的戦略的に

我が国も悲願の北方領土問題の解決を伴う平和条約の締結をめざして、先に退陣した安倍政権がウクライナ危機の勃発後も「8項目の協力プラン」を掲げて積極的な対ロシア外交を展開。18年11月には従来の方針を大きく転換し、平和条約締結後の歯舞と色丹の2島の引き渡しを明記した1956年に調印された日ソ共同宣言(56年宣言)を基礎として平和条約締結交渉の加速化を目指した。

しかし、ロシア側は「政治・経済・文化・安全保障など日ロ両国のあらゆる分野における関係が質的に新しい段階に引き上げられることが、56年宣言を履行する大前提」との立場を明確にしている。現在の米ロ関係を考えると、日本の安全保障政策の根幹にある日米同盟を強固に維持しつつ、特に安全保障分野においてロシアとの関係を新段階に引き上げるというのは非常に困難であろう。なお、ロシア側はそれまでの中間条約として、01年に中国との間で締結したような善隣友好協力条約の締結を日本側に求めている。ロシアの立場からは合理的ではあるが、日本の立場からは「領土抜きの事実上の平和条約を締結した」と受け取られかねず難しいだろう。

その上、本来は5月9日の予定だった対独戦勝75周年記念軍事パレードがコロナ問題で6月24日に延期されると、憲法改正案を巡る国民投票の日程もその直後の6月25日から7月1日に設定され、また、その憲法改正案の中に「領土割譲の禁止」条項が盛り込まれた。同条項には「国境画定交渉はその対象にあらず」との例外規定が付いているが、ロシア外務省はこの例外規定が日ロの平和条約交渉に適用される可能性を明確に否定している。最終的にはプーチン大統領の判断で、ロシア側がこの立場を変える可能性はゼロではないが、近い将来、そのような条件が整うことは考えられない。

安倍外交の継承を掲げる菅新政権だが、「領土問題の解決を伴う平和条約の締結」は中長期の課題として保持しつつ、上記のようなロシアを取り巻く国際情勢やロシアの国内情勢の分析・評価を適時行い、焦らず長期的かつ戦略的な視野でロシアへの関与政策を継続していくしかない。

その中でも我が国の外交・安全保障上の最大の関心事は、ロシアと中国の関係が今後、どのように発展していくかである。大国ロシアは中長期的には米国は勿論、中国へも過度に依存しない独立した戦略プレーヤーとしての生き残りを目指している。とすれば、ロ中関係に直接的な影響のある米国との緊密な対話を図りつつ、近年日本もロシアも共に関係を発展させているインドを交えた戦略対話を行うのも一案であろう。(敬称略)■