IoTは「電力大食い」ボトルネック説の真贋

やたらとバラ色のIoT社会も行き過ぎだが、試算は年70%の伸び率と非現実的。 普及の度合いはコストで決まり、自ずと限界があるし、省エネ効果も大きい。 逆にAIやIoTで格差社会が出現し、それがエネルギー需要を低下させる。

最近では、とかく「イノベーション」といえば、定型文のストーリーで溢れている。曰く、「IoT(モノのインターネット)であらゆるモノのデータをクラウド上に集め、そのビッグデータをAI(人工知能)に解析させて問題解決」といった具合である。

実際、日本政府が推進する未来社会のコンセプト「Society 5.0」でも、「フィジカル(現実)空間からセンサーとIoTを通じてあらゆる情報が集積(ビッグデータ)」「人工知能(AI)がビックデータを解析し、高付加価値を現実空間にフィードバック」とある。誤字を含めていかにも香ばしい表現である。

筆者は、エネルギー・アナリストとしての仕事の傍ら、日本データサイエンス研究所のフェローでもあり、エネルギー産業を含む様々な業界に対しデータ活用のコンサルティングおよびシステム開発の助言を行っている。

そんな私からすると、そもそもそんなストーリーがビジネスとして誰でも簡単にうまくいくのか、という疑問もあるが、確かにセンシングや通信のコストは下がり続けていて、可視化されていないものがデータとして集約されれば、何かしらの予測や制御は可能となると思われる。こうした流れ自体は止まらないだろう。

一方で、懸念されるのは、このようなIoTのためのセンサーやカメラが世界中に増加していけば、それらが集めてくるデータ量は莫大なものとなり、通信や処理にかかる電力が不足するのではないかという問題である。

ディッカーソンの予想が発端

実際、2019年になってこの手の話題が登場し、いくつも記事が書かれ、私自身も様々な人とこの話をすることとなった。

最初のきっかけは、19年7月上旬にサンフランシスコで開催された「AIデザイン・フォーラム」というイベントで、世界最大の半導体製造装置メーカー、米アプライド・マテリアルズ社のゲイリー・ディッカーソンCEOが、「材料やチップの製造・設計に大きなイノベーションがなければ、2025年までにデータセンターのAIワークロードが世界の電力使用量の10分の1を占めるようになる可能性がある」と話したことにあるようだ。

実は、昨年の7月にも中国の通信機器メーカー、ファーウェイの技術者アンドレ・アンドラエ氏が、「世界のICT(情報通信技術)が世界の電力消費に占める割合が、2015年に8・2%だったものが、電力効率を飛躍的に向上できない最悪のケースで、2025年に20・7%まで高まる」と、同様の予測を発表している。彼の予測はAIのワークロードだけでなく、通信や無線などを含むもので、58%を占めるデータセンターの消費電力をディッカーソンにおける「AIワークロード」とみなせば、20・7%×58% =12%と同程度の予測となる。

また、6月に英科学誌「ニューサイエンティスト」に掲載された論文によると、マサチューセッツ大学の研究室がグーグル翻訳に使われているTransformerと呼ばれる自然言語処理のモデルを1日学習させるのに米国の平均的な電力換算で284トンの二酸化炭素が排出され、これは乗用車1台が製造から廃車までに排出する二酸化炭素量の約5倍に匹敵する、という試算結果を発表した。

同様の話題として、19年は暗号資産(仮想通貨、主にビットコイン)のマイニングに使われる消費電力が問題になった。例えば英科学誌「ネイチャー」に「ビットコインのマイニングによって20年以内に地球の気温を2℃以上上昇させる」という論文が掲載された。他にも、自動運転の処理に使われる電力はEV(電気自動車)が走行する電力に匹敵するという試算や、そもそもガソリン車がEVに置き換わったら電力は足りるのかという心配など、同様の話題はたくさん出ている。

逆に、そうした懸念は取り越し苦労だとの評価もある。非営利団体ロッキーマウンテン研究所の特別顧問を務めるジョナサン・クーメイ博士の予測では「AI関連活動の急増にもかかわらず、データセンターのエネルギー消費は今後数年間、比較的横ばいに留まる」としている。また、半導体の製造側であるディッカーソン氏やアンドラエ氏が留意しているように、よりエネルギー効率のよいデバイスが開発され使われることで、こうした自体を防げるという。

マイニングの電力消費は一時的

さて、このような一見して相反する主張を受けた上で、私がどう考えているかというと、現時点で出した結論は2つある。

(1)将来的に相当量の電力(全消費電力の1割とか2割とか、あるいはもっと)がIoTデバイスやカメラ、AI、データセンターで消費されるようになるかもしれないが、それが原因となっていわゆる電力不足ということにはならない。

(2)たとえ省電力型のチップが開発され使われるようになっても、こうした電力消費が抑えられるということにはならない。

つまり、電力不足の心配もなければ、省電力型チップで電力需要が抑えられるということもないという、両方の主張をさらも否定するものである。

(1)の結論の理由は主に三つある。

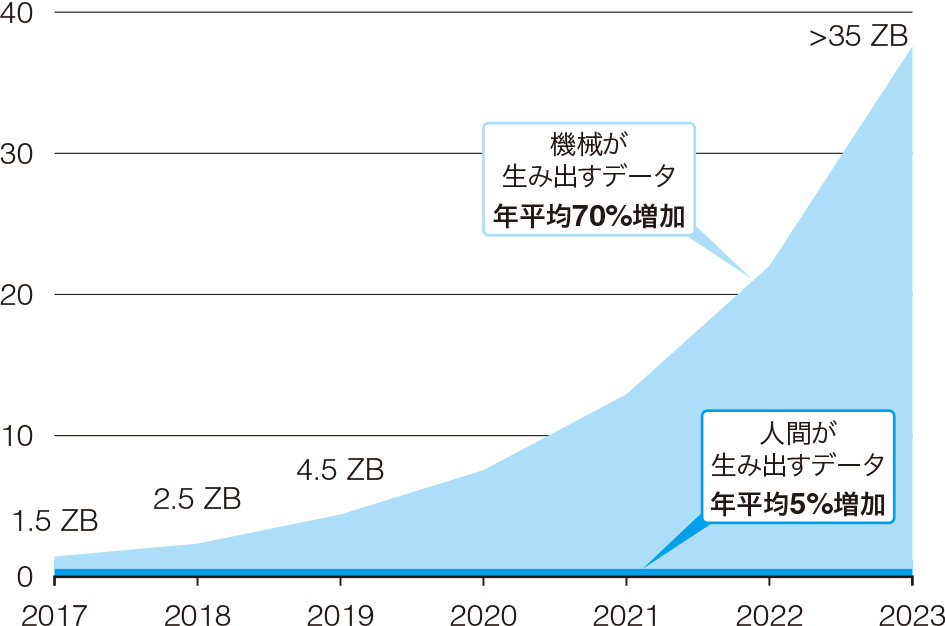

第一に電力需要の試算の仕方の問題である。ディッカーソン氏の発表の根拠となっているのは、発表に使われた図にあるように(32ページのグラフ参照)、IoTという機械が生み出すデータの量が2017年〜19年におよそ年率70%の増加率で増えており、その増加率を23年まで外挿すると37・6 ZB(ゼタバイト、ゼタは10の21乗、10垓の意味)と、19年の約8倍となる。グラフでは示していないが、ディッカーソン氏は25年の予測について述べていて、このペースでいくと109 ZBと19年の約24倍になる。

このように、年率70%もの増加率をずっと続けていけば、あっという間に文字通り天文学的な値になる。10年継続させれば200倍、13年で1000倍になる。

アンドラエ氏の試算も、年率40%の電力需要の増加が2015年から10年続くと仮定したもので、これはおよそ21倍になる。ビットコインのマイニングの消費電力の予想も同様のからくりである。

おそらくメディア受けを狙い、必ずしも間違いとは言えない想定を起き、危機を煽るシナリオを提示したものと思われる。ディッカーソン氏とアンドラエ氏の場合、自社の省エネデバイスの価値をアピールするためにも有効なプロモーションになっている。

第二は、IoTの普及の度合いはコストで決まるので、自ずと限界があるという点だ。当然だが、IoTやAIは、それが提供する付加価値と投入できるコスト(そこに消費電力コストが含まれる)の兼ね合いで普及スピードが決まる。通常、付加価値の高い分野から導入が進んでいき、供給側が逼迫すれば供給コストは上がっていく。そしてだんだんコストに見合わない領域ばかりとなっていつかは飽和する。一つ目で指摘した試算の前提は、その点を無視しているのである。

実際、ビットコインのマイニングの消費電力は、論文が発表された19年からほぼ横ばいの約75 TWh/年(世界の電力消費の0・25%、オーストリアやスイスの消費電力を超えるくらい)の状態が続き、すでに予測は破綻している。当然だが、人々がサービスやそのデータ処理に支払うコストにはどこかに上限がある。

EVはバッテリーに制約

また、自動運転の制御のために大量の電力を使うことになるという懸念については、確かに現在の試作車における安全側にオーバースペックのセンシングデータを使えばそうなる。しかし、バッテリーに制約のあるEVにおいて走行に必要な電力は非常に貴重なので、それを大幅に使ってしまうような自動運転車は商品として販売されないだろう。

インターネットのように、IoTのノードが増えていくと、普及することでネットワーク効果が産まれ、規模の効果でさらなる価値が創発されるということもあり得るが、それでもやはりデータは必ず物理的に担われるのでどこかで限界が来る。

第三に、IoTによってエネルギー消費の減る効果が大きいことを無視しているという点である。昨今、様々な真新しいベンチャー企業が真新しいビジネスチャンスを狙っていることが報じられているが、実際にIoTの導入効果が大きいのはインフラや準インフラ業者周りの泥臭い部分の経営効率化である。

センシングを大量に導入することで、従来投入されていた人やモノなどが不要となり、結果として大幅にエネルギー消費を削減できることになる(だからこそ費用対効果が明確で、即実行されやすい)。

それを考えると、当面はIoTによる消費電力の伸びよりも、全体としてみると効率化による省エネ効果の方が圧倒的に大きくなると考えられる。

一方、別の文脈だが、そのように急激に自動化された世界では、社会における人々の役割が一気に変わるため、その変化に応じられない人々が脱落していき、極端な格差社会が秩序の崩壊や経済不安、あるいは戦争を生み出し、結果的にエネルギー需要を下振れさせることになるという可能性もありうる。

(2)の理由は、IoTの様に用途が拡大する領域において、いくらエネルギーの効率化が進んでも、その効率で実現できる限界ギリギリのコストまで普及することになるので、結局、消費電力を減らす効果はなかなか観測されない(ジェボンズの法則と呼ぶ)からである。

結局、ある程度成熟した社会において「電力が不足する」とは、自然災害などで突如として大半の電源が喪失するか、電力需要が局所的に急激に上昇する、あるいは電力需要が急拡大するとしてその伸びを補うための発電所建設のスピードが予見可能なレベル・物理的対応可能なレベルを大きく上回っている時にしか発生しない。そして、IoTの例はそこには該当しないのである。

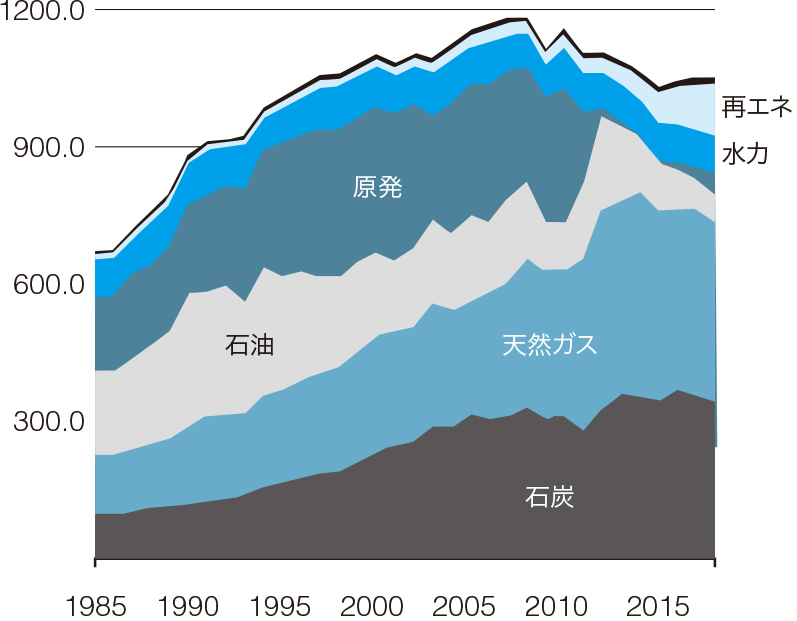

日本の消費電力は減少傾向

それでは、日本において、今後IoTやEVの普及によって電力不足が生じ得るだろうか。現在、日本の消費電力はグラフ2で見るように2007年をピークに減少トレンドにあり、2018年はピーク時から11%減っている(2019年BP統計より)。再生可能エネルギーの増加もあり、原発が稼働予定なのに動かない北海道など一部局所的な懸念を除けば、全体として日本の電力設備は余り気味で、今後も自動車産業等の製造業の衰退や人口減少などによって、電力需要は減少する可能性が高い、しかし、経済産業省やその意向を組む大手電力事業者、およびその関係者は、経済成長に伴う電力需要増のシナリオを無理に描き続けている。

長期の電力予想として、電力需要が増える可能性があるとすれば、EVとボイラーや石油・ガス暖房などの熱需要の代替部門だろう。しかし、それを無理に政策で推進すると、石油産業が壊滅してしまうので、徐々にしか進められない。

最後に、さらに想像をたくましくして、もし将来的に発電という事業そのものが完全に自動化された時代のことを考えてみたい。

化石燃料の探査から採掘・輸送、火力発電所や再エネ発電所の建設、送電網の建設、需給管理運営等が自動化され、そこに導入されるロボットの生産や運用に必要なエネルギーも全て自律して賄われる世界では、地球上で入手出来るあらゆる再エネなどのエネルギー資源をロボットが自己増殖的に開発し尽くすまで、勢力を拡大し続けるかも知れない。

そうしたシステムが限界を迎える条件は、エネルギー供給に必要なエネルギーが供給量を上回ったところ(エネルギー収支比EROIが1を切る)である。100年前のEROIは200〜300だったが、近年では30程度、再生可能エネルギーは10前後と言われ、どんどん小さくなる傾向にある。もしEROIが1を切れば、世界のシステムは負のスパイラルに陥り崩壊するだろう。そこが、(少なくとも地球上における)人類文明の限界点なのかも知れない。■

<本稿はあくまで筆者の個人的見解です>