闇市のキャットウォーク 森貝光子一代記 【11】

恋文横丁で元特務機関長の上得意

光子は2年半ぶりに、まだ焼け跡だらけの東京に戻ってきた。洋裁学校に通いだすが、闇屋の荒稼ぎの味が忘れられず、PX横流し品の転売から、渋谷の闇市の一角に目をつけた。元特務機関長の陸軍将校が始めた「武家の商法」の古着屋で、吊るしの軍服をごっそり買い占め、奇妙なコンビができた。=敬称略、一部有料。

第Ⅱ部青森の三戸から「東京さ行ぐべ」4

東京では食糧難も緩んできた。

郷里で洋裁学校を開く夢をもう一度追いかける気になった光子は、古着屋は弟の長男栄一に任せて昭和22年9月に再び上京する。大空襲で郷里・三戸に疎開してから2年半、光子は23歳になっていた。かつて通った青山家政学院の系列、青山レディス洋裁学院の本科に入り直すつもりだった。

キューさんの未完の伝記には別稿があって、光子が戦後の東京に立った日が描かれている。でも、光子の記憶では、それが古着買い出しのときか、洋裁学校復帰のときだったのか、はっきりしない。

荒廃し、今にも崩れ落ちそうな上野駅に東北からの客を満載した列車が、長旅の疲れを一気に吐き出すかのように、ひとつ大きく蒸気を漏らして、ゆっくりと止まりかけた。それを待ちかねた客によって列車の扉はこじ開けられ、我勝ちにリュックザックや大きな風呂敷包みを背負った男たちがホームに飛び降り、足早に改札口に向かう。買出しの荷物が肩に食い込むためか、長時間満員列車の中で立ち尽くした疲労がそうさせるのか、男たちは終始無言だ。大半がゲートルに地下足袋姿の男たちは、腹をすかした妻や子が待つ家へ急がねばならない。

そんな男たちの間に、場違いな痩せた若い娘の姿があった。周囲よりは小ぶりのリュックを背負い、まだ青い林檎を両手にふた籠ずつぶら下げている。改札口目ざして一目散の周囲とは異なり、娘はホーム上で大きな目を見開いて、何度も周りを見回す。その表情には、とてつもない戸惑いがみられた。

やっとの思いで改札口を通り、駅舎の外に出た光子は茫然と立ち尽くした。

「東京は神隠しに遇ったに違いない」

彼女はそう信じたかった。戦時中に戦火を逃れてこの首都から東北へ旅立った頃とは、あまりの変わりようだった。東京での空襲がいかにすさまじかったか、田舎で話には聞いていたが、これはどういうことか。駅の周辺は掘立小屋が点在するだけで、一面焼野原と化している。どこまでも見通しが効き、海さえ望めるではないか。

上野広小路の賑いも以前とは全く様相を異にしていた。路上には食べ物を売る屋台が並び、異臭を放つ。そこに軍服姿の男たちや粗末な衣服の少年らが群がっている。建物も人間も、すべてが規範を失って流出し、そこには崩壊と荒廃が露出しているだけだった。

光子には心臓の動悸が高まってくるのがわかった。

「ここは、私の知ってる東京じゃない」

大声でそう叫びたい衝動にかられる。そんな心の動揺を人に気取られないように、彼女は努めて平静を装った。

いつしか、光子は銀座4丁目の交差点に立っていた。上野の広小路から、あっという間だったが、それは、見通しの良さが距離感を縮めたからかもしれない。そこには、いくつか見慣れた建物の残骸が、銀座をわずかに証明するかのように、気恥ずかしげに佇んでいる。

初秋の陽差しに、光子にはすべてが白くかすんで見えた。ただ、人が何か気ぜわしく、右往左往していて、早送りの映画のコマを見るような錯覚に陥った。無理もない。2023年に大ヒットした映画『ゴジラ-1.0』は、昭和22年にゴジラが東京に上陸、銀座を破壊する設定で、数寄屋橋に差し掛かった国電を襲う画像は、この当時の銀座の風景をCGで再現したものだからだ。

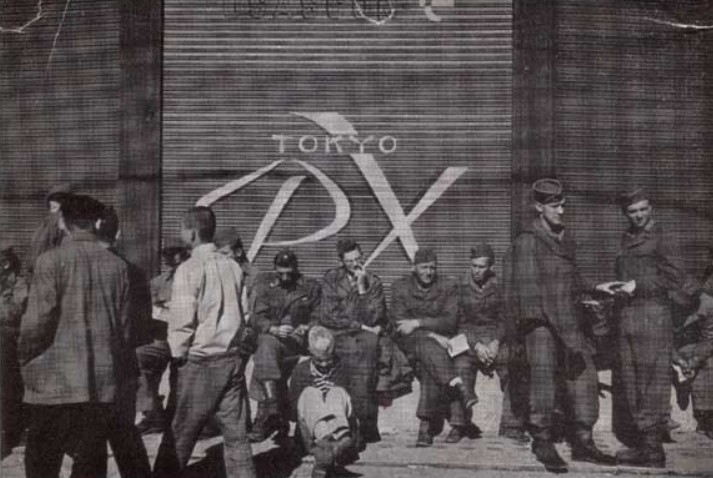

4丁目角の服部時計店は残っていたが、接収されて進駐軍のPX(米兵専属の売店)と化していた。向かいの銀座三越は被災した跡が残っていた。

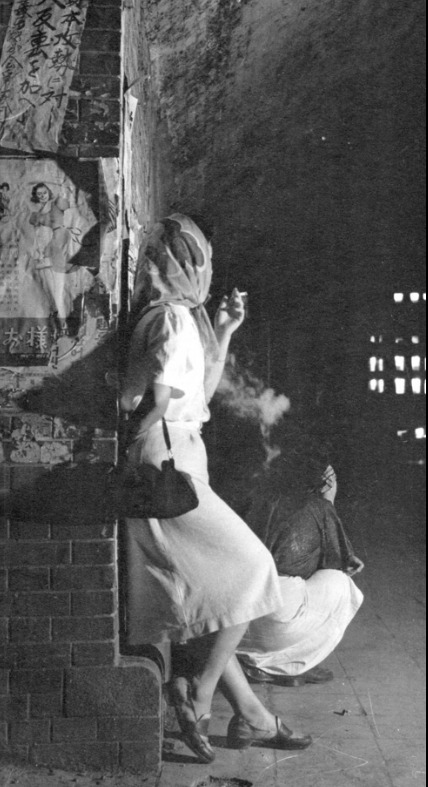

背の高い外国人の兵隊の姿がやたら目立った。彼らはガムを噛みながら、数人のグループで周囲を圧倒するように、大股で歩いている。中には、派手な洋服を着て、パーマをかけた背の低い日本人の女を抱えるように歩く兵隊もいた。

周辺がカーキ色か黒っぽいのに比べ、彼女らは極彩色のブラウスと長いスカートを短い脚にまとわりつかせている。晴海通りに入ると、数寄屋橋や日劇の周辺にその種の女がたむろしていて、兵隊たちに媚を売っている。

キューさんの描写は、むしろ少年だった彼自身が見た光景ではなかったか。八戸の基地で働いていたから、そう珍しい光景ではなかった、と光子は言う。

「でも、三沢と八戸は同じじゃないですよ。八戸のほうが三沢ほど風紀は乱れていなかったし、米軍に働きに出ることもそう蔑まれていなかった。父の家のすぐ外で、米兵が女と抱きあっていたので、父がMPに『公衆の面前で淫らな行為をさせるな』と怒鳴ったそうです。もっともMPは日本語が分からず、『ぶん殴ってもいいか』と父に聞いたんですって。父が『OK』と言ったら、父のほうが殴られたそうです」

林檎の籠と「物々交換」

それから光子は数寄屋橋のほうに足を向けたらしい。

しばらく歩くと、急に視界が開けてきた。宮城だけは光子が以前見たまま、緑に囲まれ、お濠の水に護られている。

「よかった」

上野駅から緊張続きだった彼女に、やっと安堵の表情が浮かんだ。家を出る際、母から「宮城が無事かどうか、確かめておくれ」と、頼まれていたからだ。

立ち止まっていた彼女の顔前にいきなり、数人の外国兵が現れた。とっさに後退りし、逃げ出そうとする彼女を、彼らはさっと取り囲んでしまった。光子の表情に恐怖が走る。林檎を抱えて大男たちの壁を突破しようとしても、あっさり出口を塞がれてしまう。兵隊たちは彼女が下げている林檎の籠を指差し、しきりに何か言い続けている。

「その林檎をくれ」

と、言っているようだ。彼らの要求を理解した光子は、4籠とも彼らの腕に押しつけた。

「サンキュー」「サンキュー・ヴェリマッチ」

彼らは礼を繰り返す。そして、各人のポケットから数々の品物を取り出して、彼女の両手に盛った。荒々しく、次々と両手にこぼれんばかりに盛られていくのは、米国製のタバコ、チョコレート、チューインガムなどだ。

何事が起こっているのか訳がわからず、兵隊たちと手の上の品物を交互に見つめている彼女を、兵隊たちは大声で笑って立ち去った。

彼らは早速、竹籠から青い林檎を取り出すと、ズボンの尻に何度かこすりつけて、齧り始めた。

しばらく、彼らの後姿をながめていた光子は、手の上に盛られた珍しい品物を点検した。そこには、石鹸のようなものも混っている。品を目の前にして、光子はしばし考え込んだ。

PX横流しのナイロン靴下

キューさんはこの場面を伝記の冒頭に据えようと考えた時期があったのかもしれない。「チョコレートやガムを求めて外国兵に群がるみすぼらしいなりの少年たち」と、米兵たちが持っていった三戸名産の四籠の林檎を、光子に比べさせている。

「これから、ジャングルのような東京で生きていくことの至難さも自ずと理解できたが、林檎との物々交換で外国兵から得た数々の品物を布袋に詰め込みながら、彼女はひとつの生き方を手の内に入れたような気がしてきた」と書いている。これは光子というより、キューさんが少年時代に見た戦後の点景だったのだろう。

巣鴨の家はもうないから、光子は四谷界隈の知り合いの米屋の家に下宿させてもらい、そこから青山の学校に通った。米屋には95歳のお婆さんと出戻りの娘がいたが、娘は結局、米兵のオンリーになってしまったという。

通学しながらも光子は、ひとたび習い覚えた商魂を忘れない。いつも現金を持ち歩いて、折あらば八戸に送る掘り出し物の古着はないかと目を光らせていた。

貴重品だったのはナイロンの靴下である。

「姉(愛子)がね、進駐軍のPXで恋人のカメラマンのミチオが手に入れた靴下を一ダースくれたの。近所で転売したら顔が知れちゃうでしょ。で、上野の池之端の時計屋で時計を直すついでに『こういうの買わない?』って聞いたのよ。だれもがナイロン靴下を欲しがって飛びついてきた。500、600円で売ったものが、次はもうすぐ1000円で売られてる。闇市で売りさばいたほうが儲かったかもしれないけど、姉にはそんな商売っ気がなかったの」

光子は鵜の目鷹の目で渋谷の雑踏を歩いていて、一軒の古着屋に目をつけた。