闇市のキャットウォーク 森貝光子一代記 【9】

巣鴨の家に焼夷弾の雨、火除けに奮闘

東京・巣鴨の500坪の別宅で森貝一家の半分が暮らし始めたが、すでに海外は戦火で阿鼻叫喚だった。花嫁修業から鹿島守之助の秘書になった光子も、たちまち戦時色に覆われ、空襲で雨あられと焼夷弾が降ってきた。再び三戸に疎開したが、B29やグラマンの編隊が青森の空を縦横に飛んでいた。 =敬称略、一部有料

第Ⅱ部青森の三戸から「東京さ行ぐべ」2

森貝光子の家族は、青森と東京に二つに分かれた。

昭和17年2月、三戸の総檜の家が、隣家の失火で全焼した。光子はすでに東京にいたが、昭和3年生まれで4歳年下の次弟、磐男が雪の三戸の火事を覚えている。

「いやあ、きれいなもんでした。午前2時に『火事だ、火事だ』の声で飛び起きたら、すでに隣家は真っ赤、二階にあがったが、火の粉が舞って着物がくすぶりだす。手のつけようがなかった。1、2キロ先まで火の粉が飛んだというから風も強かったんでしょう」

父栄次郎は、東京の巣鴨3丁目30番地に1万1000円で500坪の大きな屋敷を買った。母にこの別邸を与えると、じぶんは八戸に居を移して、愛人と同棲し始めた。その家には五女の照子と末っ子の久良子が身を寄せたのである。

「第二の故郷」巣鴨の500坪別邸

母は青森を引き払って巣鴨の別邸に入り、光子のほか、姉の愛子と弟の栄一がこの家に入った。大学進学をとうに諦めていた栄一は、八戸商業学校から東京の東洋商業に転校し、愛子と光子はそこから洋裁学校に通ったのである。病平癒、長寿を祈る「とげぬき地蔵」のそばで、二葉亭四迷、岡倉天心などの墓がある染井墓地の近くに家があった。

「もとは画伯がいたお屋敷らしくてね、母屋が11部屋もある広い家でした。敷地のなかに貸家があと2軒あって、ひとつが月18円、もうひとつは23円で他人に貸していたの。その家賃収入が私たちの生計費になったんです。野菜市場(現在の中央卸売市場豊島市場)が近くにあって、まわりは住宅地でしたね。近くに仙台の国会議員のお屋敷があったし、2、3軒隣には盛岡出身の警視庁警部の家もありました」

別居したとはいえ、父もときどき顔を出した。物資がしだいに窮乏していく東京の子どもたちに栄養をつけようと、鶏肉やバターを背負って持ってきてくれたから、戦時下でもまだ贅沢な暮らしが続けられた。だから巣鴨は光子の第二の故郷なのだ。しかし、あれだけ憧れていたのに、光子は東京暮らしに失望していた。

「東北弁の訛り、ズーズー弁がコンプレックスになってね。田舎っぺと思い知った。でも、母は気丈だった。『あんたがやれると思って、やりたいと思って、できると思ったんなら、とにかくやり抜きなさい』と励ましてくれた」

光子は巣鴨から市電に乗り、神保町で乗り換えて青山北町の家政学院に通った。布が不足してきたから、全部和紙で手縫いしながら、変わった衿のつくり方、どうシャーリング(襞)を寄せるかなどを手で習った。

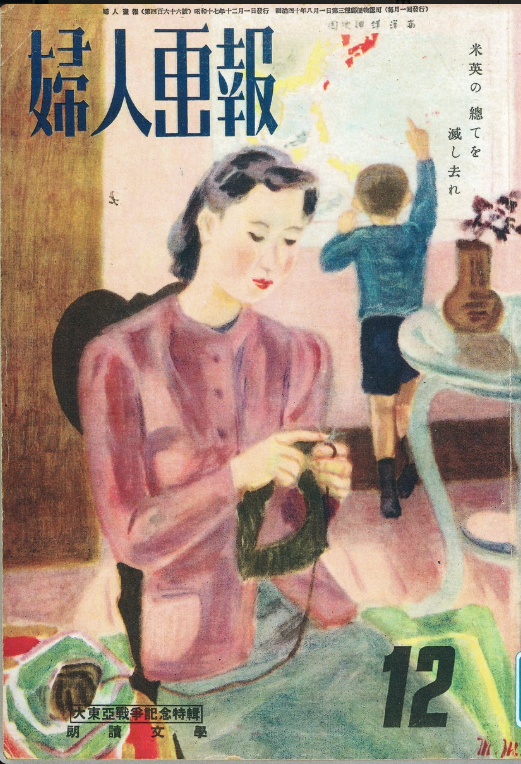

女は手編みに励み、少年は地図をみつめる。

(昭和17年12月号の「婦人画報」の表紙)

教科は裁縫、料理、薙刀、詩吟など、時代を反映して「女の道」の修業が中心になっていた。でも、薙刀を習ったおかげで武術の心得を身につけ、のちに長く弓道をたしなむことになる。それでも「鬼畜米英」と言いながら、裏では洋風のハイカラな暮らしに憧れていた。家政学院の院長、佐藤都代子もアメリカ帰りが売りだったのである。

都代子は明治22年(1889年)に熊本の裕福な木崎家に生まれ、虎ノ門女学館やシンガーミシンの女学院を経て、米国の洋裁学校に留学した。大正2年にはサンフランシスコで裁縫学校を開校、同13年に帰朝して東宮御所近くの青山で学校を始めたのだ。

学校サボって慶應ボーイと遊ぶ

院長は52歳になっていたが、英語がしゃべれる和風の美人だった。動物愛護を名目に犬好きの上流家庭の奥さまを集めては、お茶会を催していた。付属の花嫁学校も、飛ぶ鳥を落とす勢いの軍人に、良家の娘さんをめあわす魂胆だったのだろう。

光子も、都代子が持ち込んだアメリカ流の圧力鍋のクッキングを教えてもらう。戦後、玄米を炊くのに圧力鍋を重宝することになった。キューさんのメモには「コロンビア映画の社長がボーイフレンドだった」という記述があるが、光子は否定した。

「学校に日本語ができる白人の生徒がいて、いつも院長が連れ歩いていたから、そんな噂になったのよ。あの先生はよくない、って生徒には人気がなかった。学校の隣に五代続いた裕福な石屋があって、旦那さんの奥さんが亡くなったのよ。で、院長とお付き合いするようになったんだけど、敵もさるもの、正妻にしてくれない。そんな愚痴を教壇でメソメソこぼすの。そんな大人のゴタゴタを聞いたって、生徒には何の役にも立たないでしょ」

光子は窓から逃げだし、「地球の上に朝が来る」という流行歌を口ずさんだ。

地球の上に朝が来る

その裏側は夜だろう

(Wikipediaより)

昭和15年(1940年)6月から流行した歌である。そのすっとぼけた歌詞をいまも光子は忘れない。芝利英、坊屋三郎、益田喜頓とボードビル・グループ「あきれたぼういず」を組んでいた川田義雄が、新たに「ミルク・ブラザーズ」を結成して歌ったのだが、不景気や戦争の影を感じさせない、洒落た明るさが気にいっていた。

毎日の退屈な講座に飽き足りず、学校はサボりにサボった。ギターを手習いしてみた。医者の息子という慶應ボーイと知り合いになる。この金持ちのドラ息子は仲間とジャズを聴き、ダンスに興じていたが、彼女はその「非国民的行為」がとてつもなく新鮮に見えた。

「田舎出の私にすごく親切で、言葉も丁寧で、びっくりしちゃったの。そのうちに、友だちが私をアカパンと呼びだした。なぜって聞いたら、学校で水泳のときに彼が赤パンツをはいていたからですって。その彼女だからアカパン。でも、恋愛にはまるで晩生だったの。大人になったら、上海あたりに行って『東洋のマタ・ハリ』川島芳子みたいなスパイになりたいと思ってた。まるで夢ですよ。だから、ドイツ映画でもなんでも、とにかく洋画の封切りといったら、学校を放りだして見に行きました。日本の映画なんて見ない。それが芸は身を助くですかねえ、瞼に残っていて後年、アメリカへ行って花が咲いたわけですよ」

欧州ではすでに第二世界大戦が始まっていたが、閉塞感が漂う東北の地から遠く離れて、初めて味わう開放的な気分だった。学生たちも、やがて訪れるであろう悲惨な運命をおぼろげに予感していたに違いない。それだけ精いっぱい遊んで、鬱屈を晴らそうとしていたのだろう。

日に日に戦時色が強まってきた。

「太平洋戦争初期のころ、父は憲兵に散々殴られました。父はクリスチャンですが、立派な愛国者でした。『この戦争で日本は負ける。絶対に戦争なんかするもんじゃない』と言って歩いたんですね。スパイって言われて、父が『なにをどこをスパイしてるって言うんだ。戦争はもうやめろ』と警察に言いに行ったら、非国民と言われて袋叩きですよ」

父が予言したとおり、緒戦の連戦連勝から、やがて戦況が悪化していく。

光子は1年ほどで洋裁学院を卒業したが、昭和18年9月に女子挺身隊が創設されて「家庭の遊休婦人」も徴用されることになった。

幸い、すんでのところで死にかけた肋膜炎の病歴があったから、肺結核を疑われて徴用を免れた。が、近所の盛岡出身の警部のツテを頼って、鹿島組(現鹿島建設)の秘書になる。

鹿島守之助の秘書に〝就職〟

鹿島組の会長は、盛岡出身の鹿島精一だった。

旧南部藩士の葛西晴寧、すえの長男として明治8年(1875年)に生まれている。父が死んで母の実家、出渕家で育てられた。その隣家に鹿島組の鹿島岩蔵が事務所を設けた。「鉄道の鹿島」と言われただけに、東北線工事のために盛岡に来ていた。

この岩蔵に見込まれた精一は、盛岡中学、一高、東京帝大工学部を出て、岩蔵の娘糸子の婿養子になる。精一が組長になるのが明治45年、難工事の丹那トンネルを完成させ、昭和5年に株式会社化するとともに社長に就任した。同13年に社長を守之助に譲って会長に退いている。

「そのころはもう、みんな徴用されて学業どころじゃなくなったの。弟の栄一も18歳だったけど、徴用で中島飛行機(現富士重工業)の武蔵野工場に勤労動員されたんですよ。零式戦闘機(ゼロ戦)の主力メーカーで、軍需産業の柱ですからね。機械の研磨かなんかさせられた。そこで鉄板を腰にぶつけられたの。ただの打ち身だったんだけれど、上野の有名な骨接ぎでカリエスと診断されたから、ギブスをはめられた。そのままギブスで歩けなくなった」

ところが、鹿島組は別天地だった。光子の仕事はポストの郵便物を社長や関係部に届けるくらいで、それでもふつうの大学卒の人よりいい給料をもらえた。

秘書だから、社長の鹿島守之助も身近に見ていた。守之助も養子である。旧姓永富といい、兵庫の揖保郡の没落しかけた旧家の生まれだが、東京帝大法学部を出て外務省に入省した。欧州赴任の船上で精一が会って、その識見に惚れ込んだ。

「いい男前でした。東大を出た学者さんでしたね。社長夫人(のち五代目社長となる)の卯女さんはきれいに着飾っていましたけど、お父さんに似ていた。社長は立派なふくよかな恰幅のいい方で、声がきれいで、若い秘書が5人もいるんですよ。いちばん年長の秘書の方は『肌なめらかに色白くなるレートメリー』で戦前の化粧品業界を二分したレート(平尾賛平商店)創業者のお嬢さんでした。その弟がのちに歌手になって、平尾昌晃と名乗っていましたね」

戦後の1958年に大ヒットした「星は何でも知っている」の平尾昌晃である。慶應義塾高校を中退して、バンドで歌っていたところ、渡辺プロにスカウトされて、ミッキー・カーチス、山下敬二郎とともに「ロカビリー三人男」として日劇ウエスタンカーニバル(1958~1977年)で爆発的人気を博した。

ロカビリーブームが去ってからも、平尾は作曲家として花開き、作詞家の山口洋子と組んで、「よこはま・たそがれ」や「瀬戸の花嫁」などの大ヒット曲を次々と生んでいる。

「とにかく守之助社長についていた秘書はお嬢さんばかり。半年ばかりのお勤めだけど、いい社会勉強になりました。私も母を東京に置いて、青森に帰る気になれなかった。もう日本は滅びると思って、ここで私たちは一緒に死のうと荷物も出さなかったんです。父と別居した母にとっては、こちらこそ家ですからね、今さら巣鴨を捨てて女がいる家に、正妻一家が転がりこむわけにも……。ところが、どんどん空襲が激しくなってくる」

リュック姿で近郊に買いだし

母がご飯をつくってくれた。白米はなかなか手に入らない。麦が入ったり、ダイコンを刻んだり、ジャガイモ刻んだりして、それを握って梅干しを入れて、赤じその葉っぱでくるむ。いよいよ食糧不足になってくると、光子はリュックをかついで満員電車で近郊の農家に買い出しに行った。サツマイモ、ジャガイモ、ニンジン、ダイコン……何でもいい。

(写真集『昭和で最も暗かった9年間』より)

「私はちょっくりおしゃめだから、おかあさんの半襟とか、帯締めだとか、オシメになるような木綿の生地だとかを持ってくの。でも、農家のおばさんは手ごわいのよ。『うちは何もないよ』とはじめはケンもホロロ。『そう言わないで、これ見てくださいな』とちらちらキレを見せて、なんとか食べ物に交換してもらうの。その駆け引きは父譲りなのかしらねえ。手ぶらで帰る人が多いなかで、私だけは背負って立てないほど買いこめたもの」

昭和19年(1944年)11月、武蔵野町(現武蔵野市)の中島飛行機工場に空襲があってから、東京上空にもたびたび爆撃機B29の機影が現れ、空襲警報のサイレンが響きわたるようになった。

翌20年1月、サイパン島のB29発進基地の司令官にカーチス・ルメイ少将が着任すると、それまでの軍事関連施設への精密爆撃から市街地の無差別爆撃に変わった。

鹿島組を辞める気になったのは、巣鴨の家が空襲で被災したからだ。