闇市のキャットウォーク 森貝光子一代記 【8】

おませなお転婆娘に帝都の「後光」

かつて賑やかだった陸奥の三戸の宿、その救世軍のクリスチャンの家に光子は生まれた。商売上手、野性味あふれる父にかわいがられたお転婆娘は、しだいに暗くなる世相のなかで、映画女優がきら星のように輝く帝都、東京への憧れを募らせ、とうとうチャンスをつかむ。 =敬称略、一部有料

第Ⅱ部青森の三戸から「東京さ行ぐべ」1

光子の記憶にある産土は、青森の旧奥州街道(松前道)沿いにあって、のんびりと三味線や俳句に興じる豊かな山あいの城下町、三戸だった。21世紀のいまは、かつての賑わいが跡形もなく、車の往来だけで人通りまばらなシャッター街、いつも微睡んでいるような町となっている。

だが、古代に耳を澄ますと、荒々しい野生馬の蹄の音がとどろきわたる。

ここから馬淵川を三十数キロ下って、八戸から小川原湖の彼方にいたる原野は、古くは糠部郡と呼ばれた。夏は太平洋から冷え冷えとした濃霧が流れてきて、たびたび冷害に襲われる。農地より馬の放し飼いに適していた。現に八戸の南にある古墳群からは、8世紀ころの蝦夷の馬具飾りが出土している。

三戸の「戸」もその牧の名残だった。郡制以前は「四門九戸」という牧を行政単位とする制度が置かれて、近隣に二戸、五戸、六戸、七戸、八戸の地名が散在する。もとは平安京へ遷都した桓武天皇以来、38年間も続いた蝦夷制圧戦の主戦場だった。

弘仁2年(811年)、陸奥出羽按察使、文屋綿麻呂が最終決戦を挑んだのが、陸奥最深部の爾薩体村と幣伊村への侵攻で、前者が今日の二戸から八戸へと続く広域帯だった。財政が窮迫していた嵯峨天皇が許可し、帰順した蝦夷俘囚の精兵を投入して多数の民を殺戮して蝦夷征討に成功する。

これで辺境最前線から晴れて出身地に帰還した、弓射と騎馬に長け武力を持て余す「有閑弓騎」の群れが、桓武平氏の祖、葛原親王を祖とする桓武平氏や、嵯峨天皇の子が臣籍降下した嵯峨源氏などの「勢家」(王臣家)の私兵に召しかかえられ、それが「武士」の起源になった――というのが桃崎有一郎説(『武士の起源を解きあかす』)である。

天長3年(826年)、増えすぎた皇親の処遇のため、対陸奥戦争の後方兵站基地だった上総・常陸・上野の坂東三国で親王を「太守」に任じることになった。葛原親王は次々とその要職を占めたうえ、甲斐の原野「馬相野」を得た。名の通り、馬の生産地である。山梨に巨摩(こま=駒)の地名があるのは大きな牧があったからだ。

こうして「有閑弓騎」と「牧」が結合し、東北から関東にかけて点在する牧をつなぐ東国武家軍団の源泉になった。9世紀に東海道や東山道を荒らした群盗「僦馬の党」や、935~940年に関東八国を制覇して「新皇」と称した桓武平氏の平将門の乱も、正体は武人と牧の結合体にあり、それが中世武士団の原型だったという。

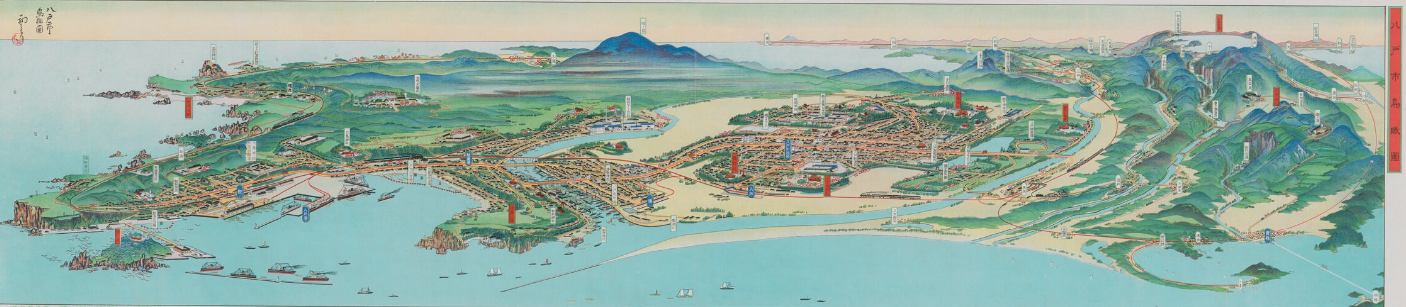

(もりおか歴史文化館所蔵)

南部氏も甲斐波木井郷の南部牧から出た一族である。陸奥に進出するのは12世紀後半、源頼朝の奥州藤原氏征伐のころだ。〝馬飼い〟として牧の経営に携わり同時に武士でもあった南部氏は、甲斐と糠部に並立した。そして戦国時代末期の16世紀、平野部を睥睨する山間の三戸に、24代の南部晴政が城を築き、盛岡藩20万石の北の守りを固めたのである。

その城跡の城山公園の裾に、光子が育った三戸の八日町の家があった。父、栄次郎も豪放磊落な人柄で、徒手空拳からのしあがったその人生は、奔放な野生馬を髣髴とさせる。

彼はもともと三戸よりもっと山里の貧しい家の出だった。

「ニンニクで有名な田子というところが南のほうにあるでしょ。祖父(菊次郎)はね、その近くの農家だったのよ。日清、日露戦争に二度出征したの。東北の人間は寒さに強いからって、歩兵で連れられていった。そしたら、勝った勝ったでアル中になって帰ってきたわけですよ。勢いに乗って『金鵄勲章を請願しに東京さ行ぐべ、行ぐべ』という話になり、運動のリーダーにかつぎあげられた。みんな旅費がないというので、祖父が田畑を売って工面してやったんです。結局、勲章はもらえず、誰も金を返さない。借用証書の山が残ったそうよ」

そこで、ジャガイモやリンゴをかついで町へ売りに行き、帰りに頼まれものを山里に運ぶ便利屋になる。むかしの「僦馬」(荷駄を運ぶ馬)とそう変わらない。

明治27年(1894年)5月25日生まれの栄次郎は、日露戦争のころ尋常小学校4年生で、田舎の子の就学はたいがいそこまで。10歳ですぐ親を手伝いだした。

「ところがねえ、お金がちょっとでも入ると、どんべ(どぶろく)を呑んで仲間と博打になる。いっぱしの顔して年端のいかない栄次郎も加わったけど、空しいなあと思ったんですって。学問がないから字は下手だけど、計算はできて暗記力もある。ある日、『信じるものはだれもが救われる、それ、みな信ぜよ、信ぜよ』って救世軍が来たの。うちの父は田んぼでおしっこしていて、ふと天から神の声がした。『栄次郎、おまえは博打で身を持ち崩すような男ではない、信仰に入れ』。そこで、行ったこともない救世軍の教会をのぞいたら、煌々と電灯がついていて、田舎の汚い男の子なのに丁重に『こっちへきて座りなさい』って手招きされた。それに感動して、教会へ何回か通っているうちに信者になったのよ」

えっ、クリスチャン?それも10歳そこそこで。

「うちの父は、とても華やかでにぎやかな人でね。お魚が好きで包丁の手がいいんですよ、お刺身をつくってあげるの。魚屋さんからとってきて、売ってすぐお金になるから、栄次郎、栄次郎ってひっぱりだこでした。どこでもみんなに『話コ聞かせて』って囲まれたの。どこからそんな話コ持ってくるのか、いろいろしゃべっては喜ばれていました。だから、みんなを教会に集められたって聞きましたよ」

父の話になると、光子も東北弁の地が出てくる。

二男六女の子だくさんの家

光子の母、タケは三戸の郊外、大向にあった留目という豪農の娘だった。松次郎、竹、梅、藤と植物の名ばかりの兄妹四人。なぜか兄は谷内という姓を名乗っている。谷内という地名は津南や秋田にもあり、沢という意味のアイヌ語の「ナイ」が由来だろう。

タケは八戸の名家に奉公に出ていた。お城にゆかりのある家で家事見習い、当時よくあった花嫁修業である。ところが、敬虔なクリスチャン青年で同い年の栄次郎と出逢って、熱烈な恋に落ちた。教会で結婚式を挙げた初めてのカップルとなる。

次々に子が生れた。最初は「いざ栄え、生めよ、増やせよ」にちなんで栄子、次は「すべて愛なり」で愛子、次は「信じる者は救われん」で信子。信子は3歳で赤痢に罹って夭折する。そこに生まれたのが「世界は暗闇だった、光を与えよ」で光子と名づけた。光子のあとは栄一、磐男、照子、久良子の計二男六女である。

裸一貫だった栄次郎には時代の追い風が吹く。列強へ歩み出した日本は、第一次大戦の軍需景気に沸き、彼も繭の相場で大もうけしたのだ。

「そのころは繭を飼うのがはやった時代で、大きい家がなければ繭は飼えないし、お金がなければ飼えないわけですね。繭をいっぱい家の中に飼って、春になったら蛾になってしまう。そうすると、繭も悪くなるし、そんなことで相場があることを初めて知ったんです。その相場にうまく乗って、八日町の家を買いました。コンクリートの土蔵と檜造りの母屋のある大きい酒屋さんが、どういうわけかつぶれて、お金欲しさに出ていた売り物ですけど」

八日町は毎月8日に市が立つ三戸の銀座通り。そこに「森貝殖産洋行」の看板を掲げると、旦那衆が山を売りたいとか、飲食店を買いたいなどと、不動産の仕事が次々に舞い込むようになった。決めるとなったら、栄次郎が出ていく。登記などは東京大学を出た八戸出身の番頭に任せた。「学問がなくたって、学問のある人を雇えばいい」が口癖だった。

やがて金やダイヤモンドなど貴金属の売買や仲介も手がけるようになった。雛人形を大量に仕入れて、貨車で北海道まで売りに行ったこともある。

「青森の田舎じゃ、東京みたいに雛祭りをする家はなかったのよ。それでお雛さまを東京からどーんと買ってきて、大きい家を借りてお雛さまを飾って売るんです。結構いい値段でね。田舎には華やかなものがないし、おカネがあっても貯めるだけ。そんな家に『娘が生れた』と聞くと、父が上手に宣伝してねえ。いいお嫁入り先が見つかるとか、幸福に育つとか、口車に乗せて売ったんです。ずいぶんと儲かりました。あるときは函館まで5日間出張してお雛さまの大セール。昔はそんなのを売るのが初めてだったんですね」

やがて森貝殖産洋行は八戸にも店を出した。栄次郎は三戸との往復に、二等車(いまのグリーン車)の定期を買う身分になった。東京の大相撲見物に行こうかと、地元の旦那衆を招待して、夜行列車に乗って一週間も遊んでくる気前のよさである。

骨董にも熱をあげた。しょっちゅう骨董屋に出入りして「あっ、これはいい品だ」と家に持ちこんでくる。妻のタケに「こんなもの、二束三文じゃないの」と叱られていた。タケも富農の出だけに、美術品や骨董には目が肥えていたのである。

とうとう栄次郎は、自ら骨董屋まで出した。光子の記憶では、骨董屋とは名ばかり、なんでも売り買いする古道具屋だったという。やがて川柳のクラブをつくって毎日通いだす。その新しがりは、青森生まれの寺山修司や、岩手出身の石川啄木のような、泥のにおいのするモダニズムだったのだろう。

商魂が逞しいだけではなかった。何度も飢饉を目の当たりにしたので、貧しい人には惜しまず恵み、多少だまされても意に介さなかった。敬虔なクリスチャンだけに、人の紹介や信用を大切にする。「十の利益が出たら、うち三分は相手に返すものだ」と後年、娘たちに教えている。モノも値切らない。「時間が無駄だ。そのあいだに何かできるんだから、正札どおりでいい」と割り切っていた。

関東大震災の翌年生まれ

光子が生まれたのは、大正13年(1924年)6月9日。8月に生まれるはずが、2カ月早くなった。すぐ上の姉、信子を亡くしたので三女である。

未曽有の経済危機の時代だった。東京は1923年に関東大震災に見舞われ、八戸では翌年5月に大火が発生、中心街が焼け野原になった。震災手形割引の余燼がくすぶり、1927年3月、片岡直温蔵相の国会答弁で東京渡辺銀行が破綻、金融恐慌がたちまち全国に広がった。昭和金融恐慌である。東北でも銀行に「取り付け」の群集が押し寄せ、長蛇の列ができた。その光景は幼かった光子の目にも焼きついている。