闇市のキャットウォーク 森貝光子一代記 【1】

「沖縄人」を演じたマーロン・ブランド

戦後のファッションモデル第一世代の森貝光子が、令和7年2月12日に亡くなった。ちょうど昭和100年、彼女も100歳だった。生前、ほぼ1年がかりで聞いた彼女の一代記から浮かぶのは、焼け跡闇市から起ちあがった逞しい女たちの数奇な運命である。国破れて女あり、そのキャットウォークが眩しい。これは連載予告編のプロローグである。=敬称略、無料公開。

プロローグ

スタートは十六年前になる。二〇〇九年六月五日、キューさんが荼毘に付されてからだ。祭壇もなければ読経も焼香もない。むろん、無宗教のお別れの会のようなBGMもなかった。故人の遺志である。

火葬場は東京の下町、町屋だった。京成上野線の高架に沿ってすぐ、と聞いていたのに、閑散とした街路で道に迷い、いっこうにそれらしき建物が見えない。

(キューさんらしいな。死んでもなかなか追いつけない)

日本経済新聞の入社同期だったが、途中入社組のキューさんのほうが、大卒新人の私より六歳年上だった。彼には週刊誌で記者経験があり、知識も取材も文章力も天と地ほどの差があった。見知らぬ人に会うのさえ、内心怖気づく駆け出し記者には、奇蹟の人に見えた。

酒も強かった。故田中小実昌とのサヤ当てなど、ゴールデン街の武勇伝も数々あり、六本木、半蔵門、赤坂、新宿……あちこちの飲み屋に連れていかれ、すぐ酔っぱらって舟を漕ぐ下戸を相手に、お酒の師匠役を務めてくれた。

彼の訃報を聞いたのはつい二日前だ。携帯の留守電に、子息の緊張した声が残っていた。

「父が未明に亡くなりました」

書棚を探した。彼が一九九〇年に日経BP社で創刊したムック「Forty Love(40/0)」を抜きだす。

茫然と眺めた。

「安吾が来た」――その号は坂口安吾特集だった。実は私も寄稿している。アイルランドの歌手エンヤの長時間インタビューだった。よく載せてくれたものだ。もちろん、十八年後の紅白歌合戦に、彼女が出演することなど想像すらしていない。

私は『美の回廊』の取材で、エンヤにダブリンでインタビューした。彼女がラテン語で歌った曲、Cursum Perficioの由来を尋ねている。エンヤはよどみなく答えた。

マリリン・モンローの生涯を描いたドキュメンタリー番組を、たまたまテレビで目にしたの。最後の家、彼女の遺体が運びだされた白い瀟洒な邸宅のドアステップに、そんな銘があって、画面をちらとよぎったからよ、と。

意味は――「旅は終わる」。歌はそのリフレーンを十度反復してから、こう歌っていた。

Verbum sapienti 知恵のことばは

quo plus habent, 知れば知るほど

eo plus cupiunt. もっと欲しくなる

Post nubila, Phoebus. 雲のあとに太陽が

Eternum. 永遠に輝く

キューさんが逝く前日、奥さんの美津江さんから連絡があった。転移したガンが手に負えなくなり、強い麻酔で昏睡状態になったという。病室の彼は、かすかに鼾をかいていた。ごま塩の髭と黄疸の頬。虚ろな目を天井にむけて、すこし開けている。

「アージ、聞こえてる?聞こえてるよね。お見舞いに来てくれたよ」

彼女が呼びならわしている「主」の略称の「アージ」で呼びかけていた。

足をさすり、手を握りながら、私は言った。「意識はなくたって、耳は最後まで聞こえるっていうからね。僕らの会話は聞こえてるよ、きっと」

ただ黙しているだけ。そう信じたかった。

病室の北向きの窓から、彼のマンションのある本郷あたりの曇り空が見える。彼は書きかけの本を、最後まで完成しようとしていた。ほら、そこに、と奥さんが指さす先に、黄ばんだ原稿用紙の束と、資料を詰め込んだ紙袋が、ぽつんと置いてあった。

紙ナクバ、空ニモ書カン。

余命なくば、どう書くのか。彼はもう筆をとれない。昏睡の彼方にあって、その脳内の夢はもはや誰にも追えない。

町屋でも、それが頭を離れなかった。火葬に立ち合ったのはほんの数人で、見知った顔がちらほら。故人は誰にも憐愍を乞わずに去った。弔いなんて要らない、と。

「人間、死ねば死に切りさ」

それが口グセだった。車イスを転がし、酸素ボンベを引きずり、食事が喉を通らず、リンゲルだけでながらえていても、今日と同じ明日があることを疑わなかった。死は向こうから来るもので、ジタバタするもんじゃない、死ねば死にきり……。吉本隆明を信じた世代にふさわしく、ひっそりと旅を終えた。

だしぬけに、頭のなかに音楽が鳴り響いた。

Lacrimosa 涙の日

Lacrimosa dies illa, その日は涙の日

Qua resurget ex favilla, 灰からよみがえる

空耳だ。その旋律は周りには聞こえない。だが、哀悼とは、それ自体が音楽ではないか。

このメロディーは誰でも知っている。モーツァルトの絶筆「レクイエム」(K.626)の第八曲、「涙の日」(ラクリモーザ)である。

その瞬間、心に決めた。

未完の「涙の日」

紙袋に入っていたのは未完の伝記だった。

(おいおい、どうするんだよ)

ざっと見て途方に暮れた。書き出ししかない。あとはばらばらの断片。まだスケッチ、いや、ほんのとっかかりだ。シノプシスもなく、後半は関連年表だけだった。

原作を尊重して補注を添えるくらいで、とも思ったが、とても足りない。灰から不死鳥をよみがえらす、きっとそれくらいの膂力が要る。

(奥さんには、安請け合いしたけど……)

「涙の日」と同じだ。モーツァルトの弟子、ジュスマイアーの気持ちがよくわかる。

一七九一年十二月五日、急逝した師の枕元に、最後に受注したレクイエムの未完の楽譜が残っていた。完成させて注文主から作曲代の残金を頂戴しようと、未亡人コンスタンツェがこの凡庸な弟子に頼みこんだ。が、「涙の日」は八小節で途絶している。さて、どうつづけるか、と鵞ペンをとったとき、ジュスマイアーは天を仰いで長嘆息したはずだ。

しかも、キューさんの伝記の主人公はご存命らしい。

人生の劇場はまだ幕があいているのに、座付き作者のほうがひと足先におさらばか。『テンペスト』の終幕みたいだ。筋立てなしのアドリブ芝居、伝記の主役だけがぽつんとひとり舞台で待っている。

もともとはファッションモデルだった。戦後日本のファッションモデルの、それも第一世代――ひと握りの生き残りだという。

戦前、ファッションモデルは専業でなかった。女優や歌手の副業だった。八月十五日に玉音放送が流れ、眩しい夏空とともに「欲しがりません、勝つまでは」のモンペと防空頭巾から解放された庶民の女性たち。焼け跡闇市で「古着の出物はないか」と鵜の目鷹の目で漁って、お手製で仕立て直したスカートとブラウスも、染め直した毛糸で編んだセーターも、さながら妖精の金粉でよみがえったカボチャの馬車のプリンセスだった。

焼け残ったホールの板敷きの舞台を、素人モデルが闊歩しだす。キャリアも縁故もなくたって、美貌とスタイルひとつで、露台の花道をしゃなりしゃなりと歩くキャットウォークの女神になれた。生前のキューさんは、目を輝かせて「アプレゲール(戦後)さ、焼け跡に降臨したんだよ」と言っていた。

(どうする?一から書く?)

逡巡した。じぶんの作品ではない。彼になりすますのか。

キューさんが閑暇を盗んで国会図書館に通い、渉猟していたのは知っている。でも、まるで隠居した暇な素人の歴史マニアみたいで、あらゆる資料を発掘してやまないプロの執念がなんだか稀薄に思えた。

(仕方がないか。酸素ボンベをひいてちゃ、五体がままならない。でも、むかしはよく、記事の詰めが甘い、ってドつかれたっけ)

ないものねだりだろうか。私もいい年になった。まだ切った張ったをやめないせいで、修羅場が習い性になり、知らぬまに彼を追い越してしまったのだろうか。

(パンドラの箱をあけていいのかな)

組織をぶっ壊すこと、一撃で人を倒すこと、それはよくできた棋譜に似ている。ひとつのミスも犯せない。周到に穴を掘り、逃げ場を塞ぎ、勢子や猟犬に追わせて、物陰で待ち伏せる。その狩りの手法を、この私人に使えというのか。でも、道具が足りない。猟銃がない。弓矢も山刀もない。このチャチな虫とり網ひとつで、何を追いかけるのか。

朧な八ミリの人影

八ミリのフィルムが十本ほどあった。

錆の浮いた淡い青の金属缶に、巻いたフィルムが収められていて、WHITESTONE CAMERAと刻印してあった。たぶん、日本製ではない。一九五〇年代、まだアメリカ人の観光客しか、八ミリカメラを持てなかったころのものだ。

金属缶は開けた形跡がなかった。逝ったキューさんも、この映像は見ていないのだ。書きかけた伝記は、文献と聞き取りだけで、映像は埒外だったのだろう。

なにが映っているんだろう。もちろん、映写機なんて手もとにはない。七〇年代には、新しもの好きで子煩悩な家庭に「スーパー8」が広まったが、ブームはほんのつかのま、たちまちビデオカメラに席捲された。そのビデオすら、最近はカセットの再生装置を見かけない。駅前のフォトショップに相談したら、数万円かければDVD化できるという。

しかたがない。二週間余で引き取りに来い、と言われた。

パソコンで再生した。保存が悪かったせいか、終始、縦に青い筋が入り、ちらちら揺れている。焦点の甘いぼやけた人影。カラーだが、いかにも素人の撮影だ。

が、ありきたりの家庭の情景ではない。

(これか!)

芝居の映像だった。巨大なテントの劇場らしい。黒山の観客のまんなかに、サーカスのように舞台が設けられ、茅葺きの苫屋らしき大道具の前で、男女が言葉をかわしている。男は米軍の将校の服、女は和服を着ている。

八ミリは無音だから台詞はわからない。でも、残された資料に芝居の題名があった。

『八月十五夜の茶屋』

調べてみた。終戦直後の沖縄を舞台にしたドタバタ喜劇らしい。舞台のほうが先で、ブロードウエーで大ヒットし、ロンドン、パリなど海外でも上演された。その人気にあやかって一九五六年にMGMが映画化したが、いまの日本ではビデオすら入手がままならない。で、リージョナルコードのない英語版VHSの中古品を、アマゾンで購入してみた。

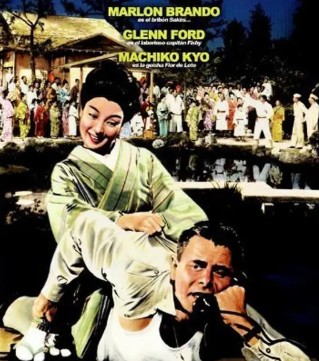

日米合作の「テクニカラー総天然色」映画だった。『ゴッドファーザー』(一九七二年)のドンを演じたマーロン・ブランドが、まだ若手だったころに狂言回しの沖縄人通訳を演じ、わざわざ出っ歯をはめて、吊り目のメークに黄のドーランを塗って出演している。

米軍将校を演じるのはグレン・フォード。『暴力教室』(一九五五年)では教師役だった端正な顔の俳優である。芸者役にはなんと京マチ子。すでに『羅生門』(一九五〇年)や『地獄門』(一九五三年)、『雨月物語』(同)で国際的に知られていたが、この映画で見せた斬新な踊りで、ゴールデン・グローブ賞の主演女優賞候補になったという。

しかし、あのブランドが出っ歯?いかにもゲテモノ風だ。素っ頓狂でお人よしの現地人の描き方は、現実の沖縄人の神経を逆なでにしたのではないか。

でも、八ミリに映っている男女は彼らではない。テントの舞台も、明らかにニューヨークの劇場ではなかった。これはどこで、いったい誰が演じたのか。

糸口は原作の脚本にある。映画版と見比べれば、八ミリに映っていた場面が特定でき、無音のせりふだって再現できるだろう。

沖縄人通訳忙しいっすか、ボス。

米軍将校(振り返りもせず)ああ、だが、何だ?

沖縄人通訳須又さんがプレゼントを置いてきましたぜ、ボス

米軍将校棚のうえに置いといてくれ、邪魔にならんところに。

沖縄人通訳(ちらと後ろに目をやって)できませんよ、プレゼントが怒っちまう。

米軍将校(振り返って)プレゼントがどうなるって?サキニ。

沖縄人通訳(外に手招きする。笑みを浮かべて芸者が入ってきて、お辞儀する)ほら、おでましですぜ。

米軍将校(起ちあがって)だれだ?

沖縄人通訳お礼のしるしでさ。

米軍将校なにをたわけたことを。

沖縄人通訳須又さんがプレゼントしたんですよ。

米軍将校ちょっと待て。冗談じゃない。生身の人間をプレゼントするなんて。受け取れっこない。

沖縄人通訳いやあ、生身の人間を贈られるなんて、こりゃ冥加なことですぜ。こちら、蓮の花さん。一流の芸者で。(女のほうを向いて)アメリカサンノフィズビー大尉。

芸者(嬉しそうに微笑んで)アラ、イイ男前ネ!ワタシ、好キダワ。

沖縄人通訳ハンサムな大尉のものになって、えらく嬉しいと言ってます。せいぜいお世話に励みます、とさ。

米軍将校俺の世話なんて結構だ。須又さんに言って聞かせろ。このプレゼントはお返しするとな。

沖縄人通訳そんな無茶な、ボス。須又さんはプレゼントを置いてったんですぜ。今はもう、従兄弟に会いに山に出かけちまった。サヨナラと言ってね、トビキ村でのご成功を祈りますってさ。

芸者ワタシ、ココニ住ムンデショ?

沖縄人通訳どこに住まわせたいのか、って聞いてますぜ、ボス。

米軍将校彼女に言え。どこに住もうが、俺の知ったことか。が、ここには住めんぞ。

沖縄人通訳(ぎょっとして)じゃ、どこに行くんで?彼女は帰る家がないんですよ。須又さんもとうにいないし。

「押しかけ女房」ならぬ、「押しかけ妾」というところか。

プロットをかいつまんで言うと、占領下に入った沖縄の架空の村、トビキに派遣された米軍下級将校が、村人を集めて民主化しようとしている。琉球処分以来、日本の圧政下にあった貧しい村人たちは、新しい支配者に貢物を捧げることしか知らない。全島が焦土と化した直後だけに、持ち寄ったのはコオロギの竹籠や箸や下駄……と粗品ばかり。が、村人のひとり(須又)は、囲っていた妾の芸者をプレゼントに連れてくる。

善意のしるしに須又なる艶福家が、女をさしだすという「蛮習」と、平等と自己決断を尊重するデモクラシーの対比。そのカルチャー・ギャップに放りこまれたドジな将校の行き違いが、この抱腹絶倒の喜劇の骨格をなしている。

原文は英語と日本語の台詞が飛びかうバイリンガル脚本(カタカナ部分はローマ字表記の日本語)で、英語しか知らない観客も、日本語を知る観客も、沖縄人通訳サキニがいいかげんに意訳したり、わざと間引いたりしているのがわかって、笑える仕掛けだ。

米軍の沖縄統治が机上の空論どおりにいかなかったことを風刺しているのだが、観客にはそんな底意はどうでもよかった。生真面目で不器用な善意の米軍将校が、貢がれた芸者にあたふたする場面に、東洋のエロチシズムを感じたのだろう。「スマタ」だって、もちろん漢字ではない。「住田」か「澄田」?ほんとは江戸時代の「調子っぱずれ」の意味か、それとも色街の隠語「素股」か、由来はわかりゃしない。

(だけど、この芸者像、あまりにステロタイプだな)

岩下尚史の『芸者論』によれば、吉原では本来、性を提供する遊女と芸者は違っていたという。芸者はもともと男であり、花魁たちの宴席で芸を見せる脇役にすぎなかった。女の芸者はあとで生まれた(男芸者は太鼓持ちに転じた)が、遊女たちの領分を侵害しないよう、着物も地味なものしか許されなかった。

「見板創始の際に決められた吉原芸者の容儀は、おそらく男装に近い気分が感じられたに違いなく、客の誘惑を拒否するという表象の形であったように思われます」

岩下が言うように本来は禁欲的だったのが、明治以降は遊女が廃れたために境目が薄れた。サキニも岩下と同じく、芸者は売春とは違う、と強調する。が、この米軍将校が蓮の花を遠ざけるのは、所詮は「春を鬻ぐ女」と本人も観客も思っているからだろう。そこにくすぐりが生まれるのだ。

サキニ(沖縄人通訳)恥を知らねえといけないんですかい、ボス。

フィズビー(米軍将校)たしかに、われわれのあいだには、相容れない根本的な違いがある。わが国にも売春がないとは言わない。しかしだな、組合とか花代とか上納金なんか、ぜったいないぞ!

サキニでも、芸者は娼婦じゃないっすよ、ボス。

フィズビーすくなくとも、わが国には慎みがある。……芸者は娼婦ではないだと?そりゃどういう意味だ。誰だって、何をするかは知っている。

サキニんなら、みんな誤解してるんだ!

フィズビーほほう、じゃ、どうやって儲ける?

サキニ根本的な違いは説明が難しいっすねえ。貧乏人はお金持ちの気分を味わいたい。金持ちは賢くなってみたい。悲しむ人はハッピーになりたい。そういう連中はみんな芸者ハウスへ行って、悩みを打ち明ける。芸者はしとやかに耳を傾けて、「あ~ら、あんまりなことねえ」と言うんでさ。彼女、とっても愛らしい。お茶をたて、歌いながら舞う。やがて悩みごとは雲散霧消。それって、なかなかのこっちゃないですか。ボス。

この喜劇でピューリッツアー賞やトニー賞を受賞した脚本家ジョン・パトリックは、たぶん、岡倉天心の『茶の本』を読んでいたのかもしれない。

「われわれはこの大荒廃を繕うためにふたたび女媧を必要としている。アバターの出現を待っている。その間に、一服のお茶をすすろうではないか。午後の陽光は竹林を照らし、泉はよろこびに泡立ち、松籟はわが茶釜にきこえる。はかないことを夢み、美しくおろかしいことへの想いに耽ろうではないか」(『茶の本』桶谷秀昭訳)

女媧とは、黄帝と祝融の戦いで壊れた天蓋を修復した中国古代神の名である。サキニのさかしげな台詞には、かすかに茶釜の残響が聞こえる。ただ、パトリックの成功は、おそらくそうした神話的な寓意にはない。沖縄人通訳のサキニという、この道化役の創造にあったろう。

サキニなんて名は、沖縄にはありえない。たぶん意識しての創作だろう。「お先に」After youというへりくだりの挨拶から摘みとったのかもしれない。現に素早い場面転換にパネルを使い、サキニは八面六臂で自在に出没する。いでたちは「ズートスーツ」と呼ばれる扮装だが、麦藁帽に穴だらけの半ズボンと、だぶだぶの碁盤縞、ハッピ風の粗末な上衣である。漫画『ワンピース』のルフィのいでたちだが、その小才のきいたセリフといい、彼の無境界性やその狡さと茶目っ気といい、演出ノートには「東洋のサンチョ・パンサ」とあるが、『夏の夜の夢』のパックにも似て、オリエンタル幻想をあおる変幻自在の不可解さに満ちている。

ミュージカル『ミス・サイゴン』のダブルの女衒である「エンジニア」も、サキニが先輩だったのではないか。マーロン・ブランドがイエローフェースにしてまで、このアルルカンを演じた野心はよくわかる気がする。

USアーミー対ゲイシャ・ガール

八ミリに戻ろう。もちろん脚本家は、将校(フィズビー大尉)が芸者に服を脱がされるあやうい場面もサービスする。USアーミー対ゲイシャ・ガール。これが劇中でもっとも笑いを誘うシーンだった。

蓮の花(芸者)(フィズビーに近寄って、まじまじとみつめる)オ着物ト、オ草履、持ッテキマショウカ。

サキニ旦那にサンダルとキモノを着せてあげたいんだそうです。彼女は人を喜ばせるよう教えこまれているんですよ、ボス。

フィズビー何をするよう教えこまれているかくらい、わかってるぞ。だから、通訳してもらわんでいい。(再び机の前に座る)サキニ……小屋からおれの備品を出して、ここに持ってきてくれ。彼女を小屋住まいにして、監視できるようにしろ。

サキニそりゃあんまりデモクラシーじゃないな、ボス。あんたを心地よくしてあげられないと、彼女のメンツがつぶれちまう。あたしゃ駄目な芸者と、じぶんを責めますぜ。

フィズビー彼女に言え……本官にもメンツがある……な、この東洋式のイチャイチャなんか、さっさと忘れてしまえばいいんだ。

サキニアンタ、要ラントサ。

蓮の花(彼を追い払って)アラ、何言ッテンノヨ。今サラ、行ケッタッテ、行カレナイデショ。

フィズビーおい、何て言ってるんだ。

サキニおいらに席を外せ、爺っさまのとこ行ってろ、ちゅうだよ……彼女は一流の芸者だから……手管はなかなか。じゃ、お休みなせえまし、ボス。

――二人だけになってフィズビーが蓮の花をにらみつけていると、停電で舞台が暗転し、舞台の端に上官(パーディー大佐)が浮かぶ。

――蓮の花はフィズビーの備品からバスローブをひっぱりだして、彼に着せようとする。

フィズビーそりゃ、キモノじゃない……バスローブだ。そいつを着たいんじゃない。

蓮の花(手をのばして、彼のボタンを外そうとする)サア、静カニシマショウネ。

フィズビー駄目だ、そいつは規則違反だ。(電話が鳴る。蓮の花からバスローブを取り上げて尻のしたに敷く。それから電話をとる)ハロー!

上官のパーディー大佐だった。国防総省(ペンタゴン)と同じ五角形の小学校建設の進捗状況を確かめる電話だが、フィズビーはぎょっとして、大佐がその場に現れたように、思わず蓮の花を背に隠す。

蓮の花は構わず、下駄を履かせようと、いそいそとフィズビーの靴を脱がせ、靴下をひっぱがす。バスローブを取りもどすや、それを着せようと、フィズビーのシャツのボタンを外し、裾をもちあげ、頭越しにひっぱり、腕を抜こうとする。フィズビーは電話のむこうの上官の手前をつくろって懸命に抵抗するが、気もそぞろの電話はトンチンカンになるばかりだ。不意に舞台袖にサキニがあらわれて、第一幕のしめくくりの口上となる。

サキニ慎み深くここでしばし休憩、一息ついて花茶を一杯召しあがれ。

そして、キューさんが伝記を書こうとしていた女性こそ、かつてアメリカでこの『茶屋』の芸者役、蓮の花(Lotus Blossom)を演じたひとだった。

戦死者19万人の現実

これってどう見ればいいのだろう。

ジョン・ダウアーの『敗北を抱きしめて』に憤る民族ナショナリストのように、敗戦国日本の屈辱に身をふるわせればいいのか。それとも、「どうせ喜劇は喜劇」と、終戦直後のアメリカの鷹揚さと、旺盛な諧謔(ユーモア)精神を称賛すればいいのか。

現実の沖縄がこうであったはずはない。

だいいち、沖縄に東京のような「芸者」はいなかった。那覇の辻町には、十六世紀の尚真王の時代から三千人の美妓を抱える遊郭があり、その芸妓は「尾類」と呼ばれたが、歴とした遊女である。あでやかな紅型の衣裳の琉舞や「谷茶前」などの雑踊、男との掛け合い歌「ナークニー」や、琴をまじえた「大節」など三線(蛇皮線)の芸を仕込まれていたが、掟に縛られた廓の女であることに変わりはない。

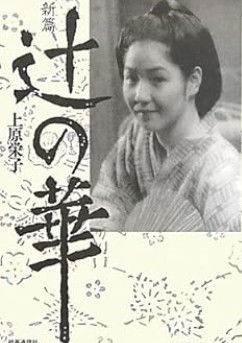

のちに蓮の花のモデルと言われた上原栄子は、尾類たち自身が営んだユニークな「花ぬ台」辻遊郭をこう描いている。

実に四百余年もの長い間、女の力のみで築かれた世にも珍しい花園でした。特筆すべきは、約三百軒もあるといわれた妓楼のどこにも、女たちを支配する男性が一人もいなかった、まったくの女護ヶ島だったということです。〔中略〕辻の各楼は、抱親と呼ばれる二~五人くらいの芸妓を抱えた営業主の集まりによって経営されていました。その抱親の中から選ばれたお年寄り、中元老、大元老が辻全体の運営にあたるのです。抱親とは〝詰尾類〟という、一人の旦那様だけを守る女でした。(『辻の華』)

その発祥は、アダシタリー(遊女)を使って、唐や大和の支配者たちを色で骨抜きにしようとした、琉球王府の国策の遊里だったという。

一九四四年十月十日に始まる空襲によって、この辻遊郭は焼亡した。尾類たちは従軍看護婦に転用されるが、翌年三月から全島を焦土と化す米太平洋艦隊の艦砲射撃が始まった。宜野湾に米艦船千五百隻が集結、米兵一万六千人が上陸を開始したのは四月一日である。

それから三カ月弱、総兵力五十四万人の米軍に対し、牛島満陸軍中将と大田実海軍少将の沖縄守備隊十万人の凄惨な「郷土防衛」戦が行われ、六月二十三日に牛島司令官が摩文仁で自決して組織的な抵抗はやんだ。上原も次々と妓供(こども)が被弾して死んでいくなかを、守備隊に同行して壕から壕へ逃げまどい、砲弾の飛び交う喜屋武岬においつめられて、辻遊郭開祖の墓のほうに手をあわせた。

上原栄子の『辻の華』(時事通信社)

「このウークサ(大戦)を生き残り、我が生を得たならば、必ず今一度辻に帰ってあの遊郭を再建します」

一時は自決しようと手榴弾まで握りしめたが、ついに米兵の手に落ちた上原は、三万人余の捕虜住民とともに、沖縄本島中部のくびれたあたりにある石川村の収容所に入れられた。そこで見たのは「サキニ」の原型だった。

生き延びてきた捕虜住民たちは、背中とお尻にPW(戦争捕虜)との黒いハンコが押された米軍支給の青い服を着て、これまた自分の足の二倍ほどもある米軍支給のドタ靴を引きずって歩いていました。デモクラシーの世の中とは面白いもので、のっぽのアメリカ人とちんちくりんの沖縄人。電信柱と郵便ポストが同じ寸法の服を着るということ自体無理です。アメリカ人のズボンの長さは沖縄人の背丈と同じくらいで、胴の方は縦横ダブダブ。首をだしたら手が出ず、ハサミがないので歯でビリッと引き裂き、やっと手足を出します。身動きならぬ捕虜生活そのままの、亀のような人間のでき上がりです。(『辻の華』)

落差はあまりにも大きい。民間人十万人余を巻き添えに戦死者は十九万人。終戦後も餓死や病死で数万人を失った阿鼻叫喚に、ひとことも言及しないこのコメディーの世界は、戦後日本にとってあまりに現実離れしていた。

だが、上原は辻遊郭再建の誓いを忘れなかった。(続く)■