第16回

ENEOSが音楽賞など打ち切りの決断

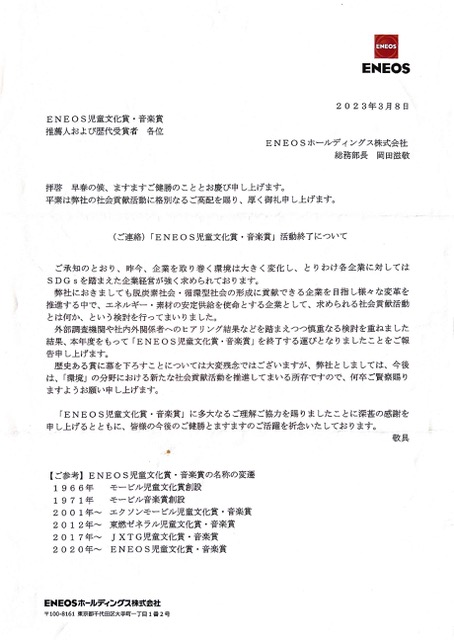

日本の会計年度でいえば令和4年度の決算期末に当たる2023年3月、ENEOSホールディングス株式会社の総務部長名でA4紙1枚片面の手紙、「『ENEOS児童文化賞・音楽賞』活動終了について」が唐突に届いた。

宛名は「ENEOS児童文化賞・音楽賞推薦人および歴代受賞者各位」。

私は長年、音楽賞の推薦人を務め、受賞者の取材にも当たった。審査は推薦人から上がってきた候補者リストを選考委員が議論し、受賞者を決める方式。宛名から選考委員が抜けているのは、活動終了の相談にかかわった結果だと推測できても、一介の推薦人と歴代の錚々たる受賞者を並列したこと、発信者名が社長や会長らトップではなく、直接の担当部署である総務部の管理者だったことなど、いくつかの点で疑問の残る文面だった。

*

まず、賞の歴史を振り返っておく。1966年に「モービル児童文化賞」、1971年に「モービル音楽賞」が創設された。社名の部分は2001年に「エクソンモービル」、2012年に「東燃ゼネラル」、2017年に「JXTG」、2020年に「ENEOS」と変遷した。国際メジャーから民族資本への転換を軸にした原油業界再編がそのまま、賞の歴史と重なった。

児童文化賞の第1回受賞者は童画家の初山滋と日本童話会(後藤楢根会長)、最後の第57回はアフリカ子どもの本プロジェクト(さくまゆみこ代表)だった。音楽賞には邦楽、洋楽の2部門があり、邦楽の第1回受賞者は琴古流尺八の山口五郎、最後の第52回は女流義太夫三味線方の鶴澤津賀寿、洋楽の第1回はヴァイオリニストの江藤俊哉、第52回は作曲家・ピアニスト・指揮者で東京文化会館音楽監督の野平一郎。洋楽では若手を対象にした奨励賞が1989年度に創設され、ハーピストの吉野直子が第1回受賞者となった。最後の第34回奨励賞はメゾソプラノ歌手の脇園彩に贈られた。いずれの部門も極めて公正な選考に定評があり、数ある賞の中でも注目度は高い部類に属した。

東京・大手町のENEOSホールディングス本社を訪ね、総務グループの担当者に決定の背景を取材した。

「統合会社だけに様々な賞があり、2年間かけて存続希望も含めた色々な意見をうかがった結果、『いったん終了しよう』との結論に達しました。実は、一般応募の『童話賞』も同時になくなります。童話の優秀作以上をまとめて出版、売上金を恵まれない子どもたちの支援に充ててきました。その助成の部分は残します」(吉田昌弘総務部副部長兼総務グループマネージャー)

終了に当たり「PR範囲が狭い、宣伝効果が薄いといった批判は一切ありませんでした」。本業の再構築を進め、中期経営計画を策定する過程で「業容そのものが激しく変化するなか、音楽だけでなく、スポーツを含めた社会貢献のあり方全体の構成も大きく変え、新しい姿を打ち出していくべきではないか」との声が社内で高まった結果、童話を含めた〝3賞〟の打ち切りは決まった。素っ気なく映った手紙の文面も、「あれこれ配慮に配慮を重ねた結果だったのです」。

*

高度成長期、1960〜1970年代の日本には今ほど厳しい企業コンプライアンス、四半期ごとの業績評価といった概念がなく、上場企業のトップが一存でスポーツや文化に肩入れしても、株主代表訴訟に持ち込まれるリスクは存在しなかった。半世紀が経過した今、企業に向けられる社会の眼差しは厳しさを増すばかり。日本全体のゆとりも乏しくなり、お道楽の分は極めて悪い。

ENEOSに対してもエネルギーを担うビッグビジネスとして、地球温暖化対策をはじめとする持続可能な社会へのサポートなど、より本業に直結した支援が求められているのだろう。バブル経済期に広まった「企業メセナ(文化支援)」の考え方が大きな転機を迎えた、そんな実態を象徴する「賞消滅」劇だった。■