第29回

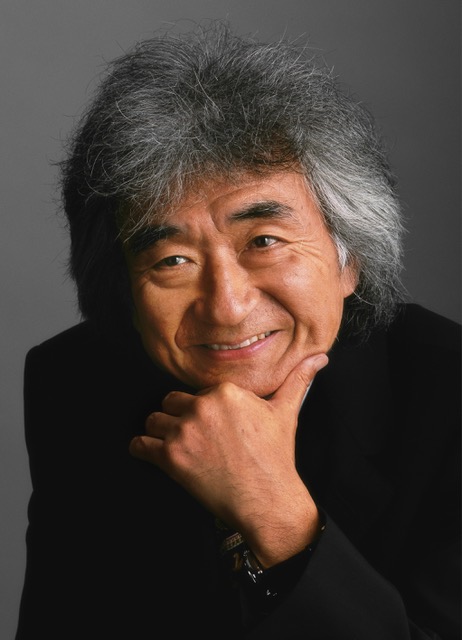

小澤征爾生誕90周年、松本と隅田の明暗

2025年9月1日は日本が生んだ最初の世界的指揮者、小澤征爾(1935―2024)90回目の誕生日に当たる。7月28日には小澤が29年間にわたって音楽監督を務めたボストン交響楽団の夏の本拠、米マサチューセッツ州タングルウッドで彫像の除幕式があった。

米国の彫刻家ペネロペ・ジェンクス(1936―)に彫像の制作を依頼、寄贈したのは映画音楽の大作曲家でボストン・ポップス・オーケストラ桂冠音楽監督のジョン・ウィリアムズ(1932―)とサマンサ夫人。2023年にウィリアムズが30年ぶりに来日し、長野県松本市と東京都内でサイトウ・キネン・オーケストラを指揮した際のカーテンコールは、小澤が公衆の面前に現れる最後の機会となった。彫像は新しく整備された広場に設置され、ソニーの社長や会長などを歴任した大賀典雄(1930―2011)らが1994年に寄贈したセイジ・オザワ・ホールを見渡せるようになっている。

大賀はホールを寄付する際、「日本人でありながら米国のメジャー楽団に30年近くも君臨した小澤さんが音楽監督を退き、タングルウッドに痕跡の1つも残せないとしたら『余りにも寂しい』と思いました」と、私に語っていた。

*

これより8日前の7月20日。中国・北京市内の中山公園音楽堂では「2025小澤征爾記念音楽会」が開かれ、小澤の薫陶を受けた陳琳(中央音楽学院指揮学部主任)が「小澤征爾音楽塾」で学んだ中国人演奏家約60人で組織した「小澤征爾記念楽団」を指揮した。1935年に旧満州国奉天市(現在の遼寧省瀋陽市)で生まれ、北京で育った小澤には中国への強いこだわりがあり、1978年に指揮者として初の〝里帰り〟を果たした。以来様々な形で中国の音楽家育成に関わり、2000年に立ち上げた音楽塾でも200人以上の中国人を指導した。小澤が恩師、齋藤秀雄(1902―1974)の没後10年に後輩の秋山和慶(1941―2025)と始めた「桐朋学園齋藤秀雄メモリアル・オーケストラ」を母体とするサイトウ・キネン・オーケストラ同様、中国に「オザワ・キネン・オーケストラ」が誕生する可能性も出てきたという。

米国や中国での「オザワ生誕90年」の盛り上がりに対し、母国日本の動きは少し鈍いかもしれない。1992年に小澤が松本市で創設した夏の音楽祭「サイトウ・キネン・フェスティバル松本」は2015年に「セイジ・オザワ松本フェスティバル(OMF)」に改称。2025年も小澤が亡くなる前年、首席客演指揮者に指名した沖澤のどか(1987―)の指揮するブリテンのオペラ「夏の夜の夢」をはじめ、英国人アレクサンダー・ソディ(1982―)の指揮で没後50年のショスタコーヴィチを特集したオーケストラAプログラム、小澤と親交の深かったドイツのピアニスト&指揮者クリストフ・エッシェンバッハ(1940―)がマーラーの「交響曲第2番《復活》」を指揮するオーケストラBプログラムをはじめ、多彩な曲目で臨んだ。

© 大窪道治/2025OMF

とりわけ「夏の夜の夢」は仏人演出家ロラン・ペリー(1962―)が創出した幻想的な舞台と若い世代の欧米人キャストの強力なアンサンブル、沖澤とサイトウ・キネン・オーケストラの精緻な演奏を通じ、近来まれにみる成功を収めた。初年度の「エディプス王」(ストラヴィンスキー)に始まり、1995年の「道楽者のなりゆき」(同)、1998年の「カルメル会修道女の会話」(プーランク)、2001年の「イェヌーファ」(ヤナーチェク)、2002年の「ピーター・グライムズ」(ブリテン)、2004年の「ヴォツェック」(ベルク)、2011年の「青ひげ公の城」(バルトーク)、2013年の「子どもと魔法」「スペインの時」(ラヴェル)に至るまで、東京でも満足な集客を期待できない20世紀の傑作オペラを小澤の知名度と人気で上演し続け、全国規模の動員を実現してきたフェスティバルの〝伝統〟が若い沖澤の手により、一瞬でも蘇ったのは何よりの収穫だった。

ところが9月1日の90歳誕生日当日、小澤の創設した新日本フィルハーモハーモニー交響楽団の本拠地(フランチャイズ)として1997年に完成、自身が柿落とし公演を指揮した「すみだトリフォニーホール」で予定されていたオーケストラBプログラムの東京公演はプレス発表後、唐突な中止に転じた。 OMF実行委員会の委員長を兼ねる臥雲義尚松本市長は「(目標額2000万円の)協賛金が集まらなかった」ことを理由に挙げたが、厳しい批判にさらされた。6月17日の市議会では「OMFファンをはじめとする皆様にお詫びする」と謝罪、さらに「目的や意識を明確にし、財政面の強化を図りながら議論を重ねる」とも発言したが、今後の支援態勢に大きな不安材料を残した。

*

半世紀前の1975年9月1日。小澤征爾40歳の誕生日に、私は新宿にあった東京厚生年金会館大ホールで生まれて初めて、その華麗な指揮ぶりに接した。放送開始5年目の民放ラジオ局「FM東京」の音楽プロデューサーだった東条碩夫(現在は音楽評論家)が「清水の舞台から飛び降りる覚悟」で当時の日本を代表する世界的作曲家、武満徹(1930―1996)に委嘱した新作「カトレーン」の世界初演を盟友の小澤が引き受け、新日本フィルとアンサンブルTASHI(ピアノ=ピーター・ゼルキン、ヴァイオリン=アイダ・カヴァフィアン、チェロ=フレッド・シェリー、クラリネット=リチャード・ストルツマン)が演奏する特別なイベントだった。

後半には同年が生誕100年に当たったフランスの作曲家、ラヴェルの「高雅で感傷的なワルツ」「ラ・ヴァルス」「ボレロ」が1篇の交響詩のように切れ目なく演奏された。武満の新曲は極限まで磨き抜かれて美しく、ラヴェルを振る小澤はダンサーのようにセクシーだった。当時の小澤はドイツ・グラモフォン(DG=現ユニバーサル傘下)、フィリップス(ユニバーサル傘下のデッカに吸収)、EMI(現ワーナー)、RCA(現ソニー)、CBS(同)など欧米のメジャー・レーベルにボストン響だけでなくベルリン・フィル、ウィーン・フィル、パリ管弦楽団、シカゴ交響楽団などと立て続けに録音、ラヴェルの「管弦楽曲全集」もボストン響とDGに録音していた。ユニバーサル ミュージックでは今秋、他社録音や「カトレーン」世界初演のライヴなど東条が手がけたFM東京の放送音源まで網羅したCD238枚組の「小澤征爾エディション」を発売する予定。レコーディングの分野でも世界のトップを走った巨匠の足跡を細部までトレースできる。

昭和から平成にかけての時代、日本人は音楽ファンであるか否かを問わず、第二次世界大戦後の復興期に彗星のごとく現れ、瞬く間に世界楽壇の頂点へと上りつめた「オザワ」に驚き、魅了されていた。松本のフェスティバルの開始時点で資金を提供した人々も皆、そうした小澤の輝きと時代を共有してきた世代だ。巨大なカリスマ、大口のスポンサーが消えた今、夏の松本を彩ってきた音楽祭を国内の音楽関係者のみならず、松本市民や世界の音楽ファンの共有財産として維持できるかどうかもまた、戦後の日本社会が希求してきたはずの「文化国家」の成熟度を測る物差しの一つであるに違いない。=敬称略■