時ぞともなき思ひなりけん

(『源氏物語』幻の巻)

「一強」が終わった。物語はすでに停止している。レガシーは夢と消えた。どんな称賛も過去でしかない。

亡き妻、紫の上の喪に服す光源氏しかいない「幻の巻」とおなじだ。いまや抜け殻となった影の周りを四季はめぐる。だが、身じろぎもできない。数知れぬ女たちとのが何になろう。もう取り返しがつかない。

紫式部は、「桐壷の巻」の下敷きとなった白居易『長恨歌』の「[[夕殿(せきでん)]に蛍飛んで思ひ悄然」に戻るほかなかった。「蛍のいと多う飛びかふも、夕殿に蛍飛んでと例のもかゝる筋にのみ口馴れたまへり」。そして吐息のような歌一首。「夜を知る蛍を見てもかなしきは」を上の句に、「時ぞともなき…」が下の句になった。

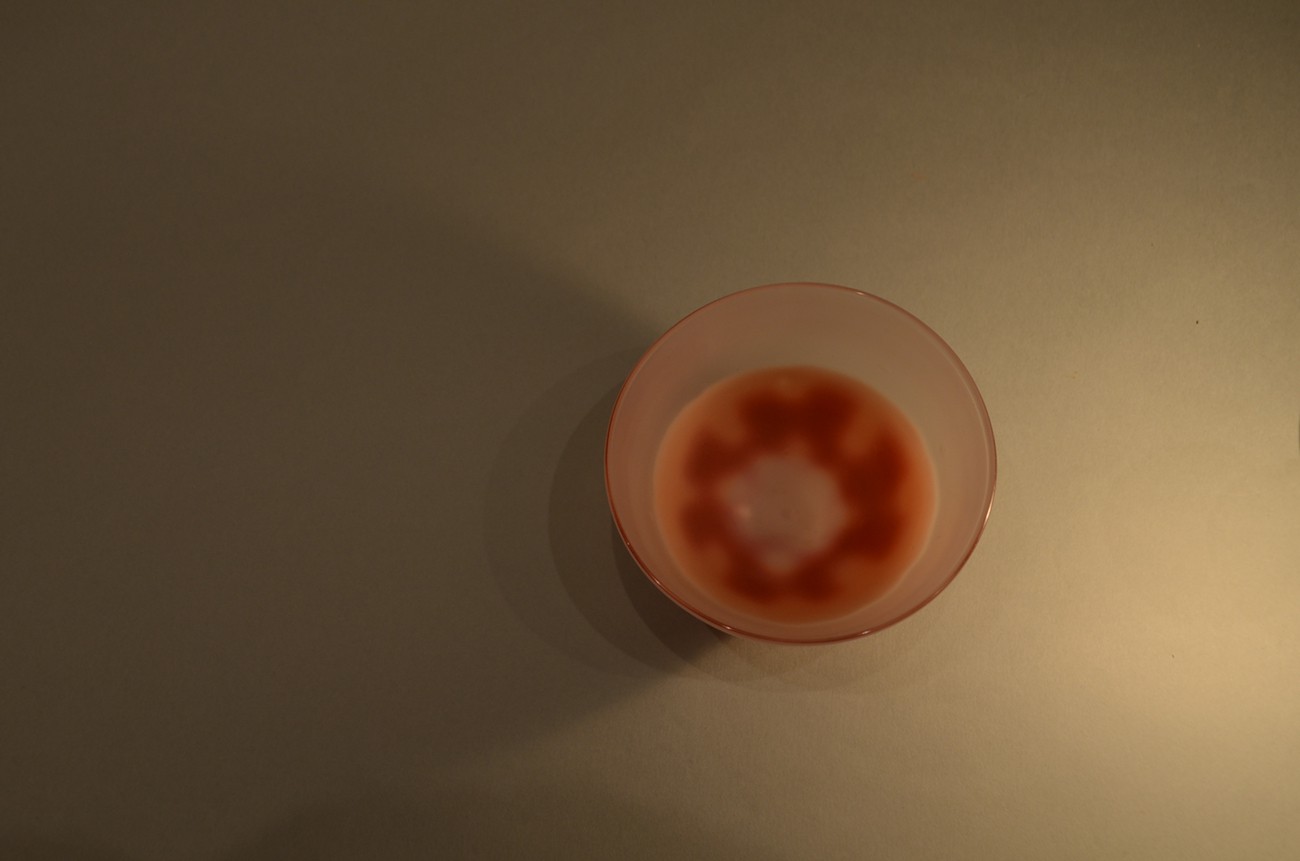

暗闇のなかで無数の蛍が明滅し、源氏は時を忘れて溶暗に消える。正編最終巻「雲隠れ」は題だけで空白、それが物語の終わりだった。ああいう去りかたがいい。老衰もなく病苦もなく、我執もなく国家もない。(A)■