EDITOR BLOG

FBIが終わらせない「オリンパス周辺」追及

(この記事は本日ロイターに配信したものです)

今回はおトクな個別銘柄情報をひとつお届けしよう。

その銘柄の名を聞くと市場関係者だけでなく、捜査当局も色めき立つというとびきり元気な会社だ。オリンパス事件で登場した海外ファンドの実質的オーナーが社長を務め、このところ兜町の金融ブローカーの間に「M資金が動いて1000円まで値上がりする」という怪情報が乱れ飛んでいるという。そのためか昨年11月には200円そこそこだったジャスダックの株価は値動きも軽く、今年に入って700円をうかがう展開になった。

このオーナーに対してマネーロンダリングの疑いがかけられていることは前回の当コラムで触れたとおりだが、実はつい最近になって米連邦捜査局(FBI)が来日し、オーナーについて関係者から話を聞いて帰ったという。今頃はシンガポールや香港で収集した情報も持ち寄り、4日間にわたって開かれた報告会を終えたばかりのはずだ。

ここでFBIがどのような情報を得たのかを書き散らかすことは控えるが、今後、FBIの捜査は第二段階に入り、これまでにも増して捜査の網は広げられる見通しだ。このオーナーらがオリンパス以外の事件で荒稼ぎした資金も吐き出させ、オリンパス株で損害を被った投資家のダメージ・リカバリーに充てるためだ。

加えて、オリンパスに対しても米国で刑事と民事で併せて数百億円の訴訟が起こされる見通しだという(オリンパスは2月22日にソニーを引き受け先とした2回目の増資を発表しているが、これらの資金もいずれ訴訟で召し上げられてしまうかもしれない)。

オリンパス事件の捜査が始まった当初、日本では警視庁もオーナーの関与を疑って戸籍情報から細かく洗い直して捜査の準備を進めたほどだったが、オーナーは損失隠しの「海外ルート」関係者として証券取引等監視委員会と東京地検特捜部が担当することになってしまったうえ、事件の逮捕者との具体的な接点が見いだせなかったことも重なり、結局「国内ルート」の解明を担当することになった警視庁の捜査線上からは外れた。

通常、日本の捜査当局が取り調べを行った人物にFBIが接触する際には、警視庁にも事前に連絡が入る。しかしオーナーの場合、捜査線上から外れてしまったため、警視庁にはFBIから連絡は来なかったという。日本の捜査当局は黙殺されたのだ。

そんな経緯もあるから日本の捜査関係者に、この企業の株の高騰とその背景を話すと、「実に面白い。この社長をとっつかまえることができれば」と、並々ならぬ意気込みを見せた。もちろん上に書いたような株価の上昇要因だけで逮捕できるわけはないが、その意気込みやよし。

市場ではこの企業の株価上昇を囃しているのはごく一部で、本当に1000円まで値上がりすると信じている参加者がどの程度いるのか。多くは「株式投資の経験がないお年寄りなどに、二度と戻らないくらいの株価水準で買わせて、Mら高値で売り抜けるのだろう」とすべてをお見通しだ。

この件については業界紙だけでなく、一般の週刊誌も情報を入手しており、さっそく我々のもとに「情報交換のために会えないか」と言い出しているくらいだから、各種メディアが「買ってはいけない」としてイチ押しの注目銘柄でもあるのだ。

27日のNHK「クローズアップ現代」はチンドン屋になるか

今回は大丈夫でしょうね?

本ブログが「日経より悲惨な」と指摘したNHKのレアアース報道について、NHK首脳の関係者から電話をいただき、非公式のコメントとして「ご指摘の通りでした」と案外素直に受け入れられました。

訂正うんぬんは言葉を濁していましたが、実はその踏み絵が目前に迫っています。2月27日の「クローズアップ現代」でレアアース問題を取り上げると予告しているからです。

クロ現の公式ブログによれば、タイトルは「密着レアアース調査船~“脱中国”はできるのか~」だそうで、はてさてどう報道するのか、ワクワクさせられます。

というのは、先のニュース報道はどうやら経済部発だったらしく、1300億円も予算をふんだくっておきながら空振りのレアアース予算の正当化のために、経済産業省が“御用放送”を利用してミスリードした形跡があるからです。

ところが、今回のクロ現のネタは社会部・科学部発らしい。となると、こちらは文部科学省がNHKを上手に乗せて、予算正当化の理由づけにしようとしている可能性があります。

クロ現が放映するのは、文科省傘下の海洋研究開発機構(JAMSTEC)が今年1月に行った深海調査研究船「かいれい」による現地調査のドキュメンタリーだそうです。

なぜ南鳥島沖か?それは東京大学の加藤泰浩教授の研究チームが昨年6月、南鳥島周辺の排他的経済水域(EEZ)内の海底にレアアースを豊富に含む泥が大量に眠っていると発表したからです。

深海底に眠るレアアースを採集すれば日本の救世主になれる――いかにも文科省官僚のとびつきそうな予算獲得ネタです。JAMSTECはこの調査に同行取材するメディアを公募し、審査の結果選ばれたのがNHKだったというわけです。

なあんだ、JAMSTECの協賛番組じゃないか。

募集要項によれば、「かいれいの活動について、国民及び世界に広くアピール」することや、「南鳥島周辺海域におけるレアアース泥分布の概要の把握について国民が興味関心を抱き、理解を促す」ことが条件になっている。取材前からこんな約束をして、客観的な報道ができるんでしょうか?

海底資源の探索は研究としては面白いが、陸上の鉱山に劣らぬコストで採掘できなければ経済的価値はないに等しい。絶海の孤島周辺の深さ5600メートルにあるレアアース泥を引き上げて、果たして算盤が合うのか、ビジネスマンなら誰もが首をかしげるでしょう。

だが、裏でほくそ笑んでいる輩もいる。予算や天下りポストを増やしたい文科官僚、新しいプロジェクトや調査船が欲しいJAMSTEC、調査船や掘削装置を受注したい造船会社などにとって、こんなオイシイ話はない。中国という「横暴な隣国」に対抗するためだともっともらしい説明をすれば、勉強不足のメディアはコロッと騙され、国民の目をごまかせますからね。

ニュース番組のバラエティ化が進むNHKのなかで、「クロ現」は今や貴重な硬派の番組です。レアアースの「不都合な真実」にもしっかり切り込んだ報道で底力を見せてもらいたい。

税金を投じたJAMSTECの調査をNHKが受信料で取材しておいて、ほとんど文科省の広報番組に終わったら視聴者に顔向けできませんよ。

それに経済部が認めた誤報を、社会部・科学部が的外れな報道をしたら、「やっぱり、NHKの縦割り官僚組織は駄目だ」と烙印を押されることになります。

今からでも間に合います。石田研一放送総局長、放送前にしゃかりきで番組をチェックして、ディレクターの尻をたたき、文科省のチンドン屋でないことを証明する番組にしてください。

これって、クロ現の宣伝みたいだけど、27日の放送を楽しみにしています。

時代を読む――ベラスケスとベイコン、富者の心得

新潟日報など日本海側の新聞に寄稿しているコラム「時代を読む」を掲載しました。

*****

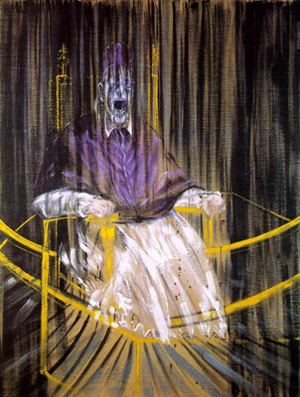

フランシス・ベーコンが日本にやって来る。といっても16~17世紀の哲学者のほうではない。

グロテスクだが、一目見たら忘れられない強烈な絵を描いた20世紀の画家で、すでに価格はピカソより高い。甘口好きな日本人は敬遠しがちだが、知る人ぞ知る画家だろう。東京国立近代美術館で3月8日~5月26日に33点の展覧会を開くから、機会があったらぜひ一度ご覧を。

あれは1996年5月だった。ロンドンの投資会社のオーナーで有名な美術収集家から、特別なパーティーに招待された。あの広大なナショナル・ギャラリーを全館借り切ったという。

好奇心に駆られて行ってみると、奥まった一室の正面に教皇インノケンティウス10世の座像が飾ってあった。あ、ベラスケス!思わずはっとする鋭い眼光は写真で見知っていたが、実物はもっと恐ろしい。

反対側の壁には、収集家が私蔵するベーコンの絵が5点飾ってあった。すべて先の教皇像にデフォルメを加え、叫んだり、睨(にら)んだり、肉塊のように歪(ゆが)んだ絵ばかり。エイゼンスタインの映画「戦艦ポチョムキン」からもインスピレーションを得たというが、これまた怖い絵だ。

片隅に当の収集家が立っていて「どうだ?」と言わんばかりに微笑していた。ようやく意図が読めた。ベーコンは教皇像をただ模写したのではなく、その写真が忘れられず、憑依(ひょうい)されたようにベラスケスに挑み続けたという。ベーコンは92年に世を去っているから、ベラスケスと絵同士で“ご対面”させてやろうというのだ。

ただ、教皇像はベラスケスがローマ滞在中に描かれたもので、今もイタリアの画廊が所蔵し、門外はむろん、国外も不出の絵のはずだ。それをロンドンに運搬させ、しかも私蔵のベーコンの絵と対峙(たいじ)させるとは、何という贅沢(ぜいたく)!

財力だけではない。17世紀と20世紀の対面なんて芸当ができたのは、この収集家の妻もロンドンのテート・ギャラリーの理事の一人であり、その見識といい、私蔵コレクションの素晴らしさといい、夫婦ともに美術界で高い声価を得ていたからだろう。

実は、この収集家はロスチャイルド家の番頭格の人で、野村証券の故田淵節也氏の紹介で知遇を得た。生前のベーコンとは親交があり、画家が同性愛者であることも承知の上でその天才を尊敬していた。

95年にサー・ジェイコブ・ロスチャイルドに私がインタビューすることができたのも、この収集家の仲立ちがあったからだ。一度、ランチの誘いを受けたことがある。セント・ジェームズ宮殿そばのオフィスに行くと、運転手つきのジャガーに乗せられた。おやおや、どこかのレストランに行くのかと思ったら、都心の瀟洒(しょうしゃ)な自邸に着いた。レンガ造りの建物に入ると、個人美術館になっている。

エントランスから、巨大なピカソやベーコンの絵がぞろぞろ壁にかかっていた。「こ、これ、本物?」と愚問を発しそうになった。たしかヒラメのムニエルをご馳走(ちそう)になったが、途方もない数の絵画に圧倒されて味はよく覚えていない。

お茶になって、書斎にいざなわれた。壁一面が本棚、しかも彼が好きなモンテーニュのコレクションの書棚だった。「随想録」は初版から、各国の翻訳まですべてそろっているという。

「ちなみに日本語版は?」と聞いてみた。

「ありますよ。私には読めないが」

関根秀雄訳だった。私も拾い読みしたことはあるが、覚えていなかったので「モンテーニュはどう読めばいいのか」と聞くと、懇切に教えてくれた。隅々までそらんじるほど読んでいる。

ああ、これが本物のコレクターなのだ。やがて彼が会社をスイスの銀行に売って引退し、訃報が届いた。ホゾを噛(か)んだがもう遅い。今回、ベーコンの絵と再会したら、アベノミクスのバブルに踊らない富者の心得でも考えてみよう。

名はギルバート・ド・ボトン。セファラディ(西方系ユダヤ人)の恩人である。(敬称略)

日経のレアアース報道のお粗末2

懲りないなあ、日経も。

またお粗末なレアアース報道をしています。2月17日付の朝刊中面に掲載された「窮地に立つ日本企業レアアース問題のその後」と題する記事。レアアースを原料に使う高性能磁石を生産する日本メーカーが、中国の新興磁石メーカーの安値攻勢、中国政府の自国産業保護、日本の経産省の技術移転規制などにより苦境に追い込まれているという。

実はこの記事、「電子版セレクション」と銘打っていて、もともと2月12日に日経電子版に掲載された記事をおよそ半分に短縮し、日経本紙の日曜版に転載したものです。電子版の原文もウェブサイトに残っているから、両方を読み比べれば、担当デスクがどの部分を削除したかが一目瞭然にわかります。

どこを新聞の読者に読ませたくないか、担当デスクの心理が丸見えなので、新聞研究には最適の教材じゃないだろうか。例えば原文にあった次のような部分が、本紙の記事ではきれいさっぱり消えています。

昨夏から、日本の大手をはじめとする世界のエアコンメーカーのあいだで、日本製磁石から割安のフェライト磁石へ切り替える動きが一気に進んだ。同じような現象がハードディスク駆動装置(HDD)や産業用コンプレッサー、スピーカーなどでも起こっている

「トヨタとホンダが中国企業から磁石のサンプルを取り寄せ始めた」。こんな噂が関係者の間で飛び交い始め、日本メーカーの焦りの色はいよいよ濃くなっている。

日立金属は1月30日、13年3月期の連結純利益が従来の増益予想から一転し、前期比33%減の120億円になるとの見通しを発表した。磁石の販売不振に加え、レアアースの評価損が150億円も発生。数年前からジスプロの在庫を積み増していたことが裏目に出てしまった。

もうおわかりでしょう?日本の磁石メーカーの窮地は、中国の攻勢や経産省の規制だけが原因じゃない。ネオジム磁石に代表される高性能磁石は、日立金属、TDK、信越化学工業の日本企業3社が世界市場を独占してきました。彼らはそれに胡座をかき、高値づかみしたレアアース原料のコストを製品価格に転嫁しようとしたが、同じ日本の電機メーカーや自動車メーカーにそっぽを向かれた。さらにレアアース・バブルの実態を見誤り、相場暴落で原料在庫の損切りを余儀なくされているのです。

つまり経営の失敗と言える一面があるのに、担当デスクはその部分をごっそり削り、お定まりの「日本企業かわいそう論」に仕立てている。「企業に甘い意図的な改竄」と言われても反論できないでしょう。それとも、なぜ上記の部分を削ったのか、名乗り出て理由を言える勇気はあるだろうか。

しかも改竄した証拠を自ら公開してしまっているから、痛々しくて目も当てられない。仮に他の記事でもこんなデスクワークが横行しているのなら、日経の報道全体の信用にかかわります。電子版の担当者も、こそこそとこの証拠紙面を隠さないで、天下にさらしておいてください。

他にもいろいろあるが、もう1点だけ指摘しておこう。FACTAは最新号でネオジム磁石の発明者である佐川眞人氏のインタービュー記事を掲載しました。

佐川氏は1978年に発明の着想を得たものの、当時の勤務先の富士通から研究を認められず、わざわざ住友特殊金属(現日立金属)に移籍して82年にネオジム磁石を誕生させた。この発明は会社の命令ではなく、佐川氏が個人の独創的アイデアを評価してくれる企業を探し求め、自ら道を切り開いた成果です。その功績が認められ、日本版ノーベル賞と呼ばれる「日本国際賞」を昨年受賞しました。

ところが日経の記事は、佐川氏の個人名を出さず「日立金属の元社員が発明」と、まるで匿名のサラリーマン研究者が発明したように書いている。佐川氏は88年に住友特殊金属を退社しており、日立金属の社員だったことは一度もありません(住友特殊金属との合併は19年後の2007年)。日本が世界に誇る発明の功労者に対して、いくらなんでも無礼じゃありませんかね?

記事を書いた記者はおおかた、日立金属の広報かどこかの聞きかじりを鵜呑みにし、「元社員とは誰か」を調べる知的好奇心も持ち合わせていなかったのでしょう。記者の不勉強はもとより、こんな初歩的ミスに担当デスクも校閲も気付かないなんて赤っ恥もいいところ。日経の編集局全体の地力が落ちているのは間違いないようです。かつて在籍したOBの1人として、ますます悲しくなりますね。

もうこれ以上、レアアースの「不都合な真実」を隠す与太記事が載らないことを祈念いたします。

日経より悲惨なNHKのレアアース報道

2月2日のブログで日経新聞のレアアース報道のお粗末ぶりを指弾したら、NHKからもっと悲惨なものが出てきました。同じ日に放送された『レアアース 中国からの輸入が減少』と題するニュース。テレビでは見逃したが、NHKのウェブサイトに動画付きで公開されています。

下記の引用を一読すれば明らかなように、「誤報」と言っても過言ではないレベルで突っ込みどころが満載。一定期間が過ぎるとNHKのウェブサイトでは読めなくなるから、記録を兼ねてこちらに「魚拓」も貼っておこう。

日本は、かつておよそ90%を、世界最大の産出国である中国から輸入していました。

しかし、ここ数年、ベトナムやフランスからの輸入が伸びた結果、中国からの輸入の割合が減り、おととしはおよそ68%、去年は58%まで下がったことが、財務省の統計で分かりました。

これは、3年前、中国がレアアースの輸出規制に踏み切り価格が高騰したことから、日本政府が中国以外の国でレアアースの資源開発を支援するなど、調達先を広げる取り組みを進めたことによるものです。

ただ、フランスのように中国から調達したレアアースを精製して日本に輸出している国もあり、中国からの調達が滞れば、日本も影響を受けるおそれがあるため、政府は今後、アメリカやインドからの輸入量を増やすなど、調達先の一段の多角化を図りたいとしています。

このニュースの一番「痛い」ところは、日本のレアアース輸入に占める中国産の比率が60%を切った理由を「ベトナムやフランスからの輸入が伸びた結果」と説明しておきながら、実はフランスからの輸入が「中国から調達したレアアースを精製して日本に輸出」したものであるというオチを自分でばらしていること。この際だから、本誌2月号の記事『レアアース「脱中国」の大嘘』に掲載したグラフを参考までにお見せしましょう。

2月号の締切は2012年12月分の貿易統計の発表前だったので、グラフは同年1~11月のデータです。NHKの記者が使ったのは通年(1~12月)のデータだから数字は多少違いますが、大勢は変わりません。

2月号の締切は2012年12月分の貿易統計の発表前だったので、グラフは同年1~11月のデータです。NHKの記者が使ったのは通年(1~12月)のデータだから数字は多少違いますが、大勢は変わりません。さて、首位の中国の比率は確かに60%を切っています。しかし2位以下のフランス、ベトナム、エストニア、韓国、米国の比率がなぜ増えたのか、まともな記者ならば疑問を持つのが当然だし、ちゃんと調べて報道するのがイロハのイのはずです。

実際、NHKの記者は2位のフランスが「中国から調達したレアアースを精製して日本に輸出」したことを知ったうえでニュース原稿を書いている。ではなぜ、ベトナム、エストニア、韓国、米国については調べなかったのか。3位のベトナムが中国南部から密輸出されたレアアースの一大精製拠点であることは、商社やメーカーを取材すれば簡単にわかるはずです。

5位の韓国も原料は中国産。違うのは4位のエストニアと6位の米国だけで、合わせても10%に届きません。しかも、その原料は02年に閉山した米マウンテンパス鉱山で10年以上前に掘り出された“不良在庫”ときている。同鉱山を所有する米モリコープが11年にエストニアの工場を買収し、そこで分離精製したレアアースを日本の日立金属に売っているのです。

ちなみに、マウンテンパス鉱山は再稼働したとの報道もあり、NHKのニュースにもショベルカーの映像が出てきます。ところが、商社筋は「採掘は止まっている」と口を揃える。そりゃあそうでしょう。モリコープはレアアース相場の暴落でただでさえ苦しいうえ、昨年11月には投資家に不正確な情報を開示した疑いで米証券委員会(SEC)が調査を開始。翌月にはマーク・スミスCEOが辞任しました。要するにまともな経営状態ではない。本誌はそこまで調べたうえで2月号の記事を書いたのです。

以上の事実関係がわかれば、『中国産レアアース、第三国経由の輸入が増加』のような見出しを立てるのが正常なジャーナリストの感覚でしょう。ところが、このNHKの記者はろくに取材もせず、そのくせ「日本政府が中国以外の国でレアアースの資源開発を支援するなど、調達先を広げる取り組みを進めた」「政府は今後、アメリカやインドからの輸入量を増やすなど、調達先の一段の多角化を図りたいとしています」などと、経産省におべっかを使うことだけは忘れていない。

さすがは「国営放送」。視聴者に正確なニュースを届けるよりも、お上を褒め称えるのが記者の使命だと心得ているのでしょう。

2月2日のブログでも触れたように、経産省が540億円の税金を投じて権益確保に動いている中国以外の海外鉱山からは、まだ1kgのレアアースも日本に輸出されていません。政府がアメリカからの輸入を増やすだって??経産省は住友商事への金融支援を通じてモリコープに出資し、マウンテンパス鉱山の権益確保を目指していたが、向こうから足下を見られて11年9月に交渉を打ち切られました。12年の米国とエストニアからの輸入は民間ベースの調達です。

ついでに言えば、上記の540億のうち80億は東日本大震災の復興予算からの流用。経産省は被災地のために使うべき予算を直接関係ない海外レアアース鉱山の権益確保に投じておいて、今のところ何の成果も上げていない。NHKは復興予算の流用・便乗問題を昨年9月のNHKスペシャルで大々的に報じましたが、この80億は単独案件では最大の流用ですぞ。それを取材した形跡が見当たらないのは、一体どうなっているのでしょうか?

真実の神は細部に宿る――。全文500字に満たないニュース原稿1本から、NHKの報道の深刻な劣化ぶりが露呈しました。この際、記者とデスクの教育をイロハのイからやり直すしかなさそうです。

井上久男『メイドイン ジャパン 驕りの代償』のススメ

安倍政権の「三本の矢」に期待が集まっている。一本目の矢が金融政策(思い切った量的緩和)、二本目の矢が財政出動(補正・本予算での公共投資増大)、そして三本目の矢が成長戦略である。

安倍政権の「三本の矢」に期待が集まっている。一本目の矢が金融政策(思い切った量的緩和)、二本目の矢が財政出動(補正・本予算での公共投資増大)、そして三本目の矢が成長戦略である。

一本目、二本目の矢は実はそう難しくない。日銀と財務省の尻を叩けばいいからである。が、三本目の矢は霞が関ではどうにもならない。それを勘違いしているのが、3・11で閉門蟄居の身となっていたのに、安倍官邸では一転して政務秘書官を送りこんで、捲土重来と鼻を膨らましている経済産業省である。

経済産業政策局長、石黒憲彦氏の「志本主義のススメ」のブログがその典型ですな。どうせ部下に書かせているのだろうが、四人組時代の石黒氏を知っている身としては、ちゃんちゃらおかしい。当時の産政局長解任に走り回ったのはたった1週間、衆寡敵せずと見るや、たちまち洞ヶ峠だった。

そんな彼に、産業再生なんて語る資格があるとは思えない。たとえば、1年前、エルピーダ会社更生法申請のときに、「志本主義のススメ」で何て書いたか。

「危機対応業務」の損失担保制度の創設をはじめ政策の立場から当該企業に係わりがあった者として心苦しく思っております。127回で詳しく書きましたが、リーマンショック後は、大企業ですら資金繰りに窮し、一時的に資本まで大きく毀損して財務制限条項(コベナンツ)に抵触し新たな借り入れが困難になる企業が出る怖れがありました。このため危機対応業務の一環として、当時の異常な空気に支配された経済状態の中で、雇用やサプライチェーンの維持の観点から連鎖的な影響を与えるような企業に対して、他の民間金融機関の協調融資を前提にこれを補完する呼び水としての政策投資銀行の出融資に対して、政策金融公庫が一部損失補填できる仕組みを非常時の資金繰り対策の一環として措置しました。

エルピーダは、その後危機的状況を脱し、2年間は業績も回復して昨年夏までは自力で市場からエクイティファイナンスができるようになっていましたから当初の目的は達したのですが、昨年夏以降欧州危機等でPC需要が低迷する中での歴史的円高ウオン安で業績が悪化し始め、タイの洪水が追い打ちをかけ、今年に入って急速に業績が悪化してしまいました。この間、国際再編を通じた構造的な取り組みもトライされてきましたが、今度こそという土壇場で相手企業のCEOが航空機事故で亡くなるという不運に見舞われ、運にも見放された感がありました。

結果として国民負担が発生するような事態が起こったことは誠に残念ですが、事ここに至っては国内の事業と雇用を残すことが最も重要で、傷を深くせず、根本的な再生プランを策定するまで暫く時間を稼ぐという意味で、エルピーダの経営陣が会社更生法申請を早めに決断して良かったと思っています。

残念とは言うけれど、我田引水、ほんとは反省してない。

さて、井上君の著書『メイドイン ジャパン 驕りの代償』だ。日本企業が敗退したのは、政策の誤りだけではないことが分かる。パナソニックの「口下手な独裁者」中村邦夫の雷のエピソードは笑える。朝日でパナ担当だった井上君自身が中村に落とされたのだが、ほんとうはAERAの記事のそば杖で、そのAERAの記事もまた、私が当時いた雑誌のアタマ記事の半年遅れの記事だったから、他人事とは思えなかった。

朝日の場合は当時の箱島信一社長が全面降伏、ドッコイショ記事で広告を載せてもらい、あげくの果てに大坪時代に三洋電機買収という暴挙も、プラズマテレビへの過剰投資も批判することができなかった(ちなみにFACTAはちゃんと批判しています)。

中村―森孝博副社長ラインが、今日のパナの惨状を招いたA級戦犯であることを井上君の本は明示している。大坪前社長の「まるごと戦略」も、幸之助の水道哲学の焼き直しに過ぎないことがわかる。

この本ではパナソニック、シャープ、トヨタ、日産自動車とかつて彼が新聞記者として密着した企業の現場から論を組み立てているから、石黒局長みたいなお経には陥っていない。

成長戦略は机上からは生まれない。それがついに分からなかったのが、民主党政権で成長戦略を担当した近藤洋介衆議院議員である。経産省の手玉に乗せられて、山のようにペーパーを与えられていたが、ついに現場を理解していなかった。

その安倍政権版が甘利明・経済再生担当相(経済財政担当・社会保障と税の一体改革担当)である。これまた、「志本主義のススメ」とそっくりのことを言っている。こりゃダメだ。

現場に立ち返る気があるなら、井上君の「驕りの代償」を読めばいい。「他山の石」のヒントはいくらでもある。1月26日、2月2日、2月9日と三週連続でNHKが「メイド イン ジャパン」を放映しているが、日本立て直しの出発点はここにしかないと思う。

日経のレアアース報道のお粗末

思わず苦笑してしまいました。1月31日付の日経朝刊の国際面に載った『中国レアアース輸出額、12年は66%減価格低迷で』と題する記事のことです。中国の通関統計から、2012年のレアアース「輸出額」が前年比66.1%も減少したことが判明。しかし「輸出量」は同3.5%しか減っておらず、輸出額の激減はレアアース価格の低迷が原因という内容です。

ポイントは価格低迷の理由。記事にはこう書かれています。

価格低迷の背景には、レアアース需要の急増にかけていた投機筋が損失覚悟の売りに動いたこともある。日本企業の技術開発などでレアアース需要の急激な増加が見込めなくなった。中国でもレアアースが高騰する11年夏まではエアコン向けなどに、レアアースが必要な高性能磁石を採用する動きが広がった。しかし、価格高騰を受け、急速に高性能磁石の使用を控えるようになった。

おやおや、と思いましたよ。この記事は中国特派員の署名入りですが、日経は昨年10月25日付の朝刊に同じ記者の署名で『中国、政治利用が裏目にレアアース生産停止』という記事を掲載。価格低迷の理由を次のように解説していました。

(中国政府が)供給を絞ったためにレアアース価格の暴騰を引き起こした。日本企業は代替品の開発で使用量を削減し、オーストラリアや米国など調達先の拡大にも動いた。この結果、中国産の需要が急減。11年夏をピークに価格が下落に転じた。

3カ月前は「日本企業の技術開発と調達先多様化」が理由だったのに、昨日の記事では「調達先多様化」がどこかに消えています。さらに、投機筋の投げ売りと中国企業の買い控えという新たな理由が加わっている。なぜこっそり変えたのでしょうか。

これは本誌2月号の記事『レアアース「脱中国」の大嘘』の影響に相違ありません。2011年のレアアース暴騰の正体は、中国の業者による輸出許可証の投機から生じたバブル。レアアースを大幅に節減できる新技術はまだ開発途上であり、需要激減の最大の理由は日本企業の在庫積み増し一巡です。調達先の多様化は見せかけで、中国産レアアースが第三国経由で日本に入っているだけ。経済産業省が540億円の税金を投じて権益確保に動いている中国以外の海外鉱山からは、まだ1kgのレアアースも日本に輸出されていない――等々、日本の大手紙が全く報じていなかった事実を本誌が明らかにしましたからね。この期におよんで3カ月前と同じ説明では、さすがにまずいと日経も考えたのでしょう。

とはいえ、レアアースバブルの発生と崩壊は1年以上前の出来事。なぜ3カ月前に正確な報道ができなかったのか、腑に落ちません。2つの記事に署名した記者を小生は直接知りませんが、伝え聞く話では現場を地道によく回るタイプだという。中国のレアアースバブルの実態を知らなかったとは考えにくい。

日経を含めて、新聞の多くは海外発の記事を記者の署名入りにしています。しかし、実際には複数の記者が分担して書くケースも多いし、日本の本社デスクの意見も反映されるのが普通です。

実は最近、海外駐在の記者から「本社デスクに記事を勝手に書き換えられた」「両論併記の記事を送ったら、片方の論だけ落とされた」「署名を外してくれと頼んでも無視された」などの愚痴をよく聞かされます。先の日経の記事も、レアアースで日本が中国に一矢を報いたという“美談”に仕立てたいがため、本社が手を加えたのではないか――。そう勘ぐりたくもなります。

もしこの憶測が事実なら、小生も短くない期間、籍を置いた新聞社ですから、悲しくなりますね。あなたがたは新聞をつくっていない。事実に基づかない自分の偏見と独断を読者に押し付けているだけです。記者の取材を改竄する担当デスクや局番、そして岡田直敏編集局長の奮起を望みたいところです。

それにしても、日経は中国の苦境を報じるのもよいが、バブル崩壊で高値づかみしたレアアースの過剰在庫を抱える日本企業の不都合はなぜ伝えないのか。また、相場暴落で市場環境が一変したにもかかわらず、経産省は血税1300億円を投じたレアアース対策を見直そうとしない。特定の産業に補助金を集中投下する「ターゲティング・ポリシー」の欠陥そのものなのに、なぜそこを突かないのか。“一流(?)経済メディア”としての地力が問われていますよ。