EDITOR BLOG

セラーテムの御用弁護士を応援しよう

セラーテムの呪いでしょうか。大証は昨日(6月27日)の前場、整理ポスト入りしたセラーテム株を売買停止にしました。前日の終値は505円だったのに、取引システムの値幅上限が385円に設定されていたのが原因です。セラーテムは6月21日に配当予想を無配に修正、26日が権利確定日でした。ところが、大証はこの修正を取引システムに反映し忘れ、取引開始直前まで気付かなかった。なんという大ポカ。特捜部が起訴した後、ぐずぐずせずに上場廃止を決断していれば、こんな恥の上塗りは避けられたでしょうに。ご愁傷様です。

ところで、本誌がなぜセラーテムを執拗に追及し続けるのか、不思議がる向きがあるようです。新興市場のイカサマ企業は珍しくないし、オリンパスのような有名企業でもない。首謀者の社長と元CFOがすでに逮捕・起訴されたのだから、事件はもう終わりじゃないのかと。

何もわかっちゃいない。セラーテムのイカサマは残った「共犯者」たちの手で今、この瞬間にも続いている。それを知りながら報じなければ調査報道の名がすたります。

FACTAにとって相手が有名企業かどうかは関係ありません。オリンパスの巨額粉飾は過去の失敗の隠蔽でしたが、セラーテムの架空増資は株価つり上げが目的の詐欺そのもの。しかも、当局に捜査・立件されても反省の色がまったくなく、さらなるイカサマを重ねているのは看過できない。通常の増資に見せかけた中国企業の裏口上場という特異性に加え、市場を愚弄する悪質ぶりと往生際の悪さは、日本の証券史上に類を見ないケースでしょう。

残った「共犯者」たちとは、セラーテム取締役の藤本修一、社外取締役の高橋満、管理本部長の山田豪紀、監査役の青木廣、廣岡久生、唐澤秀治、顧問弁護士の土谷喜輝らのことです(大証と監査法人の責任も大きいが、以前のブログと重複するので今回は触れない)。

東京地検特捜部が金融商品取引法違反(偽計)の嫌疑で社長の池田修と元取締役CFOの宮永浩明を逮捕したのが3月6日。この時に藤本も一緒に逮捕されたが、20日後に処分保留で釈放されました。裏口上場と同時に北京誠信能環科技から乗り込んだ3人の中国人役員(于文革、王暉、蔡静偉)は、昨年5月末に証券取引等監視委員会が強制調査に着手した後は一度も来日した形跡がない。

要するに3月6日時点では、裏口上場時の取締役会メンバー7人(昨年9月に宮永が辞任した後は6人)のうち、代表取締役を含む3人が拘留され、3人が中国に“逃亡中”だった。東京の本社に出社可能なのは社外取締役の高橋だけでした。

にもかかわらず、セラーテムは同日中に「金商法に違反するような行為を行っていない」「東京地検特捜部に対し、当社の立場を説明していく」などと当局と争う構えのIR(投資家向け広報)を発表。しかも、その名義は拘置所にいるはずの池田になっていました。高橋は中国経済が専門の学者で、取締役会の“数合わせ”のために招かれた“お飾り”に過ぎず、こんなIRを書けるとは到底思えない。一体誰が書いたのでしょうか。

最も疑わしいのは、管理本部長でIR責任者の山田です。彼は宮永の“一の子分”であり、架空増資と裏口上場の全貌を最初から知っていた可能性が高い。株主総会では常に宮永の側にぴったりと寄り添い、流暢な中国語で会話していたから、彼も元中国人かもしれません。6月15日に東京地裁で開かれた池田と宮永の初公判では、架空増資の操作に山田が深く関わっていたことが検察側の冒頭陳述で明らかになっています。もっとも、山田は「上司の指示でやっただけ」と言い逃れしたのでしょうが。

山田さん。昨年9月の株主総会で、あなたは本誌が派遣したジャーナリストを追い返そうと必死で食ってかかってきましたね。「取材に応じないなら質問状に答えてもらいたい」と求めたら、「顧問弁護士の助言で、悪意のある質問には答えないことにした」と、土谷もグルであることを白状してしまった。事実かどうかを土谷に確認したら、否定するかと思いきや、「守秘義務があるので回答できない」そうです。まったくバカ正直な人たちですね。

さて、途中経過は省きますが、セラーテムは5月11日付のIRで一転、架空増資の事実を認めました。ところが裏口上場に関しては認めず、「北京誠信は会社の経営権を握っていない」などと真っ赤な嘘をついた。上場廃止を避けるための詭弁だったのは明らかです。このIRには拘留中の池田と宮永はタッチできないはずだから、残った「共犯者」たちによる新たなイカサマの動かぬ証拠。IRの添付資料に記載された問題部分を以下に引用しましょう。

当社取締役会は以下の見解に至りました。北京誠信及びTHG(WCIも含め)は、実質的に会社の支配権を掌握していません。その理由は、以下の通りとなります。

1. THGおよび北京誠信のセラーテムテクノロジーの持ち株比率は45%で、形式上は当社を支配することにはなっていなく、また北京誠信は当社の完全子会社であること

(以下省略)

見え透いた嘘っぱちにもほどがある。本誌が繰り返し報じてきたように、北京誠信はWCIとNLGという2つの中国系ファンドを通してセラーテムの発行済み株式の過半数を握った。WCIだけでなくNLGも北京誠信と一体だった事実は、検察の冒頭陳述でも明言しています。にもかかわらず、セラーテム取締役会はNLGの持ち分をわざと無視し、WCIの持ち分だけで45%と主張した。6月15日に提出した四半期報告書にも同様の記述があるから、これは立派な「虚偽記載」ではありませんかね。

釈放された取締役の藤本は、セラーテム前社長の今井一孝(2009年6月に事実上解任)から「無能」の烙印を押され、クビになりかかっていたのを池田と宮永に救われた過去があります。山田と同じく“子分”だから、重ねて嘘をつくのもわからないではない。

一方、理解に苦しむのが社外取締役の高橋です。実は、高橋は2年前に本誌の電話取材に応じている。当時は裏口上場疑惑について全く知らず、電話口の向こうで驚いている様子だったから、「事実を調べ、手を引くべきだ」とご忠告申し上げた。高橋はホイッスル・ブロワーになれる可能性があったし、少なくとも辞表を提出することができたはずです。しかし、その後は音信不通になり、「共犯者」たちに取り込まれてしまったのでしょう。東京大学名誉教授の肩書きが泣いていますよ。

監査役の青木、廣岡、唐澤は、まともな社内調査もせずひたすらサボタージュを続けた。自分たちで調査できないなら第三者機関に依頼すべきですが、それをしないのは同じ穴のムジナだからでしょう。検察の冒頭陳述では、中国人役員の蔡静偉が「北京誠信側は最初から(増資ではなく)株式交換と認識しており、宮永もそれを知っていた」とテレビ会議で明言していた事実を、監査役が特捜部の事情聴取(全員か一部かは不明)で証言していたことが明らかになりました。

ところが、5月11日付のIRに添付された監査役会の経過報告書では、「宮永は知っていた」という蔡の発言を隠蔽し、「宮永氏も、この事実(株式交換)を知っていた可能性が高かったのではないか」「我々は真実を知り得ないという状況にある」などとしらを切っている。公判で事実がばれるリスクを考慮しなかったのだとしたら、救いようのない間抜けです。

最後に顧問弁護士の土谷センセイ。本誌の取材に応じないようセラーテムに助言したのが事実なら、初期の質問状に対して「虚偽の事実を記載した雑誌を発行した場合には、法的措置を執る用意があります」と脅しつきの回答を寄こしたのもあなたの入れ知恵ですね。クライアントを守るためならコンプライアンスもお構いなしとは、まさに御用弁護士の鑑。今となっては、FACTAとセラーテムのどちらが嘘つきだったか明らかですが、良心の呵責はなさそうです。

土谷は公判で法人としてのセラーテムと池田の弁護人も務めている。検察側は、押収した宮永のパソコンから取り出したメールの記録など200点を超える証拠を提出しています。これに対し、無罪を主張する被告側の論拠は「資金循環の事実を知らなかった」という小学生並みの言い訳。これで勝てると思っているのでしょうか。いや、たとえ負けても弁護士費用はセラーテムが支払うから、余計な心配でしたね。第2回公判での弁護人の冒頭陳述を楽しみにしています。

セラーテムの株主も土谷センセイを応援しよう。彼への報酬はもともと株主のカネなのだから、有効に使ってもらわなければ困ります。ぜひとも最高裁まで頑張っていただきたい。

行ってみようかな『媚びない人生』講演会

やれやれ、あきれました。

6月21日にこのブログで公開した慶応大学大学院の金正勲「特任」准教授の経歴についての質問状ですが、リンクを張っておいた金ゼミ生の名簿リストが「金正勲研究会」のサイトから突如消えました。

なんの断りもなく、言い訳もなく。消したということは、やはり後ろめたいのでしょうか。恥をかかせたゼミ生に、ひとこと謝罪の言葉があってもよさそうですけど。

それで、媚びない人生ですか。懸命にフタしてまわって、みっともないと思わないのかな。オリンパスでも「エミールと探偵たち」を引用しましたが、「逆パノプティコン社会」はどこまでも追いかけていきますよ。

金先生は7月25日に『媚びない人生』の講演会を開くそうです。会場に潜りこんで聞いてみようかな。

【セミナー概要】

日時:2012年7月25日(水)19時開演(18時30分開場)

20時30分終了予定

会場:東京・原宿ダイヤモンド社9階セミナールーム

住所東京都渋谷区神宮前6-12-17

料金:入場無料(事前登録制)

定員:70名(先着順)

主催:ダイヤモンド社

お問い合わせ先:ダイヤモンド社書籍編集局☎03-5778-7294(担当:中島)

さて、弊誌には内部告発が次々と舞い込みます。シカトを決め込む慶應義塾に鉄槌をくらわすために、ほかの先生方の経歴疑惑にも火の手を広げましょうか。

セラーテムは監査法人もインチキ

ちょっと間があいたが、6月20日のブログの続きです。セラーテムの上場廃止を決定した大阪証券取引所が、「セラーテムテクノロジーの上場廃止理由について」なる補足資料を公表し、市場関係者の物笑いの種になっていることは既に触れました。今回は「上場廃止理由1」に挙げられた「監査法人の結論不表明」について検証します。

上場企業の決算書を監査する過程で、監査法人(会計監査人)が粉飾や虚偽記載の可能性を見つけ、それを打ち消す十分な証拠が提示されなかった場合、監査法人は「意見を表明しない」ケースがあります。要するに、「この決算書は信用できない」という意思表示です。監査法人の意見表明は、証券取引所が企業の上場を維持すべきか廃止すべきか判断する重要な基準の1つ。「意見不表明」でも即座に上場廃止とは限らないが、ほとんどの場合、監査法人から企業への死刑宣告に等しいのが現実と言える。

上場企業の不祥事が相次ぐ昨今、「意見の不表明」は珍しくない。ところが、セラーテムの会計監査人を務めるパシフィック監査法人が出したのは「結論の不表明」であり、これは初耳でした。一体何が違うのかと、セラーテムが6月15日に提出した四半期報告書に添付されている監査報告書を読んだら、思わず唖然とさせられた。問題の部分を下に引用します。

四半期連結財務諸表の作成責任を明確にするための経営者確認書の内容について、当監査法人は経営者に直接確認することができなかった。その結果、当監査法人は四半期連結財務諸表に対する結論の表明の基礎となる証拠を入手することができなかった。

経営者確認書とは、監査法人が意見の表明にあたって経営者に提出を求める文書で、「財務諸表の作成責任が経営者にあること」「監査に必要なすべての資料を提供したこと」などを確認をするもの。経営者がサインを拒否したり、何らかの理由で期限までに提出しなければ、監査法人は意見を表明できない建前です。セラーテムの代表取締役の池田社長は、3月6日に逮捕されて以来ずっと拘置所に入っている。このため、パシフィック監査法人は経営者確認書の内容を池田社長に直接確認するすべがなく、「意見を表明しようがない」というロジックらしい。「意見」の不表明ではなく「結論」の不表明としたのは、その理由が財務諸表が適正かどうかの判断とは直接関係ないからでしょうか。

だが、これはどう見てもおかしい。なぜなら、セラーテム監査役会が5月10日付でパシフィック監査法人に提出した「経過報告書」には次のような記述があるからです。

取締役会の決議により代表取締役の権限代行を適法に行うなど、法的にも問題がない体制で当社が運営されており、法律の専門家である顧問弁護士にもこのことを確認している

要するに、セラーテムには取締役会の了承の下で池田社長を代行する“誰か”がおり、顧問弁護士からも合法との見解を得ているという。パシフィック監査法人が、その“誰か”に会えなかったとは考えられません。にもかかわらず、なぜ経営者確認書を取れなかったのか。“誰か”がサインを拒否したのか。それとも監査役会の説明は嘘っぱちで、“誰か”は存在しないのでしょうか。いずれにしても、パシフィック監査法人が何かを隠しているのは間違いない。

そもそも、セラーテムの四半期報告書は投資家をなめているとしか思えないデタラメな代物でした。同社は中国系ファンドへの第三者割当増資により調達した資金で、北京誠信能環科技を買収したように見せかけていた。が、実際は資金の移動を伴わない株式交換(つまり架空増資)だったことを結局は認めました。子会社になったはずの北京誠信が、裏ではセラーテムを支配する実質的な親会社だったわけです。

セラーテムは「過年度決算を訂正する」としていましたが、その結果出てきたのがどんな決算書だったか、以下は6月15日付のIR(投資家向け広報)からの引用です。

監査法人の意見では、(中略)会計処理に関しては、企業結合会計推定の逆取得に該当し、北京誠信を傘下に有するChina CEE(編集部注:北京誠信の経営権を持つペーパーカンパニー) を取得企業、当社を被取得企業として連結財務諸表を作成することとなりました。

驚いたことに、親会社(北京誠信)の業績を上場子会社(セラーテム)の連結決算に組み込んで決算書を作成し、何食わぬ顔で提出していたのだ。例えて言えば、ダイハツ工業(子会社)が連結決算にトヨタ自動車(親会社)の業績を組み込んで発表するようなものです。粉飾うんぬん以前の問題で、まともな神経とは思えない。

真っ当な監査法人なら、こんな決算書には「不適正意見」を出して当然です。にもかかわらず、パシフィック監査法人が「経営者確認書を経営者に直接確認できなかった」などと屁理屈を持ち出したのは、故意に意見表明を避けたとしか考えられない。財務諸表がデタラメなら、監査報告書もインチキ。上場企業の監査制度への信頼を著しく貶める行為であり、心ある公認会計士は眉をひそめています。ある監査法人をリタイヤしたベテラン会計士がブログで厳しく批判しているから、パシフィック監査法人代表社員の笠井浩一会計士にはぜひ読んでもらいたい。

以前も書きましたが、パシフィック監査法人は会計監査人を務める上場企業がセラーテム1社のみ。笠井氏が事実上1人で切り盛りしており、他の4人のパートナーは名前貸し。赤坂の事務所に職員は常駐しておらず、代表電話は秘書代行サービスという“幽霊監査法人”が実態です。

笠井氏は1998年に青山監査法人に入所後、隆盛監査法人に移籍。06年、セラーテムが監査法人をトーマツから隆盛に変更したのを機に、同社の監査を手がけるようになった。当時、隆盛は大手監査法人に契約を断られたゾンビ企業の“駆け込み寺”として有名でした。ところが09年9月、代表社員の石井清隆が、ジャスダックに上場していたプロデュースの粉飾決算を指南した容疑でさいたま地検に逮捕され、隆盛は解散に追い込まれた。こうして笠井氏が設立したのがパシフィック監査法人でした。

セラーテムの07年6月期決算の監査報告書には、担当会計士として石井と笠井の名前が仲良く並んでいます。今年1月、さいたま地裁は石井に懲役3年6カ月の実刑判決を下しました(控訴して公判継続中)。石井と同様、笠井氏がセラーテムに粉飾を指南したり、不正を知りながら見て見ぬふりをした可能性はないのか。疑うなという方が無理でしょう。

大証がセラーテムを上場廃止にしたのは当然でも、決断を85日も先送りにした挙げ句、根拠が監査法人のインチキ監査報告書ではお話にならない。日本公認会計士協会や金融庁も、パシフィック監査法人をお咎めなしで済ますつもりでしょうか。この際、厳正な調査を求めます。

モブキャスト上場を強行した東証に抗議する

本誌最新号で「『ハイエナ』同伴のモブキャスト上場」と題して、ソーシャルゲームの独立系プラットフォーム、モブキャストの東証マザーズ上場に異議を唱えた。本誌質問状に対するモブキャスト、および監査法人A&Aパートナーズの回答は納得のいかないもので、あれだけ「反市」(反市場勢力)周辺の関与者を株主に持つ企業が、本日(6月26日)上場を遂げたことにFACTAは抗議する。

すでにモブキャストとA&Aへの質問状はこのブログに載せた。その最新号記事をフリーで公開しよう。それが東証に対するFACTAの満腔の抗議と受け止めていただきたい。

ロックアップ期間中は「反市」株主も株を売れないだろうから、その間、良識ある投資家諸兄が空売りでも現物売りでもモブキャストの株価を存分に叩いて、彼らに食い逃げさせないようにすることを願う。

そして、てんとして恥じない東証・斉藤惇社長、東証自主規制法人・林正和理事長にはあきれるばかりだ。あなたがたこそ、日本の資本市場を駄目にしていくA級戦犯だと思う。

金正勳准教授の経歴について慶應義塾への質問状

慶應義塾の塾長、清家篤氏に申し上げたい。そりゃ、ないでしょう。

大学院政策・メディア研究科の金正勲特任准教授の経歴詐称疑惑について、本誌の7項目の質問状に対する塾の返答は、およそ教育者たる資格があるのかと思われるほどのひどさだった。

1)~7)の質問にはお答えできません。

たった1行、これだけである。金准教授のブログでは、肩書に「特任准教授」と「特任」を入れなかったこととハーバード大学のvisiting Scholar を「客員教授」と訳してしまったミスだけを詫びている。

そんな生易しいものでないことはお分かりになったはずだ。中央大学の学部卒業時に提出した「コミュニケーション論」を除けば、どこにも彼の査読論文がみつからない。論文も書いてない人間ということは、学者ではないということだ。それがハーバードはおろか、オクスフォード上席研究員、ドイツ国防大学上席研究員を「詐称」したのだ。

慶應はちゃんと調べたのだろうか。インディアナ大学博士課程修了とあるが、博士論文の実在を大学自体が否定していることを。てことは、この人は何だったのか?

それを問い合わせた弊誌に、「お答えできません」はないでしょう。懲らしめに送った質問状を公開しましょう。

慶應義塾大学大学院

政策・メディア研究科(KMD)御中

金正勳特任准教授の経歴についての質問状

ファクタ出版株式会社

月刊FACTA発行人阿部重夫

拝啓

時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。弊誌は調査報道を中心とする総合誌で、オリンパス報道などでお聞き及びかと存じます。弊誌は09年3月号で慶應義塾の400億円運用損問題、10年2月号で慶應評議員選挙の内情、11年2月号で安西前塾長のNHK会長話などを報じ、発行人は政策・メディア研究科と同時に発足したシステムデザイン・マネジメント科(SMD)で手嶋龍一教授の授業に協力したこともございます。弊誌はいま、一部ウェブサイトなどで指摘されました政策・メディア研究科所属の金正勳特任准教授の経歴問題について取材中です。

金准教授はその著書やサイトなどで以下のような経歴を記載しておりました。

直近は修正されて以下のように書き直されています。

慶應義塾大学大学院 政策・メディア研究科特任准教授。韓国生まれ。日本に国費留学。米インディアナ大学博士課程修了。2004年より、慶應義塾大学デジタルメディア・コンテンツ統合研究機構助教授、2009年より現職。英オックスフォード大学客員上席研究員、ハーバード大学法科大学院visiting scholar等を歴任。

ブログ:http://kimkeio.typepad.jp/blog/

この点について下記のような質問を作成しました。

1) ハーバード大学、オクスフォード大学、ドイツ連邦国防大学等に確認したところ、修正前の経歴はいずれも事実でなく、修正したのはその指摘を受けたからでしょうか。

2) 単なる誤記とは考えられず、詐称と考えますか。当研究科はこの経歴問題の事実経過や紹介者を調査し、金准教授の解任など関係者の処分を検討していますか。

3) 金准教授は政府のIT戦略会議などの民間委員の肩書を持っていますが、経歴詐称の人物を政府機関に送り込んだ責任は誰にあると考えますか。

4) IT戦略会議などの政府資料が韓国などに漏れているとの指摘があり、金准教授が流したかどうか研究科として調査していますか。

5) 金准教授は韓国のNAVERとの関係(親会社の諮問委員)が指摘され、住居も六本木ヒルズとされ、その収入について疑問が出ています。研究科は彼の背景を調べましたか。

6) 中村伊知哉、国領二郎教授らと金准教授は親しい関係と見られますが、有力教授とはどう関わっているのでしょうか。

7) 金准教授はメディアコミュニケーション研究所に学生と金正勳研究会を持っています。学生には今回の経歴問題をどう説明しているのでしょうか。

質問は以上です。恐縮ですが、次号の締め切りの都合上、6月11日(月)までにメール、ファクス、郵送、または電話でもご回答願えますでしょうか(4月には政策・メディア研究科の夏野剛特別招聘教授にメールでご回答いただきました)。可能なら金正勳准教授に直接インタビューして、ご本人の釈明をうかがいたいと存じます。

よろしくご一考のほどお願い申し上げます。敬具

6月5日

「特任」とは慶應にカネを積んで得た肩書ということだ。つまり、金准教授はどこからか金をひっぱってきて慶應のポストにありついた。慶應はカネさえ積めば、身体検査などしないのだ。ま、キャンパスの片隅をうろうろしているくらいなら、

あわれ彼らは生涯、経歴詐称の准教授に教わった負い目を背負いながら生きていかなければならない。

「あなた、慶応のどこのゼミを出たの?」

「え、え、それは……」

かわいそうでしょ、慶應はそれをどう考えるのか。

何もしないでほっかむりする気なら、金ゼミのウェブページを紹介しよう。「一生の恥」を背負った生徒名が麗々しく並んでいる。

1期生

2期生

3期生

4期生

5期生

6期生

彼らゼミ生への金准教授の「贈る言葉」を本にしたのが、ダイヤモンド社の『媚びない人生』だ。18日に日経朝刊3ページで、ダイヤモンドはこの本の大宣伝をしていた。

金准教授は先週、知り合いを通じて弊誌発行人に接触を図った。が、雑誌に記事が出ると聞くや、腰砕けになり、「記事を読んでから」と後退、あげくになしのつぶてだ。

「未熟と傲慢」を反省して夜も眠れないとあるが、当然でしょう。贋学生ならぬ贋教師なんだから。7月には日本を逃げ出して、なんとハーバードにtraining scholarで行くという話も聞こえてくる。客員教授を名乗った人が、ずっと格下のポジションでやり直しとは。だけど、それじゃ、とうていハーバードの客員教授にはなれなさそうですね。

そもそも、論文を書けるかも疑問だ。著書の「逆パノプティコン」だって聞きかじり。ミシェル・フーコーの『監獄の誕生』くらい、ちゃんと読んでるのだろうか。ウィキリークスに乗じて、大衆監視の未来社会を書いたつもりが、じぶんの素性が暴かれたんじゃ、開いた口がふさがらない。

三菱東京UFJ銀行の荒木三郎常務に質問状

6月28日、オリンパスと同じ日に日本武道館で株主総会を開きますね。公開した弊誌質問状について株主から質問が出た場合に備えて、もしかすると想定問答集の作成にお忙しいところかもしれません。広報・企画担当の常務として、誠にご苦労さまです。

どうやら、弊誌の報道は「ニイウスコー事件当時に流れた怪文書の水準で、取るに足らない」とかわすおつもりとか。甘いなあ。そんなマジノ線(第一次大戦でフランスがドイツ国境に敷いた要塞線)じゃたちまち破られますよ。

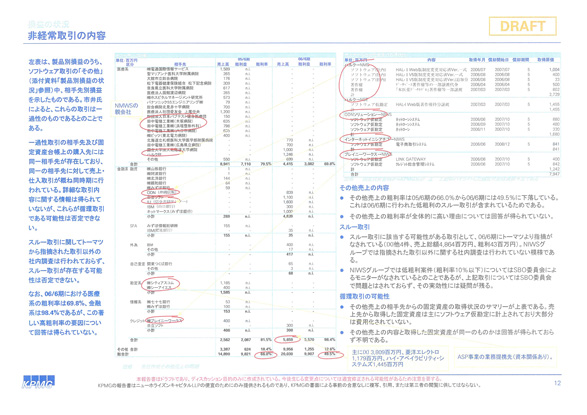

KPMG FASの報告書の写真に「DRAFT」とあったのに縋って、あれは最終版ではないと言い逃れする気なら、最終版を公開してもらいましょう。ほかのページも世間にさらさなきゃなりませんが、果たしてできますでしょうか?

いや、公開しなくてもいいですが、金融庁にはどう説明するのですか。必ず真偽の照会が来るでしょう。その説明の論理構築のほうがいまやるべきことかもしれません。

あなたがたの戦術は典型的なWishful Thinking。今まで揉まれてないから、そういう甘えで通じると思っていらっしゃる。これはFACTAに対して必敗の道です。思うに、いろいろあった三井住友のほうがずっとワルですから、BTMUももっと見習って考え直したほうがいいですね。

さて、スペインのアルドモバル監督の映画『私が、生きる肌』のように、切り張りの人工皮膚でつくりあげたBTMUの仮面を、今度は薄皮を剥がすように一枚一枚脱がしていきましょう。

とりあえずKPMG報告書の別ページを掲載しましょう。意味はお分かりですね。あなたがたが隠している恥部です。

いかがでしょう?まだまだ他にも面白いページがあります。荒木常務、あなたは三島由紀夫の歌舞伎『椿説弓張月』ってご覧になったこと、ありますか。

中の巻に白縫姫にとらわれた武藤太が褌ひとつの裸にされ、姫の箏曲「薄雪の曲」にあわせて腰元たちに竹釘を木槌で打ち込まれて、血みどろになる凄惨な場面があります。

うらめしやわが縁

うすゆきのちぎりか

きえにし人のかたみにて

涙ばかりやのこるらん

右肩先、左肩先、右腕、左モモ、腹に打ち込まれて血みどろになり、「のこるらん」で心臓にとどめをさされるのですが(いかにもセント・セバスチアンの殉教図を好んだ三島らしい趣向)、BTMUをこの武藤太に見立てましょうか。

バンカーには教養のない人が多いから、弓張月を知らないかもしれないので、すこしヒントをさしあげましょう。それが以下の質問状です。

Quia natura hominis est haec et tamen non et de se haec, quia tunc non posset esse in alio; igitur per aliquid sibi additum.

さあ、これが誰の文章か分かりますか。この文章がBTMUの何にあてつけたと思うか、ぜひ株主総会で答えて欲しいものです。

大証の不名誉な記録が85日でストップ、物笑いの種に

大証がついにFACTAに白旗をあげました。昨日(6月19日)午後の取引終了後、セラーテムテクノロジーの上場廃止を発表したのです。一昨日(6月18日)に公開したブログと記事で「不名誉な記録を更新中」と指摘され、慌てふためいたのかどうかは知りません。が、セラーテムが6月15日に提出した四半期報告書に対して監査法人が「結論を表明しない」と通知してから、上場廃止の決断までわずか2営業日余り。イカサマ企業にやさしいことで有名な大証とは思えない早業でした。

でも、不名誉な記録は消えません。東京地検特捜部がセラーテム社長の池田修と元取締役CFOの宮永浩明らを金融商品取引法違反(偽計)の嫌疑で逮捕したのが今年3月6日。証券取引等監視委員会が法人としてのセラーテムおよび池田、宮永の三者を告発し、特捜部が起訴したのが3月26日のことです。証券監視委の告発から上場廃止決定まで85日もかかったのは、過去の最長記録であるライブドア(東京証券取引所マザーズ)の31日の2.7倍以上という前人未踏の新記録。東証の記録を大証が塗り替えたという意味でも、歴史に残る壮挙でしょう。大証の米田道生社長と社外取締役兼自主規制委員会委員長の川本裕子女史には、お祝いを申し上げたい。

ところで、セラーテムの上場廃止について、大証は下記の2つの理由を挙げています。

① (株)セラーテムテクノロジーの四半期財務諸表等に添付された四半期レビュー報告書において,公認会計士等によって,「結論の表明をしない」旨が記載され,かつ,その影響が重大であると(株)大阪証券取引所が認めたため

② 公益又は投資者保護のため,(株)大阪証券取引所が上場廃止を適当と認めたため

要するに、①セラーテムが6月15日に提出した四半期報告書に対して監査法人が「結論を表明しない」と通知したことと、②「公益又は投資者保護のため、上場廃止が適当」と大証自身が判断したのが理由というわけです。

大証は同時に、「セラーテムテクノロジーの上場廃止理由について」なる補足資料も発表。その内容が実にふるっており、市場関係者の間で物笑いの種になっています。順番が逆になりますが、まず②の理由から引用しましょう。

<上場廃止理由2について>

(株)セラーテムテクノロジーの行った上記開示は,投資者の投資判断にとって重要な情報を偽ったものであり,(株)大阪証券取引所の行った実質的存続性審査に対して,極めて大きな影響を与えたとともに,実質的存続性審査そのものに対する投資者の信頼を毀損したと考えられ,金融商品市場に対して悪影響を与えるものであったと認められます。加えて,(株)セラーテムテクノロジーが虚偽の開示を長期間にわたって是正しなかったことは,極めて悪質であったと認められ,(株)セラーテムテクノロジーの真相究明に対する姿勢は不十分であると認められます。また,(株)セラーテムテクノロジーが,上場会社として金融商品取引法違反(偽計)の嫌疑で告発及び起訴されたことは,重大であると認められます。これらの状況は,(株)セラーテムテクノロジーが投資者に対する重大な背信行為を行ったものと認められ,公益又は投資者保護の観点から重大であると認められます。

よくもまあ、しゃあしゃあと言えたものです。FACTAがセラーテムを「ハコ」にした北京誠信能環科技の裏口上場疑惑をスクープしたのは2010年9月号(8月20日発行)でした。当時、本誌の取材に対して「不適当な合併等にはあたらない」、「理由は個別の判断」などと強弁したのは、一体どこの誰でしょうか。大証の辞書には「恥」という言葉がないらしい。

市井の月刊誌に過ぎないFACTAをシカトするのは勝手です。しかし前述の通り、東京地検特捜部が池田と宮永を逮捕し、証券監視委が法人としてのセラーテムを告発してもなお、大証は85日間も決断を先送りし続けた。「投資者に対する重大な背信行為を行ったものと認められ,公益又は投資者保護の観点から重大であると認められる」のは、大証自身ではないのですかね。

一昨日のブログでも触れましたが、6月15日に東京地裁で開かれた池田と宮永の初公判では、大証の審査担当者が特捜部の事情聴取を受けていたことが明らかになりました。この担当者は、セラーテムが子会社化した北京誠信の売上高と利益が親会社を大幅に上回っていたことに不審を抱き、「不適切な合併」にあたるのではないかと疑った。これに対して池田と宮永は、第三者割当増資を通じて北京誠信の買収資金を提供した中国系ファンドのWCIについて、「北京誠信とは無関係」、「純投資でありセラーテムの経営には関与しない」、「将来も議決権の過半数を取得する意思はない」などと嘘をつき、担当者をまんまと言いくるめたのだとか。

しかし、北京誠信とWCI、そしてもう1社の中国系ファンドのNLGが一体である可能性は、調べればすぐにわかることでした。専門的な調査なんか必要ありません。中国語の検索サイトで社名と代表者の名前を入力するだけで、怪しげな情報がいくつも出てくるのですから。嘘だと思うなら、北京誠信の社名とNLGの代表者だった庄瑩の名前を「百度(バイドゥ)」で検索してごらんなさい。2009年6月に北京で開かれた環境関連の会議で、庄瑩が「北京誠信副総経理」の肩書きでスピーチしていたとの情報が、検索結果の1ページ目に表示されますからね。

大証はこんな初歩的な調査さえ怠っていた。前出の「上場廃止理由2」のなかで、「大阪証券取引所の行った実質的存続性審査に対して,極めて大きな影響を与えたとともに,実質的存続性審査そのものに対する投資者の信頼を毀損した」などと被害者面していますが、ご冗談でしょう。手抜き審査で投資者の信頼を毀損したは大証自身であり、その罪は万死に値します。

特捜部が大証の担当者を事情聴取した時期は不明だが、3月26日の起訴よりも前だったはずです。遅くともそれまでに、大証はセラーテムに騙された事実を知っていた。「上場廃止理由2」に鑑みれば、起訴の数日後には上場廃止を決めるべきでした。にもかかわらず決断を85日も先送りしたのは、自分の目が節穴であることを認めたくなかったからとしか思えません。

セラーテムの株価は、池田と宮永の逮捕直後の3月9日に1355円の安値をつけた後に反転し、昨日の終値は3030円と2倍以上に上昇していました。これは、大証がセラーテムを2カ月以上も放置し、「決算を訂正すれば上場は維持されるのではないか」との噂が市場に広がったことと無関係ではありません。セラーテムが出した「金商法に違反するような行為は行っていない」などという噴飯物のIR(投資家向け広報)にも、大証は見て見ぬふりを続けていた。

ここまでコケにされた株主は本当にお気の毒です。損害賠償を求める際は、セラーテム関係者だけでなく大証の責任追及もお忘れなく。

もうひとつの上場廃止理由である「監査法人の結論不表明」もケッサクなので、また次回に。

モブキャストへの公開質問状

交流サイト(SNS)のソーシャルゲームで、「コンプガチャ」の射幸性が社会的に騒がれているなかで、独立系プラットフォームの「モブキャスト」(3664)が6月26日に東証マザーズに上場される。

14日に公開価格が決まり、仮条件(640~800円)(単位100株)上限の800円となり、6月18日から21日までの申し込み期間である。

本誌はモブキャスト上場に疑義を呈する。その理由は最新号「『ハイエナ』同伴のモブキャスト上場」をお読みください。上場承認を与えた東証、主幹事証券の三菱UFJモルガン・スタンレー証券、マーケットメーカーとして参加する大和、SBI、岩井コスモ、丸三、いちよし、岡三の証券各社の非常識を批判するため、本誌がモブキャストと監査法人のA&Aパートナーズに送った質問状を公開する。

*****

モブキャスト広報担当石橋さま

取材のお願い

拝啓時下ますますご清祥のことと存じ上げます。昨日、電話でお願いしました「御社の上場に関する幾つかの疑問」につきまして、「依頼書」を作成しましたのでお送りします。

弊誌(ホームページがありますのでご参照ください)は会員制の経済月刊誌ですが、上場企業が業績不振に陥った際の資金調達につきまして、「反市場勢力」が食い込んでくる可能性が高く、それが犯罪を誘引することが多いために厳しく監視、批判的に報じてきました。そうした勢力の事を「資本のハイエナ」と表記、現在、証券取引等監視委員会が重点的に調査するきっかけを作ったと自負しております。

「反市場勢力」とは、暴力団との関連性をもって語られる「反社会勢力」ではなく、「自らの利益の為に、上場企業や株主、そして証券市場を汚す勢力」と定義づけられるもので、「反社会的勢力」を取り込む幅広いものです。

「反市場勢力」であることが金融商品取引法などに即時抵触するわけではないとはいえ、一度、「怪しい資金調達」に手を染めた企業(人物)は、何度も繰り返す“習性”があり、それが人脈を形成、反市場勢力間で複雑な人間模様を形成、やがて事件化していく過程を、弊誌は何度も目にし、報じてきました。

弊誌が御社の上場に疑問を持つのは、役員や大株主のなかに「反市場勢力」と呼んで差し支えないような方がいるからです。存在自体は合法でも、過去に繰り返した「怪しい資金調達」への便乗は、それを“習性”と捉え、報じるべきだと考えております。

その問題を中心に、上場準備の過程で御社が行った幾つかの“工作”についても耳にしており、それを含めて、以下にお答えいただけませんでしょうか。

①「反市場勢力」が生息する「ハコ」と呼ばれる上場企業、もしくはそれに付随する未上場企業は限られており、弊誌は、そうした企業に偶然ではなく積極的にかかわった企業(人物)を、「反市場勢力」として問題にしています。それに該当しているのは、以下の方々です。

・清田卓生取締役(日本エーエム、ビービーエー、ハート&ブレイブコンサルティング、ビットアイル)

・寺田航平ビットアイル代表(モバイルジャッジ、デジタルアドベンチャー)

・藤井雅俊元取締役(ジャパンデジタルコンテンツ信託)

・前川昌之監査役(ザウスコミュニケーションズ、パワーインベストメント)

・高森浩一監査役(ゲートウェイ、プリンシバルコーポレーション)

ひとりふたりではなく、これだけの役員・元役員・大株主が、直接間接にハコ企業に関わっているのは尋常ではありません。御社の企業体質が問われると思うのですが、どう認識していますか。

②会社設立時から上場を意識していた藪代表は、第一期から監査を入れていたと聞いております。にもかかわらず、A&Aパートナーズが監査証明を出したのが第7期と第8期だけであるのはなぜでしょうか。

③上に絡みまして、弊誌は、御社が第5期において取引先企業の「映人」などを通じた「循環取引」に踏み切り、数千万円の売り上げを立てたという情報を入手しております。また、第6期において映像部門から撤退、相当な赤字決算を余儀なくされ、第7期から業績が上向いたために、第7期と第8期の2期分の監査証明となったと聞いているのですが事実でしょうか。

質問は以上です。6月20日発売のFACTA7月号での掲載を予定しており、恐縮ですが、6月11日(月曜日)までにご回答をいただけませんでしょうか。よろしくご検討ください。敬具

続いて監査法人のA&Aパートナーズにも以下の質問状を送った。

監査法人A&Aパートナーズ

日高様

取材のお願い

拝啓、時下ますますご清祥のことと存じます。昨日、電話でお願いしました「御社の上場に関する幾つかの疑問」につきまして、「依頼書」を作成しましたのでお送りします。

電話で、「守秘義務があるのでお答えできない」と言われたことについては十分、承知しておりますので、以下の2点のみご回答いただけませんでしょうか。

①モブキャストの藪代表は、会社設立時から上場を意識しており、第1期から監査を入れていたと聞いております。にもかかわらず、貴法人は第7期と第8期の2期分のみ監査証明を出しています。これはなぜでしょうか。

②弊誌が収集した情報では、モブキャストは第5期で取引先を巻き込んだ「循環取引」を行い、第6期にそれは行わなかったものの、映像部門の撤退による相当な赤字決算を余儀なくされ、そうした「負の決算」であったために、貴法人は第5期と第6期の監査証明を出さなかったと聞いていますが、事実でしょうか。

掲載氏は6月20日発売のFACTA7月号を予定しており、恐縮ですが、6月11日(月)までにご回答いただけないでしょうか。よろしくご検討ください。

いずれも回答をいただいたが、その骨子は最新号記事に載せた。いずれ支障のない限り全文を公開しよう。弊誌はモブキャストが晴れて上場したら、公開企業としての義務をまっとうできるかどうか、徹底して追求していくつもりだ。

三菱東京UFJ銀行への公開質問状

FACTAオンライン版では6月18日18時(今月号は印刷工程の関係で18時の公開とさせていただきます)からオンライン会員に記事が公開されますので、それと同時に最新号に掲載されている「三菱東京UFJ銀行の『仮面』<上>」で、同行に送った質問状をこのブログで公開します。弊誌は1年前、オリンパスに粉飾の疑いのある内外の合併案件について質問状を送り、同社の不正を暴くことができました。今年の標的はメガバンクの雄、三菱東京UFJ銀行です。弊誌は2008年に民事再生法を申請し、元会長と元副会長が逮捕・起訴されたニイウスコー事件で、メーンバンクの三菱が果たした役割を再検証しました。その調査報道の第一弾が最新号に掲載されています。記事と併せて、質問状をお読みいただければ、問題の所在がどこにあり、その回答のどこが致命的かがお分かりになると思います。

*****

三菱東京UFJ銀行

広報部御中

ニイウスコー事件についての質問状

ファクタ出版株式会社

月刊FACTA発行人阿部重夫

拝啓

時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。弊誌は調査報道を中心とする総合誌で、昨年のオリンパス報道などでもご承知かと存じます。昨年9月、元会長と元副会長が横浜地裁で有罪判決を受けた元東証1部上場企業のニイウスコー事件について、弊誌編集部は再検証の取材を行っております。そこで当時のメーンバンクであった御行に対し、当時の状況を確認させていただこうと考え、下記のような質問を作成いたしました。お忙しいところ恐縮ですが、ご回答いただけたら幸いです。

1)2008年5月2日の債権者説明会では、平成19年(07年)6月期に債務超過になったことを受けてスポンサー選定に着手し、「国内外のスポンサー候補先数十社の中から選定されたロングリーチグループおよびフェニックス・キャピタルを引受先とする総額200億円の第三者割当増資を実行」(説明会資料5ページ)とありますが、同年6月期決算が確定する前の同年4月に、ニューホライズンキャピタルとシルバーレークパートナーズが御行との相談に基づいてニイウスコーへの投資を検討していたとの情報があります。これが事実なら、なぜ債権者説明会でその事実が伏せられたのでしょうか。

2)この説明会では、ニイウスコーの粉飾について「これまでの会計監査やロングリーチグループとフェニックス・キャピタルが出資前に行ったデューディリジェンスによっても発見されておらず、平成19年(07年)11月の増資完了後に旧経営陣および従業員からの告白によって初めて判明した」(説明会資料6ページ)とありますが、御行の企業審査部がそれ以前に知っていたとの情報があります。当時の企業審査部長、審査担当役員、頭取はニイウスコーの不祥事発覚を恐れ、事実に蓋をしたことはありませんか。

3)07年6月に別の監査法人が行ったデューディリジェンスでも循環取引や在庫の不透明など粉飾の可能性が指摘され、御行の指示によりその記載を削除・変更した事実はありますか。もしあったとしたら、債権者説明会での説明はもとより、10月に200億円の第三者割当増資に応じたロングリーチやフェニックス・キャピタル(発表は8月末)の投資家に対して、重大な背信行為があったことになりませんか。

4)債権者説明会資料によれば、破綻したニイウスコーの一般債権者は2%台の弁済率となり、ロングリーチやフェニックスを含む株主への弁済率はゼロでした。清算貸借対照表の長期、短期借入金を見ますと、帳簿価額と清算価額を比べた弁済率は85~100%ですから、これは04年、06年の2回の増資と07年の第三者割当に応じた投資家の資金を、銀行の債権回収に回したと見ることができます。ニイウスコーの粉飾を知りながら、株主を泣かせて銀行が債権保全を図ったとすれば、金融商品取引法違反の恐れがあると考えますが、御行のご見解をうかがいたい。

5)横浜地検によるニイウスコー捜査では、御行も事情説明を求められたと思いますが、御行幹部が早くからニイウスコーの粉飾を知っていた可能性についてどう回答されたのでしょうか。もし上記の可能性が弊誌の調査報道によって証明された場合、御行は責任問題をどう考えられますか。

質問はとりあえず以上です。この件については事実確認の質問状をニューホライズンにも送付しようとしましたが、守秘契約を理由に受け取りを拒絶されました。御行およびMUFGには株式公開企業として説明責任があると考えますので、ぜひご回答いただくようお願い申し上げます。恐縮ですが、弊誌の締め切りの都合もございますので、回答期限は今週金曜、6月8日までとさせていただきます。メール、FAX、郵送いずれでも構いません。もし面談がかなうのでしたら、当時の頭取であった畔柳信雄元会長を希望いたします。敬具

6月4日

これに対する回答は6月8日午後9時過ぎにファクスで弊社編集部に届きました。金曜夜まで残業していただいて恐縮ですが、回答はほとんど全面否定でした。

1)ご回答

・債権者説明会は債務者が開催し、同資料も債務者が作成したものであり、当行はお答えする立場にございません。

2)ご回答

・「それ以前に知っていた」事実はございません。また、「事実に蓋をした」事実もございません。

3)ご回答

・「当行の指示によりその記載を削除・変更した」事実はございません。

4)ご回答

・ご指摘のような事実はございません。

・なお、民事再生法手続きにおきましては、再生債権に対する弁済率は、所定の手続きに基づき、少額弁済を除き、債務者に係らず同一に扱われていると認識しております。

5)ご回答

・捜査に関することはコメントを控えさせていただきます。

記事に書いたように、この高飛車な全面否定に、弊誌はほくそ笑んだ。2)と3)は明らかに虚言である。記事はその大嘘を物証によって覆すことができたと思う。最新号の誌面を見れば、「事前に知っていた」動かぬ証拠が載っている。誰かの企業小説のタイトルではないが、三菱は「広報室沈黙す」の事態にいたったことだろう。オリンパスと同じである。FACTAをなめたらあかんぜよ。

公開質問状にもあるように、畔柳前会長のインタビューは実現していない。ぜひ再考をお願いする。またデューディリジェンス報告書改竄の前後の事情を知っているニューホライズン、KPMG FASなどの関係者も、守秘義務を理由にした取材拒否を再考し、真実を語ってほしいと思う。

雑誌は誌面の制約があって報告書の一部しか載せていないが、今後はこのブログなどあらゆるメディアを通じてニイウスコーの実態を銀行がいかに蓋をしたかを暴露していく予定である。

オンライン版公開は18日夕から

FACTAオンライン会員向け限定のサービスとして、本誌は毎月18日正午から最新号がこのサイトで読めるようになりますが、今号は都合により公開時間を遅らせ、本日(18日)午後6時30分からといたします。

“三流証取”の大証が、不名誉な記録を更新中

大阪証券取引所にとって、先週金曜日(6月15日)は踏んだり蹴ったりでした。この日は、本誌が疑惑を追及してきたジャスダック上場企業、セラーテムテクノロジーの四半期決算書の最終提出期限であると同時に、3月に東京地検特捜部に逮捕・起訴されたセラーテム社長の池田修と元取締役CFOの宮永浩明の初公判が東京地裁で開かれたのです。

本誌は次号の記事(ウェブサイトは6月18日18時公開、雑誌は20日発売)で、セラーテムの不正に見て見ぬふりをしてきた大証、監査法人、顧問弁護士、監査役、社外取締役など「共犯者」たちの醜悪な責任逃れを追及します。しかし発行日の関係で、締切をぎりぎりまで引っ張っても6月15日の出来事の反映は無理。そこで、記事よりも一足早くブログで補足するとしましょう。

セラーテムは、2009年6月と11月に実施した2度の第三者割当増資を通じて、英領バージン諸島に登記されたWCIとNLGという中国系ファンド2社に発済み株式の過半数を割り当て、増資により調達した資金で中国の環境関連企業、北京誠信能環科技を買収したと嘘の発表をしていました。WCI、NLG、北京誠信は実際には一体であり、一連の操作はセラーテムを「ハコ」にした北京誠信の裏口上場だったのです。

本誌はこの疑惑を10年9月号でスクープ。その後、証券取引等監視委員会が11年5月末に強制調査に着手し、今年3月6日に特捜部が池田、宮永らを逮捕しました。3月26日には証券監視委が法人としてのセラーテムと池田、宮永の三者を金融商品取引法(偽計)の嫌疑で告発。同日、特捜部が三者を東京地裁に起訴しました。

日本の証券取引所は規定上、裏口上場を禁じています。上場廃止基準に「不適当な合併等」という項目があり、怪しげな第三者割当増資や未上場企業の買収は証取の審査部門のチェックを受けなければならない。にもかかわらず、大証はセラーテムの一連の操作をあっさり通しました。それどころか、本誌が疑惑を暴いた後も「不適当な合併等にはあたらない」「理由は個別の判断」などと強弁し、セラーテムをかばい続けたのです。

大証の厚顔無恥は、証券監視委と特捜部が摘発した後も、頑として誤りを認めないことでしょう。池田と宮永が3月6日に逮捕されると、大証はセラーテムを監理銘柄(審査中)に指定しました、しかし、監視委の告発から2カ月半が過ぎた今も、審査結果を出していません。上場企業をめぐる不正について、監視委が偽計で告発したケースは過去に10件もなく、全て告発から1カ月以内に上場廃止になっています。そんななか、大証は不名誉な記録の最長不倒距離を更新中です。監視委も特捜部もなめられたものですね。

セラーテムは、事件の影響で2012年6月期の四半期報告書を期日までに提出できず、6月15日の最終期限に提出できなければ自動的に上場廃止になるはずでした。大証にとっては、決算報告書の未提出を理由に上場廃止にできれば、表向き過去の誤りを認める必要がなく好都合だったはず。ところが、セラーテムは過年度決算を修正した決算書を15日午後に提出。この決算書は、監査法人から「結論を表明しない」と匙を投げられました。

その結果、ついに大証はセラーテムを上場廃止にすべきかどうか、つまり自分の誤りを認めるかどうかの決断を下さなければならない窮地に追い込まれたのです。さらに、池田と宮永の初公判では、検察の冒頭陳述で決定的な事実が明らかになりました。セラーテムの一連の操作を審査した大証の担当者は、「不適当な合併等」に当たる可能性を認識していたのに、池田と宮永の虚偽の説明を鵜呑みにしたことを、特捜の事情聴取で証言していました。

さて、大証はどう落とし前をつけるのでしょうか。この際、決断の先送りを続けてセラーテムの上場を維持し、イカサマ企業に世界一優しい“三流証取”として売り出してはどうでしょう。中国から上場申請が殺到するかもしれませんよ。セラーテムと背後でつながったチャイナ・ボーチーを野放しにしている東京証券取引所の合併相手としても、実にお似合いです。

ちなみに初公判では、裏口上場の青写真を描いた宮永が、09年4月頃に知人のトーマツ関係者にアドバイスを求めていた事実も明らかになりました。当時、宮永はチャイナ・ボーチーの副総裁を名乗り、トーマツは現在もボーチーの会計監査人です。監査法人が顧客の裏口上場計画の相談に乗るとは、実に立派なサービス精神ですね。トーマツへの質問状のネタがまたひとつ増えました。

水俣病の故原田正純医師と「暗いはしけ」

私にとって水俣病はサンクチュアリーである。

熊本日日新聞の論説委員長、高峰武氏とはもう20年近く前に知り合い、彼の生涯テーマである水俣病の本をたびたび贈っていただいた。ほとんど半世紀近くに及ぶ熊日の追跡は、地方紙としてというより、ジャーナリズムとして脱帽するほかない。断じて忘却の彼方に去らせまいとするその姿勢は、内心敬服するほかなかった。

それに、私が駆け出しの記者だった時代に読んだ石牟礼道子さんの『苦海浄土』は、息をつめて読んだ本である。よくあるアジ調の告発ではなく、あんなに詩的な優しい文体で怒りを書くことができるなんて驚きだった。今でも自分はとうてい及ばないなと自戒している。

その水俣病の研究と患者救済に一生を捧げた原田正純医師のことも聞き及んではいたが、6月11日に77歳で亡くなられたと聞いて瞑目していた。ある知人から熊本学園大学水俣学研究センターの追悼文を教えてもらった。インターネットで読めるという。それによると、原田先生は、人生最後の数週間をアマリア・ロドリゲスの「暗いはしけ」を聞きながら過ごしたそうです。

ポルトガルの歌謡ファドについては、このブログでも何度か書いたことがある。「暗いはしけ」は映画「過去をもつ愛情」でファド歌手のロドリゲスが歌って、世界に知られた名曲である。人生最後のベッドであの曲を聴きながら、あの世へ旅立つというのは、原田さんは青春に帰っていたのだろう。

船に揺られて沖に漕ぎでるような不思議なリズムで歌われるから、暗い海にちらつく不知火を思い浮かべていたのだろうか。ほんとうは「暗いはしけ」はファドではなく、ポルトガルの植民地だったブラジルの子守歌の替え歌なのだ。

もとは白人農園主の乳母兼子守りとなった黒人女の嘆きの歌「黒い母」である。ご主人さまの赤ん坊の揺りかごを揺らしながら、小屋で乳もろくにやれずに泣いているわが子と、奴隷として鞭打たれる夫を思いやる歌詞がなんとももの悲しいララバイだ。

サラザール独裁政権下のポルトガルで、その植民地の旧悪を暴露する歌詞が認められるはずもなく、「黒いはしけ」は時化の海で行方不明となった船乗りの夫を案じる妻の歌詞になった。それでも人の心を揺るがすのは、歌自体にエレジーの魂が宿っているからだろう。

私の知り合いのファド歌手が、両方の歌詞で歌った画像がYoutubeにあるから紹介しよう。

原田医師の霊も、この悲しい旋律に乗って、不知火海の夜空に瞬く犠牲者たちの魂のもとへ旅立ったと信じたい。

恥ずかしくないの? 読売「記者が選ぶ」の書評

今は編集期間のブラックアウト中だから、このブログを書く時期ではないのですが、目を疑うような記事を読んだのでちょっと一言。

今は編集期間のブラックアウト中だから、このブログを書く時期ではないのですが、目を疑うような記事を読んだのでちょっと一言。

6月10日付の読売新聞朝刊読書面「記者が選ぶ」の項目で、『オリンパスの闇と闘い続けて』(浜田正晴著、光文社、1400円)の書評が載った。

オリンパスの内部通報制度を信じて、上司を内部告発したら、その窓口から上司に筒抜けで、左遷され干されたオリンパス社員が書いた本である。裁判所に訴えて高裁で逆転勝訴したのは、本誌が菊川剛元会長らの損失隠しと穴埋めのための巨額粉飾を暴いたのと同時期だった。もちろん、両方ともオリンパスの体質の一端を象徴していたから、オリンパスの事件化とともに、浜田さんがその闘いの記録を本にすることは当然だし、その勇気は本誌も敬服している。

だが、この書評は何だろう。

巨額損失隠し事件を扱った「オリンパス本」が複数出版されているが、それとは全く別の話。ただ、報道で批判された隠蔽体質と相似形の嫌な話が満載だ。

不思議な書き出しだ。オリンパス事件について書かれた本は(便乗本を除けば)、当事者である山口義正記者の『サムライと愚か者』、ウッドフォードの『解任』、われわれチームFACTAの『オリンパス症候群』の3冊にすぎない。それぞれ視点が違うが、ひとくくりにして「オリンパス本」とジャンルみたいにしている。そんなジャンルは存在しないぜ。悪意たっぷり、棘のある表現ですな。

「嫌な話」?スキャンダルが心地いい話のわけはないから、ここは書評子である森記者にとって「嫌」なのだろう。そういう個人的感情を忍びこませるのはいいが、これでは浜田さんの本の書評などそっちのけではないか。浜田さんが気の毒だ。

森記者の正体は後段になって明かされる。

敗色が濃厚な中、読売新聞が「オリンパス社内告発で『制裁人事』」と報じたことで局面は代わり、高裁で逆転勝訴した。

その記事を書いた当人が、おれの手柄だと言いたいだけの書評。品下がるとはこれを言う。

確かに2009年2月27日付で読売は「告発者名を社内窓口明かすオリンパス社員制裁人事」なる記事を1面に載せている。記事の内容からは、浜田さんの代理人弁護士の持ち込みネタであることが察せられる。現にその3日後の3月2日、浜田さんは東京弁護士会に人権救済を申し立て、司法記者会で会見をしたから、各紙とも3日付の朝刊で一斉に報じている。

つまり、たった4日先んじただけで「局面は代わり」とは大仰な。いち早くネタをつかんだのに、君らはそれから何をしていたのかと問いたい。浜田さんの問題からオリンパスの腐敗を暴く取材へとどうして一歩進められなかったのだろうかと。ウッドフォードが解任されてから、読売新聞社会部はどうしたかを明かせば、FACTAに電話をかけてきて「ネタを教えてくれ」と虫のいいことを言ってただけ。

「コンプライアンス」という言葉が、まるで魔物のような、別の意味に思えてくる。

あなたの会社はどうなのか。パイプくわえたご老体主筆に平身低頭、会社のていをなしてないないではないか。ぜひ、協会賞を取れるような記事が載ることを期待しています。