EDITOR BLOG

「ウルトラ・ダラー」を100倍楽しむ1――BBC調査報道の真実

3月1日、畏友手嶋龍一氏のドキュメンタリー・ノベル「ウルトラ・ダラー」が刊行される。氏の長編ドキュメンタリーは「ニッポンFSXを撃て」(1991年)、「一九九一年日本の敗北」(1993年)以来だから、実に13年ぶり。彼の愛読者が長く待ちかねた作品で、しかも今回は、フィクションの要素を入れてエンタテインメント性を持たせながら、ぎりぎりまでファクツ(事実)を盛り込むという欲張りな趣向である。

実は本の構想段階から、私も取材協力を頼まれた。彼がNHKを辞めて独立することは聞いていたから、一も二もなく請け負ったが、例によって頭の回転が速すぎて話がぽんぽん飛ぶ彼一流の会話術のなかで、意向をなんとか咀嚼(そしゃく)しようと苦労したことを覚えている。

昨夏の執筆の進行はうらやましいほど速かったが、最終稿に近いものをコピーで見せられたのは12月。おそらく本人ご夫妻と編集者以外では、もっとも早い時期の読者に属していたろう。一気に読んでメールであれこれ注文を送った。いま思えば汗顔のいたりである。私が寄与した取材部分などほんの一かけら、手嶋氏がその幅広い人脈と知見で得た「インテリジェンス」情報の深さと正確さが、ストーリーに迫真すぎるほどの迫力をもたらしている。素直に新しい才能の出現を祝したい。

著者には「阿部さん、FACTAのブログで書評を頼みます」と言われた。むろん断れない。しかしこれほど作品誕生に膚接していて、書評などという白々しいものは書きにくい。といって内輪ボメと底が割れてはこの傑作に失礼だろう。そこで、本人が気に入っているキャッチフレーズ「これを小説だと思っているのは本人だけ」に従って、彼がどんな現実のネタを素材にしてフィクションを紡いだかを明かす、というのはどうだろう。

ネタばれにならない種明かし――考えてみればちょっとした曲芸だ。でも、私が創刊する新雑誌「FACTA」の見本誌で対談に協力してもらった恩義もある。しかも虚構のはずのことが現実に追いかけられるという、稀有なことも起きた。この作品の予言性の証人として、ひとこと証言を残しておく義務もありそうだ。ま、それらのあれこれを知ることが「ウルトラ・ダラー」を100倍楽しむ方法だと思うので、ここに書くfacta(事実)と作品の比較対照とモデル探しは、読者のお楽しみに任せましょう。

作品の主人公はBBC(英国放送協会)の東京特派員スティーブン・ブラッドレーである。「手嶋龍一オフィシャルサイト」には、主人公スティーブンのファン組織「Stephen’s Club」のページを設けているようだ。が、この趣味多彩な独身男は、インテリジェンス(諜報)社会に半身を浸しており、そこから東アジアの緊張の渦中に身を投じる。冗談で私が「記者であり工作員であり恋人であり趣味人であるスティーブンって、英国人の装いをさせた著者本人?」と聞いたら、手嶋氏はにっこり笑って「いえいえ」とかぶりを振った。

が、BBC特派員を主人公に選ぶあたり、彼の周到な筋運びの伏線が引かれている。現実の事件でもBBCは深く関わっているからだ。紛らわしいのでここから先は、作品に書かれていない現実の記述に切りかえよう。以後のBBCは虚構ではなく、現実のBBCである。

2004年6月20日、BBCの調査報道番組「パノラマ」は、北朝鮮が製造した極めて精巧な偽100ドル札(コード名C14342)が、北アイルランドの反英過激派組織IRA(アイルランド共和軍)の分派である「正統IRA」(Official IRA)の手によって西欧社会に持ち込まれていると報じた。これが手嶋氏の作品の源流の一つであることは間違いない。

「パノラマ」は過去にも数々のスクープで知られ、私がロンドン駐在のときは生前のダイアナ妃との独占インタビューで、妃自身が「彼をお慕いしてました」(I adored him)と浮気を認める発言を引き出し、世を仰天させた。04年6月20日の放映分は、今でもトランスクリプション(台本)で読むことができる。これは下手なミステリーよりよほど面白い。

記者/過去10年間、世界の警察は莫大な利益を稼ぐ(with a licence to print money)犯罪カルテルを追跡してきました。彼らはこれまで製造されたなかでもっとも精巧な偽札をばらまいてきました。偽札は本物そっくりで、エキスパートですら見分けられないほどです。

刑事/あれなら銀行でも通用する。旅行用通貨交換窓口も両替店でも現金に替えられる。上出来でね、極めて精巧なんだ。

記者/この偽札は「スーパー・ダラー」と呼ばれています。

服役中の偽札の運び屋の声/こいつは(本物と)同じ紙、同じインク、同じ斑紋で紙に印刷されているんだ。やつら(北朝鮮)の経済にこんなにたくさんあるなんて、冗談としか思えないがね。

記者/何年にもわたって、スーパー・ダラーは英国中の銀行を気づかれることなく通過していきました。

これが冒頭のシーンである。調査は広範囲にわたり、随所に警察が盗聴した録音が挿まれる驚くべき内容だ。「北朝鮮にとってこのプロジェクトは核開発計画とおなじくらい重要だ」という北朝鮮亡命者の声も紹介される。そして2000年にバーミンガムで実施された警察の摘発作戦で、北朝鮮製の精巧な偽ドル札がモスクワからダブリン経由で英国に流入していたことが判明する。

そのルートの中心人物として浮かびあがってきたのが、旧ソ連の秘密警察KGBに属していたらしいバーミンガムのロシア人ギャングと、「ショーン」と呼ばれるアイルランド人だった。「ショーン」の正体は、マルキスト系の「正統IRA」指導者ショーン・ガーランドと判明する。1957年にIRAの仇敵RUC(王立アルスター警備隊)の兵舎を襲撃、同志を救おうと重傷を負った英雄だが、70年のIRA分裂で主流の「暫定IRA」(Provisional IRA、通称プロヴォ)と袂を分かち、77年に「正統IRA」の政治組織、労働者党(Workers Party)の幹事長、2000年に党首となった。BBC記者はその彼にマイクを突きつける。

記者/さあ、あなたについて言われている疑惑に応えるチャンスですが。

ガーランド/(無言)

ガーランドはロシア警察の特別チームに尾行され、モスクワの北朝鮮大使館に入ったことが確認されている。「パノラマ」取材班も、先の運び屋とガーランドが同じ日にモスクワにいたことを航空会社の旅客名簿で確認、モスクワのガーランドにバーミンガムの犯罪組織幹部が電話をかけた記録まで入手している。ガーランドはしかし、番組放映後に疑惑を否定した。それは、この番組の後追いで「サンデー・インデイペンデント」紙が書いた記事への抗議文でも明らかである。

「パノラマ」の内容は衝撃的だったが、この時点でガーランドは逮捕も事情聴取もされなかった。アメリカのシークレット・サービスから犯人引き渡し要請を受け、英国当局がベルファストで彼を逮捕したのは、それから1年4カ月近く後の昨年10月7日だった。輝かしい調査報道と言えるが、警察などの協力はもとより、情報機関のリークなしにBBC単独でこれができたのだろうか。

そして手嶋氏もまた、ガーランド逮捕の10月7日以前に「ウルトラ・ダラー」を脱稿し、そこでも偽札のIRAルートが登場する。これまた偶然の一致とは思えないのだ。

ウェブ進化論3――「離魂」のロングテール

梅田望夫氏の「ウェブ進化論」は、ネット社会の「三大法則」を唱えている。その第一「神の視点」については、前2回で書いた。第二法則「ネット上の人間の分身がカネを稼ぐ新しい経済圏」と第三法則「(≒無限大)×(≒ゼロ)=サムシング」については、いわば彼の福音の「経済学」と言っていい。一言でいえば、理論モデルでしかない「完全市場」がウェブの進化によって現実になりうるというにひとしい。

ケインズの総需要政策から合理的期待形成仮説まで経済学の諸流諸派は、どこかで完全市場を信じながら現実には成立しないというジレンマの上に立っている。だが、グーグルが拓く「新しい世界」(Brave New World)は、梅田氏が期待するように、ほんとうに利益の再配分を可能にする「完全市場」を成り立たせるのだろうか。第二法則を具現するものとして梅田氏があげるのは、グーグルの「アドセンス」である。

自前のウェブサイトを持つ個人や小企業が「アドセンス」に無料登録すれば、グーグルの情報発電所がそのサイトの内容を自動的に分析し、そこにどんな広告を載せたらいいかを判断する。そしてグーグルに寄せられたたくさんの出稿候補広告の中から、そのサイトにマッチした広告を選び堕して自動配置するのである。

そしてそのウェブサイトを訪れた人が、グーグルによって配置された広告をクリックした瞬間に、サイト運営者たる個人や小企業にカネ(広告主がグーグルに払う広告費の一部)が落ちる仕組みなのである。つまりサイト運営者は「アドセンス」に無料登録し、そのウェブサイトを粛々と続けて集客するだけで、月々の小遣い稼ぎができるようになるのだ。

いいことづくめに聞える。塵も積もれば山、微々たる集金も「持たざる者」にとっては小さくない。グーグルに集まる企業からの広告費を、流通機構を介在させることなく、世界中の零細ウェブサイト運営者に「広く薄く」ばらまこうというのだから、理論的には途上国経済格差是正の手段になりうる。その心意気はいいが、どこかうさん臭い。

ハードカレンシーを持たない途上国では、ドルでは少額でも自国通貨に換算すればそこそこの金額になるから、「アドセンス」で生計を立てる人が出てきたという。が、サイトを自力で設営・運営できる層ならそれほど低収入ではありえないから、中国の沿岸部やインドのバンガロールあたりでは、梅田氏が言うほど格差是正効果はないのではないか。

ひとつ大きな矛盾がある。ネットの「あちら側」に棲息する巨人グーグルが、「神の視点」を持つ非対称的な絶対の存在になりながら、そこで「富の分配」を標榜する善意の「神」を演じるのは無理があるということだ。創業7年で年間売上高(大半が広告収入)が5000億円を超え、純利益も1000億円以上という高収益会社が、その純利益をすべて吐き出して社会に還元するほどお人好しとは思えない。結局、「富の分配」という名のおこぼれにあずかるウェブサイト群は、グーグル経済圏という「帝国」の属国ではないか。

だが、梅田氏のオプチミズムはそれくらいの懐疑論では揺るがない。それは「グーグル的なるもの」が、ネット社会の第三原則を体現しているからだろう。市場価値がゼロにひとしいと思われているものも、「不特定多数無限大」の買い手を集めることによって何がしかの価値を持つことができる、という一種の「ニューフロンティア」論である。

「不特定多数無限大」の市場を彼は「ロングテール」(長い尾)というIT業界のジャーゴン(隠語)で説明する。草食性の首長竜ブロントザウルスをイメージすればいい。ごくわずかのベストセラーは「恐竜の首」にあたり、あとの大半はわずかしか売れない「ロングテール」に属す。本の流通関係者――出版社と流通業者と書店は、店舗や倉庫や在庫といった大きな固定費を抱えるため、売れる本、つまり「恐竜の首」で稼ぎ、売れない本、つまり「ロングテール」の損失を補うという事業モデルだった。

たとえば、老舗大型書店網のバーンズ・アンド・ノーブル(B&N)は上位13万位までの本しか在庫で持たない。ところが、ネット書店のアマゾン・ドットコムは「全売り上げの半分以上を13万位以降の書籍からあげている」とワイアード誌編集長が発表(のち「売り上げの3分の1」と訂正)して業界を驚かせた。アマゾンのサイトも書籍名を探す検索エンジンの機能を備えている。ここでも「塵も積もれば新市場」の発想が隠れた需要を開拓したのだが、同時に市場を破壊する可能性を示している。

本屋で本を買うとき、人はぱらぱらと立ち読みする。長っ尻で全巻立ち読みされたら本は売れない。アマゾンが始めた「なか見!検索」はそういう立ち見をネットで可能にする。が、「恐竜の首」派の出版社は本の売れ行き減を恐れて、いい顔をしない。ロングテール派の売れない本の著者は、何がきっかけでも中身を見てもらって、売れるチャンスをつかみたい。その対立のもとで、アマゾンの「なか見!検索」サービスは出版社との合意のもとで徐々に進めている。ところが、性急なグーグルは世界の図書館の本をすべてスキャンする検索データベース化を企てて、猛反発した作家と出版社から訴えられた。

とはいえ、アマゾンだって「こちら側」、つまり物流がどれだけ過酷な低賃金労働のもとに成り立っているか、人材派遣業者なら知らぬ者はない。物流と人事管理の徹底したその合理主義は、「もうひとつのウォルマート」とも言える。非対称性を除去してしまう「完全市場」とは、実は「市場の死」ではないかと言いたくなる誘惑に駆られる。

これは第一法則の「神の目」が、無限遠点から俯瞰する不可能な視線であるということと表裏をなしている。たとえば、哲学者ルートウィヒ・ウィトゲンシュタインが「論理哲学論考」の5.6331で、視野とは目から風船の吹きだしのように前に置かれたものではないと図示したことを思いおこせばいい。ウィトゲンシュタインも論理的な写像という不可能な視線で世界を凝視していて、目と視野はなにも自明ではない、という懐疑を抱いた。

瀕死や仮死からよみがえった人が、自分がどこか宙に浮いていて、ベッドに横たわる自分を介抱する医師や家族の姿が下に見えたという自己客体視の体験を語ることがある。それが五条御息所のように「魂があくがれでる」という離魂や幽体離脱の根拠になっているのだが、吉本隆明によれば、この自己客体視にいちばんちかい体験が得られるのはCG(コンピューター・グラフィックス)の映像だという。

はじめて立体映像を視線の正面からの形象と、裏面や側面や上下からの形象とを、等価に等しい自在さと正確さで、またおなじ速さで現前させた。(中略)分解して意訳すれば、わたしたちが世界視線としてこの映像の内部に関与しながら、平面スクリーンに映し出された立体映像を、視覚にあたえられた対象として視ているのとおなじことになる。もうひとつの理解の仕方も成り立つ。(中略)たんなる立体画像がスクリーンに映しだされているのを、視覚像としてその外側から視ているのではなく、視られている視覚像と視ている視座との総体を、まったくべつの世界視線が俯瞰しているものとみなされる。(『ハイ・イメージ論Ⅰ』「映像の終わりから」)

第一次大戦の戦場で死に瀕した一兵士のウィトゲンシュタインは「5.632主体は世界に属していない。主体とは世界の限界である」と呟き、次項で「5.633世界のどこに形而上学的主体が認められるか。双方の関わりは完全に目と視野とのばあいと同様のことと君は言う。しかし君は、実際には目を見ることがない。そして視野にある何ひとつとして、目から見られると推論されるものはない」と書いた。それと同じである。死の切迫、あるいは精神の仮死は、彼を一種の離魂に追いこんだのではないか。

梅田氏の見た「完全市場」の幻影も、その仮死の所産と思える。

ウェブ進化論2――ラムズフェルドの民主主義

「ウェブ進化論」の筆者、梅田望夫氏といえば、思い出すのはすこし神経質そうに眉間にしわを寄せた表情である。あれは「9・11」のあと、東京・大手町のパレスホテルの一室だった。当時の三井物産副社長、福間年勝氏(現・日銀審議委員)を囲む会に彼と私も同席したが、彼の顔を一瞬よぎった微かな苛立ちの表情が忘れられない。

マンハッタンに聳える二本の直方体、WTC(ワールド・トレード・センター)の崩壊で隣接する周辺ビル群も被災し、債券売買などの決済がマヒして金融パニックが起きかねなかったのに、それを未然に防いだグリーンスパンFRB(連邦準備理事会)議長の手腕に称賛の声があがったときではなかったか。それまで「9・11テロですべてが変った」と二分法で語っていた梅田氏が、アメリカ人が震撼させられたのは自業自得であって日本人がことさら浮き足立つ必要はない、と考える(私も含めた)日本人の感受性の鈍さにあきれ、危機感を分かってもらえない、とサジを投げた瞬間だったかもしれない。

わずかな表情のゆらぎに、マスコミを含めた日本の大企業エスタブリッシュメントへの違和と反感が浮かんだかに見えた。私はその反応に違和を覚えた。彼のアメリカ流二分法思考は単純すぎると思ったし、2000年のITバブル崩壊の「洪水のあと」で、シリコンバレーの“錬金術”熱も潮がひくように冷めた時代だから、彼のコンサルタント・ビジネスも辛くなっているのかなとも推測した。私は内心つぶやいたことを覚えている。それとこれと一緒くたで、日本への欲求不満を語るなよ、と。

本書を読むと、日本企業のアドバイザリーをしばらく新規に引き受けなくなったというから、彼の側もかなりの閉塞感を感じていたにちがいない。ところが、2003年末あたりからシリコンバレーが復調するにつれ、彼の苛立ちも消えていった。検索エンジンの「グーグル」が台頭してきたからだ。本書「ウェブ進化論」もその延長にあると言っていい。なぜ、彼は愁眉をひらいたか。アメリカが、彼の予言通り変わったと信じたからだろう。だが、私のように懐疑的な中高年は、なお彼の「福音」に全幅の信を置けないでいる。

もういちど「神の視点」に話を戻そう。グーグル(Google)とは10の100乗を指す「googol」という数学用語が語源で、アメリカの数学者エドワード・カスナーの甥ミルトン・シロッタによる造語だそうだ。ウェブ上で使用可能な膨大な量の情報を組織化するという使命を反映した命名だという。なるほど「神」に自らを擬すにふさわしい名と言える。

しかし、念のために言い添えておくが、梅田氏は「グーグル・アース」だけを「神の視点」と呼んでいるわけではない。こんなものは「挨拶代わり」であり、「リアルタイム性や解像度もさらに高め、全地球上で何が起きているかを全部閲覧できるシステムをゴールとしてイメージしているに違いない」と断言する。そして「言語間の壁を取り払う」ための自動翻訳技術の開発も視野に入っており、人類の業苦、バベルの塔以来の多言語の苦労から、グーグルは解放してくれるというのだ。

「グーグルが発見した10の真実」というグーグルのマニフェスト(宣言)がある。その第四項に「ウェブ上で民主主義は機能する」がある。ここに引用しよう。

Google が機能するのは、どのサイトのコンテンツが重要かを判断する上で、どのウェブサイトの重要度が高いかを決定するために投票してくれる数百万のユーザーを頼りにしているからです。少人数の編集者が決定したり、用語の出現頻度だけを基準に決定するのではなく、PageRank™ という画期的な技術を使用して各ウェブページにランクを付けています。PageRank は、そのページにリンクしているすべてのサイトを評価して数値を割り当てます。評価の際、それらのサイトにさらにリンクしているサイトも考慮に入れます。 ウェブの構造全体を分析することで、Googleは、どのサイトがそのコンテンツに興味を持つユーザーから最高の情報源として“投票”されたかを判断します。この方法では、新しいサイトが増えるたびに情報ポイント、ひいては票数が増えるため、ウェブが拡大するにつれて効率が上がります。

グーグルはここで、その30万台のコンピューターが世界中のサイトの情報を自動的に取り込んで、日夜解析し続ける膨大な作業の一端を明かしているのだが、梅田氏がここに見るのは単なるシステムのメカニズム、あるいはアルゴリズムではない。

権威ある学者の言説を重視すべきだとか、一流の新聞社や出版社のお墨付きがついた解説の価値が高いとか、そういったこれまでの常識をグーグルはすべて消し去り、「世界中に散在し日に日に増殖する無数のウェブサイトが、ある知についてどう評価するか」というたった一つの基準で、グーグルはすべての知を再編成しようとする。ウェブサイト相互に張り巡らされるリンクの関係を分析する仕組みが、グーグルの生命線たるページランク・アルゴリズムなのである。

リンクという民意だけに依存して知を再編成する「民主主義」。そしてこの「民主主義」も「インターネットの意志」の一つだと、彼らは信奉しているのだ。

恐らく反エスタブリッシュメントの梅田氏も信奉している。パレスホテルの一室で見た眉間のしわは、この「新聞社や出版社のお墨付き」に私も含めていたということだろうか。だが、ここでネットの「あちら側」から再編成される知とは何だろう。とっさに連想するのは、中東に「民主主義」をもたらすため、イラクに侵攻したラムズフェルド国防長官の不遜と誤算である。

その原点は、私がまだケンブリッジにいた1999年3月に始まったNATO(北大西洋条約機構)軍によるセルビア空爆にある。「民族浄化の蛮行を止める」という大義のもとで、国連安全保障理事会の決議なしで行われたこの空爆は、偵察衛星を中心とした情報システムによって完全に制御された史上初の爆撃だった。セルビア側の防空施設や対空砲はたちまち無力化され、巡航ミサイルや爆撃機は予めシミュレートされた航路を飛んで、ピンポイントで標的に命中させた。しかし、彼我の軍事力のあまりの非対称に、超大国アメリカが自らの力量を過信した結果が、イラク侵攻の惨憺たる現状なのだ。

なるほど2003年3月のイラク侵攻は、セルビアと同じくイラクの対空兵力を沈黙させ、サダム・フセインの誇る戦車師団もたちまち瓦解させた。だが、偵察衛星という「神の視点」を駆使した完璧な戦場制御という「ラムズフェルドの福音」は、イラク降伏後のテロの頻発と治安失敗とあいまって、2000人を超す米兵の死者を出した「戦場の現実」の復讐の前に色あせて見える。梅田氏が称揚する「ネット民主主義」の背後にも、ラムズフェルドと同じ「神の視点」が俯瞰していないだろうか。

無限遠点から垂直に“降臨”する「世界視線」は、しょせんアルゴリズムの幻影にすぎない。情報システムの「あちら側」に属したラムズフェルドの戦争が、「こちら側」との圧倒的な非対称ゆえに正義を幻影にしたように。隔絶した力の非対称のもとでは正義は存立しえない。17世紀の哲学者デヴィッド・ヒュームが「道徳原理の研究」で説いた通りである。

違いますか、知のネオコンよ。

ウェブ進化論1――梅田望夫氏の「神の視点」

暗いところで、段差を踏み外した。足の甲の靭帯(じんたい)を痛めたらしい。土曜の朝は、左足をひきずって中国式整体でマッサージを受けた。三週間休みなしの疲れがたまっていたので、半日こんこんと眠った。さあて、と。

この「FACTA」サイトを製作してくれた人が、私の机にちくま新書の「ウェブ進化論」をぽんと置いていった。作者の梅田望夫氏は顔見知りである。94年からシリコンバレーに住み、コンサルティング会社やベンチャーキャピタルを経営しながら、アメリカのIT社会の最前線をブログなどで発信し続けている人だ。このブログを開始したときもエールのメールをいただいた。お礼もかねて評を書こうと思った。

ただ、知人だからと言って遠慮はすまいと思う。異を唱えるところは唱えよう。彼の発想には、ものを二分して簡便化するダイコトミー(二分法思考)の特徴がある。223ページでは「これからのウェブ進化の方向」を図示しているが、横軸に「ネットのこちら側とあちら側」、縦軸に「不特定多数無限大への信頼と不信」を置き、それを二次元で組み合わせて4分法にしている。あれを見て、彼のモチーフは一語で言えると思った。

「beyond」、あるいは「越境」である。彼はインターネットの「こちら側」と「あちら側」を分けて、「あちら側」へ越えろ、と読者を誘惑している。あるいは「あちら側」へ飛べない人には明日がない、とやんわり脅している。リアル社会からバーチャル(仮想)社会への昇天。熱烈にそれを説くすがたはどこか宣教師に似ている。

彼は折伏しようとしているのだ。分水嶺の境界は検索エンジンの「グーグル」にある。梅田氏は「グーグルの福音」を説くグル(尊師)を自ら任じているかに見える。テクノロジーの急激な進歩とともに、インターネットとチープ革命とオープンソースの三大潮流の相乗作用で、ネット社会は「三大法則」のもとで発展すると彼は主張する。

第一法則神の視点からの世界理解

第二法則ネット上の人間の分身がカネを稼ぐ新しい経済圏

第三法則(≒無限大)×(≒ゼロ)=サムシング。あるいは、消えて失われていったはずの価値の集積

面白い視点だが、二分法思考がもたらす錯覚と思える。反論されるのを承知で挑戦してみよう。第一法則はグーグルを「神」と見るようなものである。「神の視点」のイメージは、衛星から写した地上映像を提供する「グーグル・アース」だろう。誰でも自分の住所をどんどん拡大し、自宅を上空から写した映像を見た瞬間は愕然とする。自分の住んでいる場所がCG(コンピューター・グラフィックス)を駆使した細密な宇宙都市像に化けてしまったようなショックがある。無限の彼方から地球を俯瞰(ふかん)するかのような錯覚。だが、これがグーグルの発明かどうかは疑問である。およそ20年前、人工衛星ランドサットの映像を見てそういう驚異に気づいた文章がある。

ほんとは、わたしたちのいう世界視線は、無限遠点の宇宙空間から地表に垂直におりる視線をさしている。しかもこの視線は、雲や気層の汚れでさえぎられない。また遠方だからといって、細部がぼんやりすることもない。そんな想像上のイデアルな視線を意味している。遠近法にも自然の条件にも左右されない、いわば像(イメージ)としての視線なのだ。(中略)現実にわたしたちが手にできる近似的な世界視線は、航空写真によるものと、人工衛星ランドサットによるものとにかぎられる。(吉本隆明「ハイ・イメージ論Ⅰ」)

西伊豆で溺れて老けこむ前、鋭くかつ難解だった時代の吉本の「地図論」である。グーグルがもたらした「神の視点」とは、このランドサット映像の「世界視線」の衝撃に帰せられる。「世界視線から視られた(あるいは視ることができない)人間の姿は、無視や動物や植物みたいな他の生物とおなじように、地表上にもしかすると存在するかもしれない可能性を持った生物のなかのひとつにすぎない。そして可能性としてでなければ、像(イメージ)として思い浮かべることが無意味な存在だといえる。この無意味な存在だということの極限のところで、世界視線は人間の内部に像(イメージ)として転移される」と予言した吉本の分析は、いまも色あせていないと思う。

「世界視線」とは何か。吉本は映画「ブレード・ランナー」(1982)のCG画像から、その発想を得ている。フィリップ・K・ディックのSF「アンドロイドは電気羊の夢を見るか」を原作とするこの映画の未来都市ロサンジェルスを、吉本は「いままで見たこともない高次の映像」と見た。それは市街の高層ビル群を上空から俯瞰する映像が、常に無限遠点から垂直に降りてくる視線の束にとらえられていて、天空という別次元が見えない密集した地形の上を飛行するとき、そこに「ひとつの次元を加えられた(四次元的な)映像に感じとられる」ことにある。吉本は公理を立てる。

世界視線が加担した映像の次元は一次元だけ逓減され、世界視線を遮断した映像は一次元だけ逓増される。

難解な表現だが、そこから展開される都市論はひとまず置こう。梅田氏のいう「神の視点」とは、仮想空間であるネットから得られた地表の映像が、この「世界視線を遮断した」結果、感受された「一次元逓増された」という錯覚にすぎないのではないのか。梅田氏の「こちら側」とは、キーボードやマウスを通じた現実空間との接点を持つパソコンなど機器類や関連ソフトの世界である。つまり、脳から手を通してパソコンまでが「こちら側」であり、検索エンジンを通じてつながるウェブという仮想空間、グーグルのような検索エンジンで開かれる連想と応酬の世界が「あちら側」とされている。

けれども、それはどこまで行ってもリアルとバーチャルの境界に過ぎず、「神の視点」にたどりつけるとは思えない。梅田氏がグーグルに託した夢は、グーグルの創業者たちが唱えた「膨張していく地球上の全情報を整理し尽くす」というアメリカ的なオプチミズムにある。だが、検索エンジンが整理しうるのは、AというキーワードとBというキーワードを組み合わせて検索し、アルゴリスムの連想ゲームのなかでもたらされる近似値であり、神の全知全能などとうてい達成できないと思える。

むしろ「可能性としてしか思い浮かべられない世界視線の映像(の近似値)」が現実化したとき、人間が「無意味な存在」に転落するということが梅田氏の言いたかったことなのではないか。彼はしがらみだらけのリアルな世界を無化したいのだ。彼の「ウェブ進化論」が、ときに宗教的なミレニアム(千年王国)論者の熱を帯びて聞えるのはそのせいだろう。彼のなかにある反エスタブリッシュメント(日本の旧態依然たる大企業への反感)志向と、オプチミズムの衣を着た末世思想がそれを裏打ちしていると思える。

違いますか、グル(尊師)よ。

ネット愛国主義の胚14――ポスドクの寒気

SFとは便利な道具である。奔放に想像力を働かせても文句を言われない。だから、大量殺人を犯しながら死刑判決に「世界中を愛している」とうそぶいた本家「セカチュー」の怪物も、その狂気を1億年の未来に置くと、7頭のドラゴンの姿になってしまう。空間の果ての「世界の中心」である交叉時点のタンクに閉じ込められているのだ。

神霊のような二人がこのドラゴンを「排出」(抹殺)すべきかどうか議論している。このドラゴンの運命は審判で抹殺と決まっているのだが、一人がなんとかそれを避けようとして「科学は民衆の意志にしたがうものさ」とさとされるが、結局は「排出」を装って、まんまとドラゴンを宇宙に解き放ってしまうのだ。「わたしも同胞を愛しているから」と平然と言い放ちながら。爆弾魔ユナボマーを重ねたくなるのはそこである。

前回引用した「ユナボマー宣言」の一節はこう主張している。遺伝子工学の究極は遺伝的資質の選別になるほかない。民主的に選別が決められたとしても、大多数の判断基準を少数に押し付けることに変わりはない、というのだ。彼はまたこうも書く。

128テクノロジーの進歩全体がわれわれの自由を絶えず狭めていく一方、新しい科学技術のひとつひとつは、それ自体として良いものに見える。(中略)遺伝子工学もそうだ。遺伝的疾病をなくすような新しい技術に反対する人々はほとんどいない。それは一見無害であるばかりか、多くの人々を苦しみから解放する。しかしそうした遺伝子工学の進歩は、やがて人間を自然(または神でも何でも)の創造物ではなく、工業製品にしてしまうのである。

ユナボマーは、産業革命以来の全テクノロジーを呪詛し、その破棄を声高らかに主張する。彼はその主張を貫くために自家製爆弾によるテロを断行したが、爆弾装置というテクノロジーを使う矛盾になぜか気づかない。整然としていながら根本では矛盾するこの反テクノロジー思想はいったい何なのだろう。ユナボマーは、不可触で手つかずの自然、あるいは神に絶対の信仰を持っているナチュラリストだとは思えない。彼には「彼岸」を信じる敬虔さはかけらもなく、「此岸」としての自分、あるいは頭脳しか信じられなかったのではないか。

この自家撞着、いや了解不能のエゴセントリズム(自己中心主義)は、どこかに不遜さがある。テクノロジーというfactum(作られたもの)がいつのまにかverum(真実)に置き換えられ、自身がテクノロジーの傀儡、もうひとつのfactumに堕してしまうのだ――この倒錯を突き崩せないかぎり、テクノロジーのユートピアは、優生学や進歩史観の変種にすぎないとユナボマーにせせら笑われるだろう。

複雑系エコノミクスで知られたサンタフェ研究所のブライアン・アーサーは、産業革命以降の5大テクノロジー革命を列挙してみせる。紡織機による英国の産業革命、それに続く蒸気機関車による鉄道革命、第三はドイツの鉄鋼生産革命、第四はT型フォードなど米国で起きた大量生産革命、第五がコンピューターとインターネットの情報革命だという。その第五の革命によって人類は体外に神経系を持つに至ったことになる。

第六は何だろう。アメリカ流の楽観主義に従えば、バイオテクノロジーが有力候補だろう。遺伝子工学によって、人類は体外に生殖機能を持つことになる。それは人間の定義を変えてしまう。これを人間のfactumへの屈服と見るユナボマーは、そのテクノロジーの進歩のすべてを放棄せよと迫ったのだが、彼とてもその激烈なラッダイト(機械廃棄)運動に社会が一顧だにしないという推測はできたのだ。だから、爆弾テロなど何をしても許されると考えた。

ユナボマーに限らず、オウムの麻原彰晃、死刑が確定した宮崎勤、大阪教育大付属池田小の襲撃犯宅間守らのように、犯罪が了解不能のケースは枚挙にいとまない。そのたびに社会は彼らを精神鑑定にかけ、狂気という「閾外」に追いやろうとする。が、世に健常者と言われる人々の世界は、截然と狂気と隔てられているわけではない。

ソウル大学の黄教授のデータ捏造、東大多比良研究室の疑惑は、factumとverumの境界が曖昧になっていくなかで起きた。いずれも共通しているのは、ポスドク(ポスト・ドクター、博士課程修了後の研究職)の知的収奪システムが温床である。物理学者から投資銀行ゴールドマン・サックスの計量ファイナンス部門に転じたエマニュエル・ダーマンも「物理学者、ウォール街へ行くクオンツへの転進」で書いている。行き場のない博士たちが、わずかな収入で「踊り場」的に研究室に在籍するポスドクとはうそ寒い世界である、と。

ポスドクの生活は先祖帰り(アタビズム)、すなわち過去の遺物のようなものだった。(中略)カオス理論に対する貢献で有名なミッチェル・ファイゲンバウムが、この状況についてうまく言い当てている。「こうした2年間のポスドク職のおかげで、まじめな仕事をするのはほとんど不可能になってしまった。1年が経った時点で、次にどこにいけるかについて悩まなくてはいけなくなってしまったのだから。運悪くたった1年間のポスドク職しか得られなかった場合には(こうした状況も少なからずある)、職探しを継続して続けることになる。現在の仕事を始めるやいなや、次の仕事に応募しなければならないのである。ここから抜け出す唯一の方法――学問としての物理学を学ぶことを完全にあきらめてしまう以外の方法――は、評価の高い論文を書いて数は少ないが教授職のオファーをもらうことであった。

多比良研究室の疑われた助手も、そうした論文をネイチャー誌に掲載しつづけることが自己目的化し、実験データをパソコン上で“捏造”する誘惑に負けたのかもしれない。ミシガン大学大学院からカリフォルニア大学バークレー校の助教授になり、外見的にはその辺獄(リンボー)を軽々と脱したかに見えるユナボマーも、自分は無用の存在かもしれないというプレッシャーを感じていたのではないか。

ダーマンもまたその焦慮を経験する。ポスドクで1学期を終えたが、論文を1つも発表できず、発表にこぎつけられそうなネタもなかったのだ。

私は「論文を書くか、さもなければ学問の世界から去るか」という言葉の意味が理屈抜きに分かるようになり、自分がこの先どうなるか暗い予感にとらわれていた。

彼は自分の限界をさとり始める。大発見における自明性などというものはない。「どのように小さな発見でも、それは長時間の集中、重労働そして奮闘によってのみもたらされる」。彼がすがったのは詩人兼画家ウィリアム・ブレイクの言葉だった。

道は整えてはじめて直路となる。整わぬ曲路は天才のためにある道なり。

ここに落とし穴がある。天才ならぬ身は、曲路でなく楽な直路を行きたい。彼は世界を、そして科学を愛している、とうそぶける。そのためにすべてが許されるという不遜。捏造とユナボマーは紙一重なのだ。

ネット愛国主義の胚13――世界の中心で愛を叫ぶ

このシリーズで何度か触れた日本医科大学の講師、澤倫太郎氏が「新・先見創意の会」のサイトで連載していた「サブテロメア領域の刻印――染色体の片隅が叫ぶ真実」が完了した。初回はディズニーのフルCGアニメ「チキン・リトル」で始まり、最終回は「セカチュー」で終わるという、深刻なテーマの割にはしゃれた構成だった。

ただし、セカチューはセカチューでも、露骨なタイトルのパクリで映画化やドラマ化された片山恭一の駄作ベストセラーのほうではない。パクられた側のSF、ハーラン・エリスンの「世界の中心で愛を叫んだけもの(Beast that shouted Love at the Heart of the World)」のほうである。「新世紀エヴァンゲリオン」の作者、庵野秀明だけでなく、欧州にもこのSFのファンがいるらしく、ネーデルランド、英国、スイスの3人の遺伝子学者が臨床遺伝学の専門誌に書いた深刻な論文でも、エリスンをもじったタイトルをつけているらしい。

題して「Telomeres: a Diagnosis at the end of the Chromosomes (テロメア:染色体の片隅から診断されるもの)」。テロメアとは染色体の腕の末端にある小粒のことで、原因不明の精神遅滞児のうち数パーセントは、この部分の構造異常があるということが明らかになり、これにより羊水検査で生まれる前から胎児の遺伝子病が突き止められれば、当然ながら「自然淘汰」でなく、「人為淘汰」が可能になるというものだ。

欧州の遺伝子学者3人がエリスンのSFをもじったのだとすれば、その気持ちも分からないではない。「愛を叫んだけもの」とは、牛乳配達のあとをつけて牛乳びん一本一本に猛毒の殺虫剤を注射して200人を殺し、母親に時限爆弾を仕込んだスーツケースを持たせて旅客機に乗せ、爆発で乗客ら80人を殺し、さらにプロフットボールの試合場でマシンガンを乱射して44人を殺した大量殺人犯なのだ。それが死刑判決を受けたときの恍惚とした表情が、銀河系の果ての惑星に立つ彫像とそっくりという不思議さ。当の殺人犯は呟くのだ。「おれは世界中のみんなを愛している」と。

SFの不受理を極限までひっぱったエリスンのこの作品は1971年に世に出た。当時読んだ私にも、さっぱり意味が分からなかった。何を気取ってやがる、と思ったが、それから25年後にそれがフィクションでなくなる日が来ようとは思わなかった。この難解なSFは、一種の予言性を帯びていたのである。1996年4月3日、FBIの捜査員40人に包囲されたモンタナ州リンカーン郊外の山小屋で53歳の男が逮捕された。セオドア・ジョン・カジンスキーという。

16歳でハーバード大学に入学、20歳で卒業してミシガン大学の大学院に入り、数学の修士号と博士号を取るという天才型の男だった。数学の卒業論文は絶賛を浴び、カリフォルニア大学バークレー校の終身保証(テヌア)付の助教授に就任したが、わずか2年で職を辞し、そのままモンタナ州の荒地を買って“隠遁”してしまう。読書と自活のための野菜づくり、「1日1ドルの貧乏暮らし」だけなら人畜無害の変人ですむ。しかしカジンスキーはそれ以外に励んだことがある。爆弾製造と自家製爆弾をつかったテロである。

単独犯だった。爆弾入りの小包は1978年のシカゴ郊外のノースウエスタン大学を皮切りに18年間に16回も大学や航空会社に送られ、何の縁もゆかりもない3人が死亡、負傷者は23人に達したが、FBIはなかなか犯人が突き止められず、大学(University)や航空会社(Airline)ばかり狙うことから、その頭文字をとってこの爆弾魔には「ユナボマー」(Unabomber)のあだ名がつけられた。

1995年9月15日、ユナボマーは35000語におよぶ長大な論文を送りつけ、新聞に掲載しなければ新たなテロを起こすと脅して、ニューヨーク・タイムズとワシントン・ポストの有力2紙に掲載させることに成功した。タイトルは「産業社会とその未来」(俗に言う「ユナボマー宣言」)で、そこでは徹底した反技術、反産業社会思想が語られている。結局、それを読んだ弟デヴィッドが兄ではないかと気づき、そのタレコミで足がつく。が、この「ユナボマー宣言」には、遺伝子工学への警告も語られている。

単なる狂ったテロリストの自己正当化のたわごとでは片付けられない。読みようによっては反グローバリズムの先駆、あるいは自由の国アメリカの狂気の権化である。しかも恐ろしいことに、この異様に歪んだ天才が実は正気であったこと、しかも「世界の中心で愛を叫んで」いたことを証明しているのだ。

124こうした問題において必ず登場するのが、「医学倫理」である。しかし医学の発展においては、倫理の法則は自由を守る手段とはなりえない。むしろ問題を悪化させるだけなのだ。遺伝子工学に適用される倫理の法則とは、実際のところ人類の遺伝的体質を規定する手段以外の何ものでもない。倫理的に「良い」遺伝子工学の適用法とはこうである、と誰か(おそらくは上流・中流階級の)が決定する。つまりその人物の価値観によって、その社会の構成人員全体の遺伝子的体質が左右されてしまうのだ。ここで倫理の法律が完全に民主的に決められたとしても、やはりそれは遺伝子工学において何が「倫理的」であるかという大多数の人々の価値観を、異なる意見を持つ少数派に押し付けることになる。本当に自由を守りうるような唯一の倫理の法則とは、人類に遺伝子操作をいっさい禁じることである。しかしテクノロジー社会ではそのような倫理はけっして受け入れられない。遺伝子工学を表舞台から下ろすような法律は支持を得られないのだ。

現在の遺伝子工学の陥りつつある陥穽が、早くからよく見えているというべきだろう。さきのテロメア論文の論点とほとんど見分けがつかない。常識人は、「だからといってテロを正当化はできない」と反論するだろう。しかし逆なのだ。この正論がテロと無矛盾的に両立する世界がある。いっさいの正論がイデオロギーとして無意味化され、いかなる非道の行為も指弾することができない領域、または空隙が生まれてしまう。そのジレンマを、人は「テクノロジー」と呼ぶのだ。

ユナボマーは4つの終身刑と仮釈放なし懲役30年の刑が確定し、ことしで10年目の服役を迎えた。自殺未遂を一回起こしており、「終身刑より死刑にしてくれ」と言ったことから、ハンニバル博士のように厳しい監視下に置かれている。

ライブドア崩落9――プロレス・ジャーナリズム

2月19日のテレビ朝日「サンデープロジェクト」のトピックは、予想通り期待はずれだった。ホリエモンから武部勤自民党幹事長の二男に宛てたというメールの真贋に焦点を絞ってしまい、ライブドアと同じ監査法人に監査を依頼していたドリームインキュベータ(DI)の危機を取り上げなかった。このメールは、誰が見ても民主党に歩がない。功に逸って未確認情報にとびつくさもしさは、ライブドア事件だけで二度目だから、つけるクスリがない阿呆さ加減である。

おかげで「サンプロ」キャスターの田原総一朗氏は救われた。田原氏はDIの社外取締役をつとめており、市場が危惧するようにDIの経理に問題があれば氏自身が取締役の「善意の管理者による注意義務」(善管注意義務、民法644条)違反に問われかねない。それを自らテレビカメラの前で解説しなければならない場面を避けたことになる。東証一部上場企業とはいえ、財務諸表も読めない身で安易に取締役を引き受けると、とんだ目にあうという典型なのだが、カエルのツラにナントカで済まそうとしている。

昨年のフジテレビ対ライブドア騒動のさなか、田原氏がDIの堀紘一社長を出演させ、くそみそにけなす演出をしたことを覚えている人も多い。田原流の突っ込みが「プロレス・ジャーナリズム」と呼ばれるのは至言だろう。視聴率を稼げれば真偽などどうでもいいのだ。ヤラセすれすれの演出に出演者と出来レース、それも社外取締役の報酬つきである。この落とし前をどうつけるのか、ぜひとも聞いてみたい。

DIの株価は先週末に再び50万円を割り込んで47万5000円に値を下げた。DIが田原氏を起用したのは、有名人の顔見世とともに、その政治力に期待していたかもしれない。ストップ安をつけた2月13日には、堀社長が金融庁を、また井上猛代表取締役が日本公認会計士協会をそれぞれ訪れて、3月決算を控えて監査の引き受け手がないという異常事態打開へ善処を訴える要望書を提出した。

14日にも、公認会計士協会へ2度目の訪問をし、状況の進展を図った上、東京証券取引所へも訪問し、状況の報告を行っている。一日も早く監査を引き受けてくれる監査法人をみつけてくれ、という陳情である。背に腹が代えられなくなった堀社長は、10日の会見で主張した監査法人の「共同無責任」「ことなかれ主義」批判の矛先を収めたかに見える。

だが、田原氏が仮に後押ししたとして、金融庁や公認会計士協会はどんな救いの手を差し伸べることができるのだろうか。堀社長は14日、ロイター通信のインタビューに応じた。それによると、

会計士協会からは責任を持って対処するとの返答を得たとし、「協会が現在動いており、一両日中に返事がくることになっている。我々は、協会が自信を持って推薦できるハイレベルの監査法人による監査が受けられると安心感を持っている」と語った。

このロイター電で株価はやや持ち直したが、その「一両日」が過ぎた17日になっても返事は来なかったようだ。「監査法人の決定に関しては現在解決に向けて鋭意活動を進めており、遅くとも2006年3月7日までには発表いたしますのでお知らせいたします」と“つなぎ”の発表しかできなかった。株価はメッキがはげたが、それでもDIは強気を崩さない。14日の発表でも再三、「上場廃止」の観測を否定してみせた。

また、堀社長は「港陽監査法人の問題で財務諸表の信頼性に疑問が出ているため、できるだけ大手の監査法人に監査してもらうことが望ましい」としたうえで、「どこの監査法人からも監査が受けられないとは、はじめから考えていない。 監査法人不在で有価証券報告書が提出できずに上場廃止になることはありえない」と述べた。

いかにも自信ありげに聞こえる。だが、昨年、靖国参拝をめぐる日中関係打開のw私案を密かに首相官邸に持ち込み、小泉純一郎首相から「一任」を得たという“秘話”をあちこちで吹聴している田原氏のことだ。「評論家のノリ」を越えて公認会計士業界の監督官庁である金融庁の行政に、持ち前の強引さで干渉しだしたら大事である。事態は彼が考えているほど簡単ではないのだ。

市場が疑心暗鬼になっている裏には、DIが昨年9月に東証マザーズから東証第一部上場企業に出世したからである。コンサルティング業界で、この異例の3階級特進がやっかみを読んだのは事実である。一部昇格前の7月に売上高、経常利益とも7億円の上方修正、昇格後の10月にも売上高5億8000万円、経常益2億3000万円の再上方修正を行っている。

いかにも右肩あがりである。が、増収増益の内実をよく見ると、ベンチャー投資先3社の株式を売却した営業投資売上高の計上が大きく寄与しており、今期の第1~3四半期までは営業投資売上高の売上高全体に占める比率は64・5%に達した。DIはコンサルティング会社というより、ベンチャー投資ファンドに近い会社に傾斜しているのだ。その「ペルソナ」(仮面)の二重性がライブドアを連想させる。

昨年10月25日発表の中間決算短信の「企業集団の状況」でも明らかなように、DIもまた原則として投資事業組合「DI1号投資事業組合」(事業執行はDIの非連結子会社デライトが行っている)を通じてベンチャー投資を行っている。つまり、ライブドアはじめIT系の投資会社と似た構造を持っているのだ。その監査法人がライブドアと同じ港陽だったことで、市場や他の監査法人が神経質になるのも無理はない。港陽に代わって監査を引き受けるなら、目を皿にしてDIの有価証券報告書を精査し、経理処理が適正かどうかを判断しなければならないだろう。

金融庁は公認会計士業界の生殺与奪の権を握っている。そのグリップを締めてUFJ銀行や西武鉄道のケースでも首脳を総退陣に追い込んだ。その金融庁なら、DIの監査法人の代役をみつけることなどわけなく見える。が、そう一筋縄ではいかない。所管大臣の財政金融担当相が与謝野馨氏だからだ。「サンプロ」にたびたび出演したから、もちろん田原氏と顔見知りだろうが、堀社長も与謝野氏とは父親の代から浅からぬ因縁があるからだ。

キナ臭い政局のなかで、金融庁が下手にDIに救いの手を差し伸べると、「火中の栗」を拾う形になって政局に火がつきかねない。

閉所恐怖の体験

月刊「FACTA-ファクタ」創刊まであと2カ月。見本誌が刷り上ったので、週明けから希望者のほか関係各位にお届けします。これと同時に、正式に葉書、電話、FAX、インターネットによるご購読予約の申し込みを開始します。

見本誌は単なるパンフレットでなく、「本番なみ」に記事を掲載したもので、手ぶらで「新雑誌」の夢を語るだけだったこれまでに比べれば、リアリティを持たせることができたと思います。近く処女作のドキュメンタリー・ノベルを出版する友人のジャーナリスト、手嶋龍一氏(前NHKワシントン支局長)とのインタビューも載せています。

見本誌は印刷会社と工程上のテストを兼ねたので刊行が予定より遅れましたが、掲載記事はダミーではなく、一足先にウェブサイトで12月から「記事プレビュー」として公開してきました。全文を載せることができなかったのは、スペースだけでなく、事態が動いてタイミングがずれたものもでてきたからです。これも「本番なみ」の宿命で、全文を御覧になりたい方は、本サイトの「記事プレビュー」をご参照ください。

さて、このブログにつけられたトラックバックのひとつで、筆者が衒学的とする文章があった。ありがたいご助言である。ときどきそう言われるが、うーん、これは文体の生理みたいなもので、なかなか直りません。小生には「高所恐怖症」とか「閉所恐怖症」などさまざまな「フォビア」(~恐怖症)の弱点がありますが、あの恐怖が他人には説明しにくいように、文章の癖も自分では弱点と分かっていてもなかなか治癒しにくいものです。

もっと生々しい小生の日常を書いてあげましょう。そんなことを思うのも、この土曜に「閉所恐怖症」に耐えた余韻が残っているからだ。久しぶりだった。桜田門正面玄関のホールを通って左手の階段をあがり、跨線橋のような通路を渡って突きあたりの鉄扉の前に立つ。天井が低く、圧迫感がある。

中からがちゃりと鍵をあけてもらうまで廊下で待った。黄ばんだ殺風景な壁の右手の扉の向こうに被疑者取調室、左の扉の向こうに参考人取調室である。もちろん、私は逮捕されたわけではない。被害者としての参考人である。左扉を入ると廊下にずらりと同じような扉また扉の列。中はまさに「セル」(細胞、独房)と呼ぶにふさわしい、窓もない壁と机とイスだけの三畳一間。入ったとたんに息苦しくなる。閉所恐怖症でない人には分からないだろうが、たまらんのだ、これが。

2年ほど前、私および家族は誰とも分からぬ人物から、自宅および勤務先に何通もの脅迫状を受け、自宅の電話や携帯に執拗に脅迫電話をかけられた。このため、2004年4月1日に警視庁に被疑者不詳(犯人不明)のまま告発する手続きをとっている。捜査は現在も継続中で、この日は警視庁組織犯罪対策部組織犯罪対策第4課――通称「ソタイ4課」の捜査員の方々のまえで、近況報告の調書をつくる日だったのだ。

脅迫の手法や電話をかけてきた声などから、昔で言うところの捜査4課、暴力団対策専従の部署が事件を担当することになった。近況報告というから、とりあえず会社のオフィスに近い駿河台の山の上ホテルで妻とともに会ったのだが、調書を作成するにはもう一日は必要だとのことで、やむなく警視庁に場所を移して、この日のうちに仕上げることを承諾した。が、狭い取調室の威圧感に後悔させられる。「不思議の国のアリス」のようにみるみる自分が萎縮していった。ああ、閉所恐怖症の再発……。

かつて、ここで延べ10時間余の事情聴取を受けた記憶がよみがえる。調書作成とは不思議なもので、ある定型パターンに従って書いていくから、実情を踏み外す表現になったときには、こちらから「添削」してあげなければいけない。今回もそうして3時間近くかかった。私の推測と同じくおよそ犯人の目星はついているようで、彼らが監視下にあることがわかったのは収穫だった。万が一、新雑誌に手出ししたら一網打尽だろう。

それが「衒学的」でない現実である。

余秋雨「文化苦旅」7――楊晶さんの手紙

このブログで余秋雨の「文化苦旅」の書評を書いたことを翻訳者の楊晶さんにお知らせした。知人から楊さんのメール・アドレスを聞いて、現代中国語は自信がないので日本語でメールを送った。折り返し彼女から、日本語で丁重なご返事をいただいたので、ここに再録する。

お久しぶりです。早くお返事しようと焦っています。

昨日まで中国の南の最果て、海南島三亜で中日の科学政策会議が開かれ、通訳に「動員」されていました。

昨夜遅く、家に帰ってから早速懐かしい、嬉しい名文を一気に読ませていただきました。二葉亭四迷から、阿Qまで、「中国語コンプレックス」での拙い訳者に対するご理解と励ましのお言葉。本当に有難うございました。

司馬遼太郎氏との比較に対するご見解はまったく同感です。

二人の違いはその拠って立つ歴史とアイデンティティに多分よるものと思われますが、それ以上に教養と人柄が滲み出ていると取れる部分があると感じました。わたしも『坂の上の雲』などを読んで感動したことを覚えていますが、ただそれは日本語を勉強するなかでの出会いでした。

余秋雨さんは幸いにも日本の「知音」と出会ったことがなにより嬉しく思います。忙殺されるなか、短時間にここまで深く読まれた方を存じませんでした。脱帽です。自分は訳したとはいえ、その鮮やかな読みにハッと気づかされたことが多く、目から鱗の思いです。

私が最初に送ったメールで、「文化苦旅6」で書いた「酒公」の墓の碑文の原文が、現代中国語なのか、古典的な漢文だったのかを問い合わせたので、それも書き送ってくれた。予想通り格調の高い名文で、多少漢文を読める人なら意味が分かると思う。書の造詣も深かった酒公は確かに、屈原に連なる不遇の士太夫だったのだ。日本風の句読点を添えて以下に引用する(訳文は「6」をのぞいてください)。

酒公張先生、不知籍貫、不知名号、亦不知其祖宗世譜、只知其身後無嗣、孑然一人。

少習西学、長而廃棄、顛沛流蕩、投靠無門。一身弱骨、或踟蹰于文士雅集、或顫懾于強人悪手、或驚恐于新世問詰、或惶愧于幼者哄笑、栖栖遑遑、了無定奪。釈儒道皆無深縁、真善美尽数失、終以濁酒、敗墨、残肢、墓碑、編織老境。一生無甚徳守、亦無甚悪行、耄年回首、毎嘆枉擲如許粟麦菜蔬、徒費孜々攻読、矻矻苦吟。

嗚呼!故国神州、莘莘学子、願如此潦倒頽破者、唯張先生一人。

さらに楊さんから第2信があった。翻訳された「文化苦旅」には載っていない日本版のための余秋雨の「自序」の一部を引用している。04年1月に書かれたものだというが、作者の気持ちの一端がうかがえるので紹介しよう。

本書は十数年前に執筆した旧作です。

当時、中国は文革の災難を終息させて間もなく、かつての政治的熱狂から覚めて、中華文化への再認識の機運が醸成されました。しかし、そのような願いは一連の実際の困難にぶつかり、当分叶えられそうもなかったわけです。

正直に言って、これはぼくの実験にすぎませんでした。本書のあとに、考察に一段と大きな精力を注いで、『山居筆記』を書きあげました。さらに中華文明の考察を一とおり終えてから、人類文明の考察をはじめ、それが『千年一嘆』と『行者無彊』(=行く者に国境線なし)などの著書によって裏づけられました。

中国人が心の奥深いところで思ったこと考えたこと、もろもろの大量の想念、コンプレックス、話題を、他民族の読者に理解させることは、文化の深い次元における根源的な相互探求にほかならず、なによりわずらわしいことに違いありません。この点において、『文化苦旅』の翻訳は、ぼくのほかの著書のそれよりも大変だったと思われます。

その翻訳者の楊晶さんは、この引用のあとで「『他民族』の文化の相互探求という意味でこんなに面白い書評を余秋雨さんにも読ませたいですね」と書いていた。そう、いつか彼に会ってみたい。楊さんによると「余秋雨さんはいま香港フェニックス・サテライトTVに『秋雨時分』というタイトルで一日五分間出演して、『大文化』について語っています」という近況だそうだ。

2月17日、第3信が届いた。「山居筆記」や「行者無疆」の1日も早い翻訳を願ってやみません、と書いた手紙に対するご返事である。

これは厳しいご注文。「山居筆記」は余秋雨さんの著書の中でも優れていると思います。いずれそのうち、と考えております。これをお読みになれば、彼が文革の中でどのように山の中の書楼を見つけてそこでうんと「栄養」をつけたかが分かります。「行者無疆」はミレニアムの旅に続いて、ヨーロッパの100都市近くを歩いた見聞です。日本の方はずっとヨーロッパに親しんでいるから、どうかなと思っています。そしてあまり欲張ってはいけないと思いますが。

二本ほど、ブログの書評を余秋雨さんに中文化してファックスしました。ちゃんと交流ができています。これは私の仕事なんです。

是非、お二人の出会いが実現できますように、願っております。

ライブドア崩落8――ドリームIから「逃げたい理由」

2月13日月曜昼には大阪・北浜の土佐堀筋にいた。黄味がかった花崗岩のどっしりした建築、住友本館(現三井住友銀行大阪支店)の6階役員食堂で“名物”のハヤシライスを食べ終えた時である。携帯が鳴った。中座する。まるで場違いな話題が飛び込んできた。

「ドリームインキュベータの株価がストップ安だってさ!」

同社はベンチャー育成というか、実質はベンチャー投資の東証一部上場企業で、おびただしいビジネス書を出版しているボストン・コンサルティング元社長の堀紘一氏が代表取締役社長をつとめている。前週末比10万円安の50万円と値幅制限いっぱいまで下げたのは、粉飾決算の疑いが出ているライブドア事件の余波をもろにかぶったといっていい。

ドリームインキュベータの監査法人が、ライブドアの監査法人で1月の強制捜索先となった港陽監査法人であることが発端なのだ。捜索直後の1月18日、「誠に遺憾に思います」とする「お知らせ」を発表した。そりゃそうだろう。経営指南を売り物にする企業が、粉飾決算に加担したのではないかと疑われる監査法人を選んでいたとしたら、その不明は致命傷になりかねない。そこでこう念押ししている。

当社の財務諸表等は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して作成され、また、当社経営者による確認を実施した後に適正に開示しており、その適正性につきましては全く問題ございませんのでご安心下さい。

なお、今後につきましては、当該会計監査任の妥当性をよく見極め、必要に応じて変更を含めて検討いたします。結果は出次第速やかに開示いたします。

「全く問題ございません」と強調すればするほど、疑いたくなるのが人情である。1月25日には「当社会計監査人の変更に関するお知らせ」と題して「速やかな監査法人の変更を想定し、現在、大手監査法人を中心に検討・打診しております」と港陽からの乗り換えを強く示唆した。ところが、2月10日午後6時から堀社長らが会見し、「港陽監査法人から、2月8日付けで実質的にDI(ドリームインキュベータ)に対する2006年3月期の監査業務が遂行できない旨の書面が届いた」ため、監査法人を新たに選定せざるを得ない事態となったが、代役のあてはまだないと発表したのだ。

小規模監査法人の不祥事疑惑から飛び火した災難であり、DI自体には何ら問題ないと株式市場から信認を得るためにも、依頼するのは大手監査法人の3社(トーマツ、あずさ、新日本)と判断した。(中略)ライブドア事件発覚直後から3社に監査受嘱可能性を打診していた。残念ながら、3社共DI自体の初期評価等を行なうこともなく、「多忙」「期中変更」「港陽絡み」等を理由に結論は"No"となった。

これが13日のストップ安の引き金になったことは間違いない。会見で堀社長は「株主及び投資家の方達に安心してもらえる監査法人に会計監査を受諾してもらえないという前代未聞の状況に置かれている。このまま放置されて徒に時間が過ぎてしまうと、2006年3月期の決算の確定ができず、株主総会も開けないという事態に陥ってしまう」と憤懣やるかたない表情で訴えたが、逆効果だったようだ。

この機会に、私、堀紘一としては、監査法人のあり方及び社会的責任の問題を問いたい。監査受け皿がなくなった上場企業からの依頼に対し監査法人が当該企業の中身をレビューすることもせず、自身のリスク回避のためだけに不受嘱の決定を下したと捉えざるを得ず、このような共同無責任・事勿れ主義に対し大いに義憤を感じている。これは、DIだけの問題ではなく、日本の監査制度の不備、ひいては日本の株式市場の不信任につながる大問題と考えざるを得ない。そもそも、監査法人とは、本来株主のために仕事をしている筈で、こういう非常事態の時こそ、株主のためにプロフェッショナルとしての本領を発揮することこそが、社会的正義に適う道と考えるので極めて遺憾である。

同業のコンサルタント業界は、しかしこの窮状に同情していない。監査法人を「共同無責任」「ことなかれ」と断じた堀氏の異様な力こぶの入りように苦笑する。港陽を同じく監査法人としていたエフェクター細胞研究所(名古屋セントレックス)を見れば、監査の“甘さ”がすぐわかったはずだというのだ。エフェクターは東大名誉教授を社長にかつぎ、創薬ベンチャーとしてライブドア証券が初の主幹事をつとめたが、目論見書の紛らわしい表現や、公募株主に不利になりかねない方式が批判され、昨年3月29日の上場初日、売り気配で売買が成立しなかった。

その後もエファクターは「ライブドア御用達」の悪評がついてまわり、強制捜索後に遅ればせながらライブドア証券を主幹事から外したものの、今後、港陽の責任が問われることになれば、監査不信の連鎖に引きずり込まれかねない。ドリームインキュベータも「従来よりライブドアの経営及び株主に対する考え方・行動に疑問を感じており、一切係わり合いを持たないスタンスをとっていたが、無関係とはいえ同じ監査法人であることに不安を感じてはいた。但し、港陽自身のDI監査に関する問題はなかったので、港陽を他監査法人に変更する判断には至らなかった」としているが、言い訳とはいえ他人事すぎる。

昨年のニッポン放送株をめぐるライブドアとフジテレビの争奪戦のさなか、堀氏はテレビ朝日の「サンデープロジェクト」に出演、堀江貴文ライブドア社長(当時)をクソミソにこきおろしていた。監査法人がライブドアと同じことに「不安を感じていた」で済む問題ではなかろう。笑えるのは、社外取締役にセコムの飯田亮最高顧問と並んで「サンプロ」のキャスターである評論家、田原総一朗氏自身が名を連ねていることだ。やっぱり「堀紘一、ライブドアを叱る」は田原氏のヤラセだったのか。

それだけではない。田原氏の評論家生命が危うくなるかもしれない。そもそも、ドリームインキュベータが大手3監査法人に「逃げられた」のは、単に「ことなかれ」だけではないのではないか。監査法人はこのところ過当競争であり、東証一部上場企業から三拝九拝で監査を頼まれているのに、3社とも断るというのは異常である。多忙や期中変更、港陽がらみという理由はどれも口実に過ぎない可能性がある。

大株主にはオリックスの宮内義彦会長、ソニーの出井伸之前会長、NTTドコモなどそうそうたる顔ぶれが並ぶ。“大甘”監査法人をつかって財務でやりたい放題ができたライブドアのように、ドリームインキュベータにも経理処理上の問題が浮上してきたら、社外取締役の田原氏自身も重大な責任を免れない。19日日曜の「サンプロ」で、田原氏がこの問題を取り上げる勇気があるかどうか、けだし見ものである。

ときどき代行2――私のビフォー・アフター2

編集長の多忙に拍車がかかり、急遽、2回目のピンチヒッターを命じられました。いつ来るかわからない執筆の依頼を待つのはなかなかのスリルです。

さて、今日は私のもう1つの「ビフォー・アフター」を披露したいと思います。最近、空いた時間を使って、ピアノ(クラシック)、ゴルフ、踊り、テニスなど色々なことにチャレンジするようになりました。絵はその中のひとつで、「趣味」という中途半端なコンセプトが嫌いだった自分が趣味を解禁するようになったきっかけでもあります。

昨年の夏、BNPパリバ証券で働きながら『エコノミスト』等で執筆され、ピアニストとしても活躍中の小田切尚登氏の才能に惚れこみ、“追っかけ”をしていた私は、小田切氏と、彼のご級友で洋画家の高橋光画伯とお食事をするチャンスに恵まれました。

お2人の共通点は多芸多才で話好きなこと。音楽、美術、哲学、文学、建築からグルメにいたるまで「なんでも来い」な方々です。その席で高橋氏がしてくれたのが、「絵は誰でも絶対にうまくなる。デッサンは製図と同じで、やり方を学べばすぐ上達する」という話でした。

小学生の頃から、画用紙を前にすると頭の中が真っ白になってしまい、いつも絵の具を塗るところまで行かないまま授業終了のチャイムを迎えてしまう――絵といえばそんな苦しい思い出しかない私も、高橋氏の断言に思わず心を動かされ、実験台になることを決めました。また、氏は東大を卒業後、6年間勤めた興銀を退職、フィレンツェの高名な画家に弟子入りをした異色の経歴の持ち主です。彼にエリート人生を捨てさせたものは何だったのかを知りたい、という好奇心もありました。

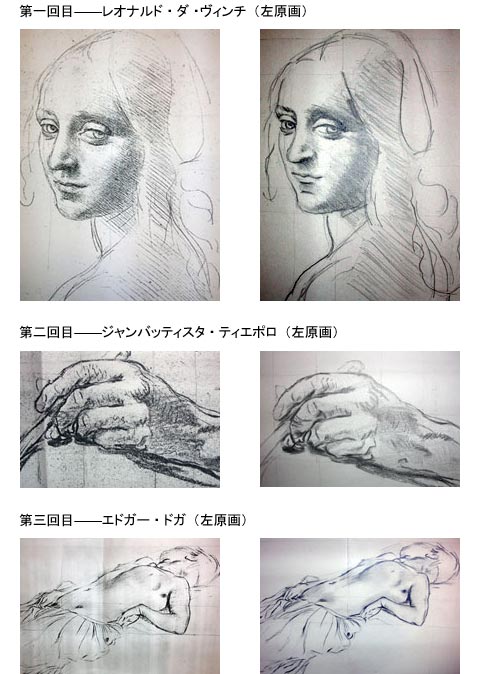

そんな経緯があり、土曜日の昼から夕方にかけて、画伯のアトリエで「巨匠の素描をデッサンする」訓練を受けることになりました。以下がその結果です。

左が巨匠の描いたデッサンです。お手本の通りに描けば良いのだから簡単、と思われるかもしれませんが、いざやってみると、なかなか思うように巨匠の絶妙なカーブ、陰影やメリハリが再現できず、難航しました。そんなときに先生が与えてくれたアドバイスが、「『これは鼻だ』『目だ』と思わずに、デッサンする対象を単なる光と影として見るように」というものでした。

そう言われて、スケッチブックを逆さまにしたり、目の焦点を遠くにしたりして眺めてみると、正面から見ていたときにはまったく気が付かなかった原画との「ズレ」がはっきり見えるんです。そこに直しを入れると、ぐんと見違えて、巨匠の絵に一歩近づきます。これがなんとも言えず楽しいのです。印刷してみると、パソコン画面では気付かなかった文章の誤りに気付く、ということと似ているかもしれません。

その後まもなく、ピアノの練習やカラオケをやる機会があったので、デッサンで学んだことをひそかに応用してみました。その結果は、驚くなかれ、目に見えてうまくなっていました。もちろん録音・録画などしていませんので、変化率をここで証明できないことが残念です。

ネット愛国主義の胚12――お粗末な「敗軍の将」

週末から月曜にかけて、大阪へ出張に行ったので、このブログがお休みになった。帰りの新幹線は、いつもなら缶ビールをあおって昼寝なのだが、今回は経済誌「日経ビジネス」を買って読んでみた。無聊を慰めるためではない。最新号のコラム「敗軍の将、兵を語る」で、多比良和誠(たいら・かずなり)東京大学教授(大学院工学系研究科)が登場しているからだ。

すでに書いたように1月27日、多比良研究室の論文の捏造疑惑に対し、調査委員会が「クロに近いグレー」の結論を出している。沈黙を守ってきた多比良教授がはじめて弁明に登場したのだ。一般の新聞や雑誌を避けてビジネス誌を選んだあたり、いかにも工学系らしい計算高さだ。だが、内容は「お粗末な釈明」の一語に尽きる。

論文の正当を主張するなら、その論拠を示せばいいのに何もない。これでほんとうに科学者かね、と思いたくなるほど、未練がましく実験を担当した川崎広明助手への恨み言を並べるばかり。助手が実験データをノートに残さず、入力したパソコンも「壊れて捨てた」という手順の非は認めても、それは指導教授としての監督責任にすぎないと思っているらしい。

あげくに「東大がまとめた最終報告書では明らかになっていない点」として明かすのが、日本RNA学会にはめられたといわんばかりの陰謀史観である。

世間の評判とは裏腹に、日本RNA学会では受けがよくありませんでした。産業応用だとかそんな社会に迎合することはけしからんという意見の人が結構いるからです。特に、RNA学会の主流派である理学部系の先生にはその傾向が強い。誰とは言いませんけれど、いまだに“象牙の塔”に閉じこもって「物事の真理を研究するのが学問だ」なんて言っている。

この程度の考えしかない人間が、教授さまでございとは、ちゃんちゃらおかしい。人を呪わば穴二つ。他人の陰謀を云々するのは、自分が学者というより単なる「政治屋」だったことの証左ではないか。年間予算額7億円の経済産業省の大型プロジェクトの対象になり、「これで数年間は安泰だ」と安心していたというのは正直ではある。しかしプロジェクトの詳細を詰める段になってRNA学会からクレームがついて外されたと主張する。さもしさ丸出しで、てんとして恥じないお人柄のようだ。

こういう貧弱な発想は、自分を鏡に映してしまう。陰謀があったというなら、その証拠をあげればいい。なのに、アメリカのキーストンのシンポで外国人研究者が問題にしたというのは誇張だとか、東大が調査した形になっていても「中身はRNA学会の思い通りになるよう仕組まれていた」とか枝葉末節にこだわっている。要するに陰謀の憶測ばかりで、実のある証拠がないのだ。

お里が知れる。いつもあなたは根拠がない。捏造疑惑が晴らせなかった共同論文と同じではないか。「私はこの分野の第一人者として注目を集めてきた」と自分で吹聴するのは噴飯ものだろう。その自負が致命傷なのだ。そうとう低レベルの学者であることが知れる。

一番残念に思うのは、川崎が実験に立ち合わせないことです。昔から夜中に1人で実験するタイプでした。けれど、今回は疑いがかけられているのだから、誰か立ち合わせろといいました。それでも「疑っている人が隣にいると実験がうまくいかない」と譲りません。だったら(中略)私の息子でもよいから実験をやっているところを見させてくれと。(中略)答えは「ノー」。そんなに俺のことを信用してくれないならおまえのことも擁護できなくなる。そういう気持ちにもなりますよ。

笑わずにはいられない。眉間にシワを寄せてやりあっているのだろうが、本人たちはそれがいかに滑稽か気づいていないのだ。加藤茶と志村けんが演じれば、いいコントか漫才になるかもしれない。とにかく「敗軍の将」を担当した「日経ビジネス」の記者とデスクも、教授にやさしすぎたのではないか。「再実験で6カ月はかかるのに、4カ月足らずしか時間が与えられなかった」という教授の言い訳に、RNA学会の問題提起から通算すれば10カ月も経っていることを指摘する程度では生ぬるいと思える。

反証の時間はあった。しかし反証できなかった。冷厳な事実はそれだけである。教授に言うことはひとつ。もう、学者なんておやめなさい。いま、象牙の塔に逃げこんでいるのはあなたのほうだ。「医工連携」を安直に履行した彼の倒錯を批判するには、17世紀ナポリに生まれた歴史哲学者ジャンバッティスタ・ヴィーコ(1668~1744)のデカルト批判の言葉――「真なるものは作られたものなり」(verum=factum)がふさわしいかもしれない。

清水幾太郎はそれをこう説明する。「私たちが幾何学において真理を知ることが出来るのは、幾何学の世界が、最初から私たちの作り出したものであるからである。verum=factum(真なるものは、作られたものである。)幾何学的方法が物理学で成功するためには、神でなく、人間が自然を作っていなければならない。しかし、自然を作ったのは、人間でなく、神なのであるから、神だけが自然の真理を知ることが出来る。人間が自然について知り得るのは、蓋然性に過ぎず、いかに深く知ったと思っても、神のみが知る大いなる残余が残る。神の作った自然に向って、人間はつねに謙虚でなければならない」。そして清水の『私のヴィーコ』は続けてこう書く。

人間の精神は、その弱さと狭さの極限において、神に似た地位へ上る道を発見する。人間は、諸要素を自ら作り出し、それらを無限たらしめ、これらの諸要素によって世界を作る。それを単に考えるのでなく、それを完全に知ることによって、人間は、彼に禁じられていた筈の真なるものを手に入れる。人間は神に似たものになる。しかし、(中略)これらの諸要素によって作り出されたのは、ノミナルな世界である。事実は、何ものかによって作られたものであり、作られたものの真実は、作った者だけが知っている。数学において、人間は、一切を作り、一切を知る。彼はフィクションの世界の王になる。そして神は、リアリティの世界の王である。

多比良教授のRNA干渉をめぐる“発見”は、こういうフィクションだったのではないか。作られたもの(factum)という自覚なくして真実(verum)は語れない。ジャーナリズムも同じである。「factum」とはまた「facta」の単数形なのだ。種明かしをすれば、このタイトルはヴィーコから借用してきたものである。

余秋雨「文化苦旅」6――無用無名無念の人生

いつか行ってみたい。中国江南の寧波(ニンポー)の近く、魚背嶺にある、地名も「状元墓」という場所に。無用無名無念の人生を送った「酒公」の墓がある。論理学を救国の具としようと志しながら、不遇に終わった彼の墓が見下ろす小高い山には、彼が揮毫した他人の墓碑が全山びっしり並んでいるという。その光景を余秋雨はこう描写する。

半世紀も前の論理救国論者が、世間からこれ以上なく落ちぶれていながらも、ユニークな形で、山ごとその生命で占拠していた。彼は平生、自分の学問ではいかなる人も征服できず、中国で千年も受けつがれた筆一本で、この世を去った人々を慰めるほかなかった。可哀想に、彼に慰められた人たちは、論理も書法もまるで不案内なため、墓碑の書法も限りなく寂しいものだ。このような寂寥を、逆に慰める者がいるだろうか。あのずらりと並んだ灰褐色の酒壜だけだろう、と思った。

荒涼として林立する灰色の石碑と酒の壜。余秋雨の文章は歴とした名文であって、楊晶さんの訳文も間然とするところがなく、くやしいけれど、引用でも切り刻みにくい。

思いがけないことに、その生涯の履歴の終結は、増える一方の墓碑である。人間はいずれ死ぬものであり、墓は容易に崩れないため、これがずっと続いたら、故郷の天地はどんなにか恐ろしいものになろう。墨汁をたっぷり吸って描いたのはどんな世界だろうか。推理が得意な論理学者である彼は、きっとその筆に度々恐れを抱いただろう、とぼくは信じる。

ここに至ってはじめて、余秋雨の紀行がすべて一種の挽歌であることに気づく。「文化苦旅」の「苦」とは墓参なのだ。シンガポールの二葉亭四迷も、敦煌の王道士も、余秋雨は常に墓から、喪失を語りだそうとする。彼にとって覉旅(きりょ)は常に死者への巡礼なのだ。司馬遼太郎の「街道をゆく」との決定的な違いはそこにある。

かつて私にも思い屈する日々があった。自分を無用と思った。「殺伐たる事象の継起に目を凝らせば、血のかよった人間の生き死にしかない。そこではもう感傷や理屈への低徊という逃げ道は失われている。それゆえこれは展墓掃苔(てんぼそうたい=墓に詣でて苔をはらうこと)の歴史書ではない」。そう自著に書きつけたことがある。

だが、余秋雨の紀行は、彽徊すれすれの展墓掃苔のほかのものではない。そのまま頭(こうべ)を深く垂れるObituaryなのだ。「文化苦旅」の「呉江船」では童話風に書いているが、彼は文化大革命の「下放」で徒刑囚のような辛酸を舐めたのだ。消えていった故人たちへの言葉にならない憂悶が、こういう文章を書かせるのだと思う。

そうしてはじめて、雑文集に「墳」と題した魯迅の屈折に身を寄り添わせることができる。魯迅はこう書いた。「せいぜい、この本が、大道露天に積み重ねられた本の中に、暫くでも横たわることができればと願う。ちょうど博厚なる大地が、どんな小さな土くれをも容れるのにやぶさかではないように。(中略)専ら皇陵(みささぎ)を拝むことのすきな人もあろうが、なかには荒れ果てた塚をとぶらって昔を偲ぶことを好む人もいるわけで、いずれにしても、まだ当分は一顧を惜しまぬ人も多分いるだろうと思われる」。この屈折は、文を書くことと自らを墓標にすることが、ひとつだと覚悟した人のものである。

その深刻な自己懐疑において、挫折した論理学者、酒公もまた、1931年2月7日に英国のケンブリッジで日記にこう書きつけた論理哲学者と何ほども変わらない。

もし私の名が死後も生き続けるなら、それは偉大な西洋哲学の終点としてのみである――あたかもアレキサンドリアの図書館を炎上させた者のごとくに。(ルートウィヒ・ウィトゲンシュタイン「哲学宗教日記1930-32」)

酒公は最後まで悲運につきまとわれた。たまさか目にした新聞で「笑いの懺悔」と題する随筆に目をとめる。いまや中年に達した筆者が、かつて「love」という英語を教えた教師に馬鹿げた哄笑を浴びせたことを悔いていた。自分も愛の苦楽を知り、人生の波乱に翻弄され、いまは子供とともに外国語を学び直している、と。

哄笑を浴びて教壇を去った教師とは、酒公自身であった。彼は記事を読んだあと、田舎の小学校へ行き、無償で英語の授業をしたいと申し出た。教鞭をとって3カ月、またも天は彼を愚弄した。台風で校舎が倒れ、生徒を救おうとした酒公は下敷きになる。足腰が立たなくなり、寝たきりになった。床に臥せった彼を余秋雨が見舞ったとき、酒公は余の手を握りしめ、自分の墓碑を書いてくれと頼むのだ。碑文はどう書くのか、と問われて酒公は沈思して口述する。こういう文章である。

酒公張先生は、現世基地も名号も先祖世譜も知らない。跡継ぎがなく、独り者の一事だけが知れる。少年時代に西洋に学んだが、長じてさらに用いられることなく、さすらいの身に落ち、頼る伝手もなし。弱々しい体躯をひきずり、文士の集いに顔を出したり、強盗の手におののいたり、新しい世代の難詰に恐れをなしたり、はたまた無私な少年の哄笑に慌てふためいたり、おろおろ右往左往したりと何一つ定かでない。

その苛烈な自己批評は、書き写していても息苦しくなる。

釈迦も、儒教も、道教も深き縁を結ばず、真善美を残らず失し、はてに濁酒に破れ墨、片輪の肢体に墓碑持って、老境を編まんとする。生涯を通して、特に徳目もなければ、また悪行もない。老いぼれた今、回顧するに、かくのごとき粟麦野菜を無駄使いし、勤めた勉学も、こつこつとして苦吟もあだになってしまう、と嘆かわしくなる。おお、故国神州の赤子たる学子どもよ、かくも落ちぶれた敗者なるものは、張先生一人にとどまるように、と願おう。

滂沱(ぼうだ)と涙を流す酒公に、余秋雨は「こんな悲哀の文言はとても書けない」と呟く。かくて酒公没後の墓碑は、「酒公張先生之墓」の7文字だけとなった。この評伝が余秋雨の創作であるにせよ、ないにせよ、これほどみごとな無用無名無念の人の碑文をほかに知らない。

余秋雨「文化苦旅」5――酔っ払いの墓碑

恋と同じで、酒にも盛衰というか、ピークと下り坂がある。このところ、めっきりメートルのあがった知人がいて、落ち目の私なんぞはついていけない。酔態ひとつ見せず、長い夜にも背筋をぴんと伸ばして動じない。つくづく酒は体力だと思う。だが、もっと屈託する酒もあって、白居易ら酒豪詩人の多くは、やり場のない欝志を酒に託していたのだろう。

余秋雨がどれだけ酒を飲めるのかは知らない。でも、「文化苦旅」で私がもっとも好きな一編を挙げろ、と言われたら、迷わず「酒公の墓」を挙げたい。「酒公」と号するからには、故人はへべれけの酔っ払いだったのだろう。生前に頼まれて、余愁雨は「破天荒にも」はじめて墓碑を書いたという。

墓碑銘といえば、私の脳裏に浮かぶ風景はただひとつ。アイルランドのスライゴーを訪れた時だ。晩秋の荒涼とした無人の墓地で見た詩人イェーツの墓である。ああ、これがあの有名な墓碑かと思って、しげしげと眺めた記憶がある。

Cast a cold eye on life, on death, horseman pass by!

(生と死に、冷ややかな一瞥を投げ、馬上の人よ、過ぎ去れ!)

それを見てから考えを改めた。墓碑を一箇の文学にしていた伝統がかつては確かに実在し、けれども今は壊れて跡形もないのだ、と。英米の新聞には「Obituary」と題する評伝的な死亡記事があり、そこに墓碑の精神がなお脈々と流れているが、それに匹敵するような名文の追悼記は日本の新聞ではめったに拝めない。ニューヨーク・タイムズでもザ・タイムズでも、社内でいちばんの文章の達人がこの「Obituary」担当を命ぜられるのだ。

鴎外の史伝を見る限り、江戸や明治にはまだ漢学の素養が生きていて、すらすらと碑文を書ける人はいくらもいた。それが文人たるものの心得であり、また商売のタネでもあった。だが、今の日本で墓碑を頼まれて、二つ返事で応じることのできる文人はどれだけいるのだろう。戦後、すでに払底していたことは、全国に残る忠魂碑の愚劣な碑文が証明している。お手本を下敷きにしたことが明らかで、真率な独創がどこにもない。これもまた大戦に敗れた理由だろう。

だが、余秋雨は書けるのだ。「酒公の墓」は、現代中国が望みうる究極の「Obituary」だろう。碑銘は「酒公張先生之墓」の7字だけ。号と姓だけで名がない。それは故人が無名無用の人であり、もうひとりの阿Qだったことを暗示しているかに思える。

酒公が生まれたのは、浙江省寧波(ニンポー)の西南にある霊山、四明山の連なる低い山脈の一角である。宋の時代、そこで張という名の英才がいて科挙の試験で一番(状元)になった。その子孫は代々それを自慢にしてきたが、清末には村に字の読める人がいなくなるほど零落してしまった。が、このままでは状元の墓に申し訳が立たないと、張家の寡婦は休まず働いて息子の張老を、遠く離れた私塾に通わせた。

張老は勉学に励んだが、学業半ばで上海へ出て、商売に転じて蓄財に成功した。が、それだけでは状元の子孫の面目は立たない。そこで20世紀とともに誕生した一人息子にすべてを託し、中学を修了してからアメリカに留学させた。これが青年時代の酒公である。たまたま、胡適之が英語で書いた論文を読んで、論理学(先秦邏輯)の専攻とする。あいまいな中国の思考を論理化して国を救おうという志だった。

が、1920年代、帰国した彼を受け入れる素地が中国にはなかった。論理学の講座を持つ夢を一蹴され、しがない英語の教師の口しかない。が、状元の子孫という評判が上海の文人サロンにとどいて売れっ子になる。スノッブを演じること、つまり論理にお別れすることが、いまは論理にかなうことだった。

ところが、父、張老の死で彼の運命は一変する。郷里に帰って立派な葬儀で父を状元墓のかたわらに葬ったが、青幇(ちんぱん)ギャングの陳親分が現れて、箔つけに彼を師爺(書記係の師匠)に仕立てようとさらっていく。以来、陳親分の告示や書簡は秀麗な書法で書かれるようになった。が、意に染まぬ仕事に、張師爺はヤケ酒を重ね、ついに酒豪となってしまう。

だが、酒とて慰めにはならない。3度も脱走を試み、いずれも連れ戻された。4度目に捕まったとき、懲らしめに足腰が立たないほど痛めつけられてから青幇を追い出された。それきり行方知れずになったが、上海で細々と生きていた。足が不自由では働くのも億劫で、親の遺産はたちまち食いつぶす。

1949年に中国共産党が政権を取り、青幇の陳親分が追放されて、やっと故郷に帰ることができた。村では代書屋を営み、8つ年上の寡婦を嫁にもらう。ところが、酒に酔って「東風は西風を圧倒する」と書くべきところを「西風は東風を圧倒する」と書いてしまい、たちまち右派のレッテルを張られる。妻は彼のもとを去った。

4年後、やっと冤を雪(すす)ぎ、県の中学校で英語を教える職にありついた。県下で英語ができるのは彼1人だったのだ。アルファベットも知らない中学生を5カ月で大学受験レベルに引き上げるという無理難題だったが、4週目でつまずいた。テキストにWe all love Chairman Maoという一文があって、黒板に愛は人のいのちなりと書いたのだ。

教室の空気ががらりと変わる。女学生は真っ赤になってうつむき、男子学生はしかめ面で呆然と目を泳がせる。誰かが噴きだした。「笑い声が一段と高くなって、四十いくつかの若い口がすべて大きく開いて震え、耳を聾せんばかりに、彼を笑い、黒板を笑い、愛を笑った」。酒公は立ちすくみ、そそくさと中学校を去る。

ふたたび村に帰って代筆業をはじめたが、星の悪い彼のもとに結婚の祝辞などの注文は来ない。彼が書けるのはただひとつ、墓碑だけだった。状元墓のある山は風水では埋葬にいいとされ、山は墓で埋めつくされた。大半が酒公の手跡になる。

彼の字は柳公権を骨格にし、蘇東坡を肌に持ち、力強く円熟した、端正かつ活発なものなので、ひときわ人目をひきつけた。他郷からの旅行者は、この山を訪ねても、湖や山の景色をよそに、茂った木々や野の花々を打っちゃり、警告に流れる滝をそっちのけに、山のこの墓碑の一つ一つを愛でるのだった。

碑を書くときの報酬は、酒と肴だった。近隣に酒豪の評判が轟き、彼に「酒公」のあだ名がつく。余秋雨が墓だらけの山にふらりと立ち寄ったのはそのころである。「山一面のすばらしい書法に目を見張った。張先生の出自を聞いてから、再び山上の墓碑の間をさまよった」。それが酒公の墓碑を書く機縁になったのである。

北海道新聞は死んだか

熊本日日新聞(熊日)の日曜コラム「論壇」に月1回のペースで寄稿している。昨年12月にはこのブログの初回のテーマと同じ「ソニーを蝕むウイルス」を載せた。正月は特別紙面建てでお休みとなり、2月5日掲載の順番が回ってきた。熊日に遠慮して5日あけたから、もうここに載せてもいいだろう。

南と北で地域が違うとはいえ、同じ地方紙の報道への問いかけだから、掲載してくれた熊日の勇気に感謝する。見出しは「調査報道の復権を」だが、読めばおわかりの通り、北海道新聞または調査報道そのものに「死んだか」と問いかけるのがテーマである。

割愛した道新編集局長の名を復活させるなど、熊日版とはわずかな異同がある。これは「最後から二番目のバージョン」と言っていい。

ときどき、そのメダルを手にのせてみる。18Kだから少し重い。表に「賞」と「日本新聞協会」とある。古巣の新聞社で連載した企画が1994年に協会賞を受賞した際、取材チームの一員としてもらった。本物は一枚だけで会社に飾ってあり、本物と同じ仕様で銀座和光でつくらせたレプリカ(複製)が個々の記者に配られた。

自慢と思われるから誰にも見せない。自分より優れた取材力、文章力、統率力に恵まれながら、受賞の機を得られなかった記者は星の数ほどもいる。よほど自分は幸運だったと思うしかない。でも、ささやかな人生の誇りとしてきた。

それから10年。2004年の協会賞(編集部門)の一つは、北海道新聞(道新)の「北海道警裏金疑惑」の調査報道に与えられた。03年11月から600本以上の記事を載せ、ついに道警本部長が道議会で裏金の一部を認め、全国の警察の「裏金」問題に飛び火するきっかけとなった。私個人は記者として雌伏を余儀なくされていた時期であり、遠くから声援を送るほかなかったが、記者魂ここにありを示す立派な追及だったと思う。

多少とも新聞業界の事情に通じていれば、地方権力の頂点である警察を、地方ブロック紙の雄が追い詰める戦いが困難なことはすぐわかる。むしろ地方紙と県警が癒着してしまう例のほうが多いのだ。北海道新聞は1996年にも「道庁公費乱用問題」の追及で協会賞を受賞しており、調査報道の伝統が生きている数少ない地方紙だった。

しかし落胆した。この1月14日、道新は第一面に「おわび」の社告を掲載した。昨年3月に報じた「道警と函館税関の『泳がせ捜査』失敗の疑い」の記事について、道警から事実無根との抗議を受け、編集局幹部による調査の結果、「記事の書き方や見出し、裏づけ要素に不十分な点があり、全体として誤った印象を与える不適切な記事と判断し」たという。

社内調査の結果は別ページで掲載している。覚せい剤取締法違反で有罪が確定し服役中の元道警警部が、自分の公判で読み上げた上申書が発端だったことが分かる。裏金疑惑で警察の内部告発者になった元釧路方面本部長の著書にもこの元警部の私信への言及があり、複数の捜査関係者にあたって「矛盾しない証言」が得られたので記事を掲載したという。

しかし、社内調査によると、これら捜査関係者の「証言の多くは伝聞に基づく」もので、麻薬特例報に基づいた組織的な泳がせ捜査が行われたとの「確証は得られなかった」という。しかし一方で「泳がせ捜査がなかったという確証も得られませんでした」という奇妙な結論である。取材が不十分なら、社内調査も不十分というほかなく、「全体として誤った印象」というあいまいな結果に「おわび」はおかしい。

事情を知らないと思っちゃ困る。裏金疑惑報道後、警察の恥部をさらした報道への“みせしめ”に、道警は陰に陽に道新を締め出してきたではないか。会見や懇談から道新記者を外し、事件などのネタは他社に流したから、この一年半の道新は特オチ(特ダネの逆)の連続だった。嘆かわしいのは道新のシェアを食おうと、一部の全国紙など他紙が迎合したかに見えることである。通信社は何をしていたのか。どこもこの異常事態を書かない。

道新の新蔵博雅編集局長に問う。この奇妙な「おわび」社告が、道警に白旗を掲げたものでないことを証明しなければならない。裏金報道は日本ジャーナリスト会議(JCJ)大賞、菊池寛賞も受賞している。道警と“和睦”がなって警察取材が正常化したとしても、当時の取材班の首を差し出して賞に泥を塗ったら、新聞の自殺ではないか。

これは地方紙の危機でもある。友人の編集者、下山進氏がコロンビア大学に留学して書いた「アメリカ・ジャーナリズム」(丸善ライブラリー)を思い出す。九一年に調査報道でピューリッツア賞を受賞した地方紙が、なぜ二ヵ月後に取材班を解散、調査報道をやめたかが書いてある。資本の論理に忠実な「USAトゥデー」のような薄味の全国紙に食われて地方紙の地域独占が揺らぎ、リスクと費用のかかる調査報道が捨てられたのだ。

いまの日本の新聞は、読者数が頭打ちとなり。全体の数字から見ると広告媒体として弱体化の傾向となっている。「権力に挑む」などと格好をつけられなくなった新聞経営者にとって、摩擦の多い調査報道がお荷物になってきたのではないか。

調査報道は死んだのか?協会賞のメダルはそう問いかける。否、と答えたい。保身に汲々としない記者魂が、きっと新聞を復権させる、と。

2月5日の30周年記念日

「2・5会」という会合がある。1976年2月5日を記念して、毎年2月5日に一同結集する会である。曜日の都合で、それが今年は2月8日、つまり昨夜になった。

しかしその日付を言っても、何が起きたか覚えている人は少なくなった。私は忘れない。すくなくとも生涯一記者の原点となった日である。アメリカの上院外交委員会(チャーチ委員会)で、故田中角栄首相の逮捕などにつながるロッキード事件の端緒となった賄賂の話が飛び出した日なのだ。あの日は一瞬、きょとんとして、それからは地獄だった。

私は入社3年目で、国税庁記者クラブの最年少記者。右も左も分からぬまま、夜討ち朝駆けの日々に突入し、国税の方々には、ま、一言で言えばご迷惑をおかけしました。最前線で指揮をとる東京国税局長だった磯辺律男氏(その後、国税庁長官、博報堂社長から会長を歴任)を囲む会というのが「2・5会」である。

当時、最年少ということはいまだに最年少である。現役を退いて悠々自適の方もいらっしゃるが、まだ報道第一線にしがみつこうとしている私なんかは、往生際が悪いと言うべきだろう。とにかく主賓、磯辺氏のあとの乾杯の音頭は、なぜか最年少の私がやらされた。その後のみなさんのスピーチは孫の話や病の話、そして老父・老母の介護の話が多かったが、やはりもとはみんな「事件屋」。ついついライブドアの話になる。

たまたま隣あわせたのが磯辺氏本人だったから、つい聞いてみたら、やはり手厳しい感想が返ってきた。「ホリエモンって、やっぱり小泉政治の申し子だと思う」。いくら人物を見抜けなかったことに不徳のいたすところと恭順の意を見せても、日枝久フジテレビ会長を虚仮にした奇襲を是とし、あのあっけらかんとした拝金主義をあおり、、ワン・フレーズ政治で若い世代に勘違いさせたことは、罪万死に値するということらしい。

かつては毎日新聞社会部の重鎮で、いまはスポニチ専務の田中正延氏のあいさつがよかった。ヤフー系のブログで、「ロッキード30周年」について何か書けと言われているが、思い出すのは夜回り先の部屋の様子とか、そういうささいな記憶ばかり。「いま思えば茫々」と語ったが、それはまた私自身の感想でもある。

現在のスポニチは江東区越中島にあって、私も通りかかったことがあるが、ミラーガラスのモダンな建物だった。正延氏の話ではっと気づいたが、東スポも同じビルにあるそうだ。ということは、あのとき国税とともに追いかけした児玉譽士夫の秘書、太刀川恒夫氏の会社ではないか。ああ、因果はめぐる、か。

正延氏の当時の相棒が、いまはテレビ朝日「スーパーモーニング」でコメンテーターをつとめている元毎日の鳥越俊太郎氏だった。この日は娘さんのリサイタルがあるとかで出席できなかったが、事件のころはいまよりもっと長髪でえらくカッコマンだったのを覚えている。

隣にいた朝日新聞の常務(コンプライアンス担当)の小林泰宏氏が合の手を入れて「いやあ、なかなかスポーツ紙も大変。サッカーのファンをつかみきれていないのも苦戦の理由の一つだが、やっぱり若い人の活字離れが大きいなあ」とため息をついていた。

でも、あの「言葉はチカラです」のコマーシャルはインパクトがありますよと評価したら、にっと笑う。広告担当は昨年の不祥事のあとだからと腰が引けていたのをあえてやらせたのだという。「理想って馬鹿にされてるけど、それがなければ何もできない」

という具合で、最後は、すいすいお酒を飲んでいた磯辺氏の夫人、啓子さんに言われました。「アベちゃんて、ちっとも変わらないのねえ」。でも、あのロッキード事件当時のご主人より実は、今の私のほうが年上です、と告白するほかなかった。

病んで欠席されたり、物故されたりの人が、年々2・5会リストに増えてきた。しかし「事件屋」の繰り言でも、とにかく青春を“浪費”したあの日々は、常に私のジャーナリストとしての出発点であったと、いま改めて思う。

余秋雨「文化苦旅」4――敦煌千仏洞の「阿Q」

敦煌の仏教遺跡、莫高窟に、たったひとつ場違いな道士の墓が立っている。「文化苦旅」の冒頭に書かれたこの道士の生涯のスケッチは、悲しいまでに「阿Q」に似ている、と前回書いた。魯迅の「阿Q正伝」を読んでいない人、読んだが忘れてしまった人のために説明すると、姓名も原籍も定かでなく、行状すらもはっきりしない無用の人の伝記なのだ。魯迅の苛烈な筆はそれをこう書く(竹内好訳)。

阿Qには家がなく、未荘(ウェイチワン)の土地廟に住んでいた。きまった職もなく、日傭(ひやと)いとして、やれ麦を刈れ、やれ米をつけ、やれ船をこげ、言われるとおりの仕事をした。仕事が長引くときは、その時その時の主人の家に寝泊りするが、終わればすぐ帰された。そのため人は、手が足りなくなると阿Qのことを思い出すが、思い出すのは仕事をさせることで、「行状」のことではなかった。

阿Qは自尊心が強く、辮髪(べんぱつ)を切ってザンギリ頭になった洋行帰りの銭旦那の長男が嫌いだ。この長男、洋式学校へ行って後は日本へ留学したというから、魯迅の戯画化した自画像でもあるのだろう。阿Qは彼を「にせ毛唐」と呼んで軽蔑し、杖でしたたか殴られる。それでも阿Qは目を剥いて「おいらは、むかしは――おめえなんかより、ずっと偉かったんだぞ。おめえなんか、なんだってんだ!」と咆哮するような男だ。

それが1911年の辛亥革命で清朝が倒れ、阿Qも尻馬に乗ろうと思い、「革命党」のにせ毛唐に近づこうとして追い払われる。それどころか、革命シンパの家を襲った強盗の一味とみなされて、字の書けない阿Qはマルを書くしかない。わけもわからず、喪服そっくりの袖なしの白服を着せられ、幌なしの車で街中を引き回される。しまった、これは処刑だ、と悟るがもう遅い。銃砲をかついだ兵士と、物見高い群集が彼を待っている。

ヤケになって「20年すれば生まれ変わって男一匹」と引かれ者の小唄を口ずさむ。「いいぞっ!」と声がかかる。が、阿Qの目に彼らは狼の群れとしか映らない。「この眼たちは、すっとひとつに合体したかと思うと、もうかれの魂にかみついていた。『助けて……』」。阿Qこそ衰微した往時の中国、その救いようのなさを象徴する寓意的存在なのだ。

莫高窟に葬られた道士も「無用の人」の出である。阿Qと違って名は残ったが、「布製の綿入れを着て、目はぼんやりとし、おろおろしている」という湖北の農民の姿は、村の祠(土地廟)に住み着いている阿Qと何ほども変わらない。阿Qと違うのは、飢饉を逃れて甘粛にたどりついて道士になったことくらいである。余秋雨はこの漂泊の道士が、敦煌郊外の千仏洞で過ごした日常を想像してみる。

王道士は毎日、夜が明けないうちに起きる。農夫が我が家の庭を見まわると同じように、洞窟を散策するのが好きなようだ。彼は洞窟の中の壁画にいささか不満を持っている。薄暗く、目が霞んでいてよく見えない。ちょっと明るくすればいいだろう。そこで助っ人を二人探し出し、石灰を桶いっぱいに持ってこさせた。草で縛った刷毛に長い棒をつけ、石灰をつけて塗りはじめる。一回目の石灰塗りは薄いせいか、あざやかな色はまだかすかに見えた。農夫はやればとことんまでの気らしく、まじめにもう一遍、壁をていねいに塗った。この辺は空気が乾燥しているから、まもなく石灰がカラカラに乾いてしまった。唐代の笑顔、宋代の衣冠はもう何もかも消えた。洞窟の中は真っ白である。道士は手の甲で汗を拭って無邪気に笑い、ついでに石灰の値段を聞いた。

まさに文化破壊である。王道士は、値が張るので塗りつぶしは数窟でとどめたが、今度は中座の塑像が気になった。「彼女たちのあだっぽい姿態が仰々しく、その微笑みが、ちと眩しい」と金槌を振るったのだ。妖艶な姿態はあっという間に破片と化し、優美な微笑は泥に散る。かわりに道教の天師と霊官の陳腐な白像を据えてしまう。余秋雨はそこまで想像して思わず「やめろ!」と叫ぶ。

王道士はある朝、洞窟の奥の壁の割れ目から、おびただしい経巻をみつけた。世界を驚嘆させる門戸を開いた瞬間だったが、無学な彼は何ひとつわからない。県城に行くついでに数巻を携えて県長に見せたが、役人たちは辺境から省都に運ぶ隊商の費用を惜しんで放っておいた。祖国の遺産を守ることなどちらりとも頭をかすめず、ただ役人同士の贈答品にもっと持ってこさせろと命じただけだった。

だが、虎視眈々と中央アジアをうかがう西欧の探検家や学者たち――宝物簒奪(さんだつ)のインディ・ジョーンズの先祖たちが評判を聞きつける。夜を日に継いで万里の道を踏破し、彼らは敦煌へと急いだ。洞窟の前には煉瓦が積まれて施錠され、鍵は王道士の腰紐にぶら下がっていた。貧しく愚かな道士は、わずかな銀貨であっさり取引に応じる。

1905年にはロシア人オグデンブルグ、1907年にはハンガリー人スタイン、1908年にはフランス人ぺリオ、そして1911年には日本人吉川小一郎と合流した西本願寺の橘瑞超(大谷探検隊第三次西域遠征)が、ほくほく顔で膨大な経巻の写本や文書、絵画や彫塑像などをペテルブルクに、ロンドンに、パリに、京都に持ち帰った。みな中央アジア探検・研究史に名を残すヒーローたちだが、中国から見れば未開の民をだます悪辣な異人でしかない。とりわけ、「コータンの廃墟」で知られるオーレル・スタインに余秋雨は厳しい。

現にスタインは、自分は唐僧を崇拝し、今度は唐層の足跡に沿って、逆方向にインドから中国に取経に来た、などと言って彼(王道士)を騙し込んだ。外人の唐僧なら持ち帰りなさいとばかり、王道士は気前よく洞窟の門を開け放った。ここでは外交辞令が一切無用であり、口からでまかせの童話さえこしらえれば十分だった。

余秋雨がこの嘘を許せないのは、彼自身が「千年一嘆」で中東経由インド、ネパールからカラコルムに入る旅を経験したからだろう。魯迅が評論集「墳」に収めた「摩羅詩力説」で、バイロンやプーシキンなどの反骨の詩人の系譜にハンガリー詩人ペテーフィを列したことを、魯迅を研究した余は念頭に思い浮かべたかもしれない。

おびただしい経巻を積んで去っていく牛車隊への怨嗟。それをぺこぺこお辞儀しながら見送る道士。その想像裏の光景に、余は語りかける。「君たち(中国人)には研究する力がない、と彼ら(西欧人)は言うかもしれない。それなら、学問を比べてみよう、どこか場所を探して」。けれども、もし道士が慧眼の士で、異人に敦煌文書売らなかったとしたらどうだろう。暗愚で強欲な清末の役人たちはネコババに走り、やはり散逸を免れなかったろう、と余は認めざるをえない。

かくて、「敦煌の阿Q」である王道士の「無意識の売国」ゆえに、現代中国の敦煌研究者たちはいまだに悔しさをこらえて海外で敦煌文献のマイクロフィルムを買い、孜々として研究を重ねているのだ。

余秋雨「文化苦旅」3――中国人は多すぎる

もういちど言う。余秋雨の「文化苦旅」は半端な教養では歯が立たない。彼が多く紀行エッセイを書いていることから、司馬遼太郎の「街道をゆく」を連想し、「中国の司馬遼太郎」と紹介する出版社の売り口上にも首をかしげたくなる。教養の深さは司馬より格上だろうし、だいいち両人に失礼だと思う。

司馬ファンには申し訳ないが、「街道をゆく」はときに読むに耐えない。海外の紀行など、事前のお勉強をなぞっているだけで、行く必然性が感じられないものがあるからだ。「愛蘭土紀行」などがその例で、この程度の一口知識で感心してはいけないと思う。

たとえば、生前の司馬がアメリカの言語学者エドワード・サピアを引用して、さまになることが言えたろうか。余秋雨は「中国語コンプレックス」のなかでさらりと引用して不自然ではない。1946年生まれ、文化大革命で辛酸を舐めた世代だけに、これは驚くべきことと思える。サピアの名著「言語」第10章の章末からのこういう引用である(楊晶訳)。

言語は我々の知る限り、もっとも広大かつ該博な芸術であり、世代世代で無意識のうちに創造された無名氏の作品であり、山岳のごとく偉大なものである。

言語学者には天才が多いが、この一文からもサピアの怜悧(れいり)が読みとれる。彼はリトアニア生まれのユダヤ系で、20世紀前半のコロンビア大学で頭角を現した。「菊と刀」の文化人類学者ルース・ベネディクトと同窓で交流があり、ふたりとも同性愛者だから恋人になりようもないが、いずれも詩を書く柔らかな感性の持ち主だった。余秋雨が感応したのは、そういう理と情の葛藤である。

余秋雨は「言語が山岳のように偉大だ」という言葉に惹かれた。「よくぞ言ってくれた。どの言語だろうと、二十世紀には山岳のように積み上げられないものはない。中国語は疑いもなく、深山幽谷の最たる巨岳の一つに違いない」と胸を張る。が、「廬山の真面目をば知らぬも、ただこの山に身をおくが縁なり」という蘇東坡の詩を引いて、山が大きすぎて踏み迷う中国人の不幸をも忘れない。

明清期に西欧と接してから、中国人の心情にねじれが生じ、「敏感、詮索、自尊、嘆息が入り混じって、切れ目のない霧のように、二つの言語の置き換えの間を漂っていた」という事情は、日本でも維新以来の150年で起きたことである。余が「文化漂泊者」と呼ぶ海外華人の「恋母コンプレックス」もまた、必ずしも中国固有でないのかもしれない。

薄々として、やきもきした、褒めたと思えば貶め、遠ざけては近づく矛盾した心理、あの自分でも気恥ずかしい思いをするかというと、いざ往かむとばかりに奮い立つような極端な動揺……

こういう屈折を何と呼ぼう。訳者の楊さんも苦心している。この機微が日本人に通じるかどうか、表現を考えあぐねている。だが、わかります。どこまでもつきまとうデジャヴュ(既視感)。木村拓哉が出演したウォン・カーウァイの映画「2049」のように、アンドロイドとともに超未来のエクスプレス列車に乗っていながら、場末の廃墟のようなホテルの一室に閉じこめられている感覚。明日も昨日と同じ徒労感。出発は永遠に訪れず。無名の人々がつくった深山幽谷の迷宮から、どうしても抜けられない。

そう、中国人は多すぎるのだ。

日本人の中国恐怖――気分としての「反中」「嫌中」は、中国のGDP(国内総生産)が日本に追いつくことよりも、むしろ日本人が中国人と見分けがつかなくなることにあるのではないか。現に自国語と外国語のあいだを揺れ動く屈託はもう見分けがつかない。無名の人々の蟻集する中国のデジャヴュに、日本はついに飲みこまれていくのだろうか。

余秋雨の呻吟が他人事でないのは、中国がいう「歴史」の重さに、中国自身の背骨が折れかかっているからである。中国は悲惨なほど古すぎるのだ。それがよく分かるのは「文化苦旅」の冒頭の章「道士塔」である。敦煌の莫高窟を材にして、これほど人を震撼させる名文はない。井上靖の「敦煌」や平山郁夫の絵など、シルクロード好きの日本人の甘ったれたロマンが絶対に見えないものを、余秋雨は見ている。

敦煌は仏教遺跡である。莫高窟の前には崩れかけた僧の円寂塔(ひょうたん形の墓)が波を打つように並んでいる。が、幼いときから周囲の老女があげる念仏を耳にして育ち、「般若心経」を暗誦している余秋雨の目は見逃さない。ひとつだけ仏教徒のものではない新しい墓があった。20世紀の清末の道教の士、王圓籙(おうえんろく)の墓だ。彼こそ莫高窟の神秘の扉をあけたのに、「敦煌石窟の罪人」として後世に悪名を残した人間である。

ぼくは彼の写真を見たことがある。布製の綿入れを着て、目はぼんやりとし、おろおろしている様子は、あの時代どこでも見かけるありふれた百姓のものだった。もともと湖北麻城の農民だった彼は、飢饉から逃れるため甘粛にたどりつき、道士になった。いくたの曲折を経て、莫高窟の主として、中国古代のもっとも燦然たる文化を牛耳ったことは、なんとも不幸なことだった。彼は、外国の冒険家から、わずかばかりの金と金目のものを握らされただけで、おびただしい敦煌文物を箱ごと持ち去るに任せた。

痛憤が伝わってくる。これは余秋雨の「阿Q正伝」なのだ。西欧の文化の略奪に、唯々諾々と応じたのが、平凡な中国の農民だったという現実。あの時代の貧しい辺境の地では、二束三文で貴重な古物を叩き売った愚劣を責めることもできない。

敦煌を訪れるおびただしい日本人観光客のなかで、この道士を埋葬した塔に気づいた人がいたろうか。やがてこの憤怒の序章が、二葉亭四迷の墓を書いた終章と、ちょうど鏡像のように向き合っているのに読者は気づかされる。

ネット愛国主義の胚11――バイとドール

「The Economist」はわれわれが創刊する雑誌のお手本だが、見出しがなかなか難解で、そのもじりがときに分からない。試しに英国人に聞いてみたら、彼らでもお手上げの時があるそうだ。昨年暮れ、つまり05年12月24日号(クリスマス・イヴ号)にもそんな見出しがあった。

Bayhing for blood or Doling out cash?

これに「知的財産」とヒントがついているが、見て分かった人はほとんどいないのではないか。「不思議の国のアリス」のルイス・キャロルか、「フィネガンズ・ウエイク」のジェームズ・ジョイスばりの言葉遊びである。「Bay for」とは猟犬が獲物を追って吠え続けること、「Dole out」とは施しものを分け与えることを言う。それにアメリカの「バイ・ドール法」(Bayh Dole Act)――国費を投じて得た大学での研究成果を民間に技術移転して事業化を促す法律の名を引っ掛けたのだ。

「バイ・ドール法」はもちろん俗称で、1980年の成立時、超党派で提出した上院議員の代表者名――バーチ・バイ(Birch Bayh)とロバート・ドール(Robert Dole)の名から来ている。後者は1996年大統領選挙でクリントンに敗れた共和党候補だから日本でも知られているが、前者も二代つづけて上院議員という名門の出である。ちょっと珍しい姓で、イギリス人編集者の駄洒落ごころをそそるらしい。この見出し、柳瀬尚紀氏のように日本語の駄洒落で切り返す才能はないから、思い切って人名のもじりを切り捨てると、「ガツガツ貪るか、チビチビ配るか」くらいの意味だろう。

が、その文章が目を引く。「(大学の研究成果の事業化促進というバイ・ドール法の)アイデアは大学の懐を潤わせるのではなく、手付かずのままカビが生えていた研究成果を活性化させる理由を与えることだった。これは効いた。過去25年間で4500社以上の企業が、この法律制定の結果得た特許を元手にして、非営利研究機関からスピンアウトした」という。そこからMRI(核磁気共鳴映像)装置も、B型肝炎ワクチンも、原子力マイクロスコープも、グーグルの高度な検索機能も誕生したそうだ。いいことずくめのようだが、The Economistの記事は、ダークサイドに目を転じる。

それでも批判者の甲高い吠え声は、年々声高になってきた。多くの科学者、エコノミスト、法律家たちは、この法律が大学の使命を歪めてきたと信じている。拘束のない基礎知識の探求から、実践的かつ実業的な目的に沿った成果を得ようと焦点を絞った研究に方向を転じてしまったのだ。

ひとことで言えば、利に目がくらんでカネになる研究ばかり進め、基礎科学のような地味な学問は見捨てられているというのだ。アメリカの学問の府が、真理の中立的な審判からむしろビジネス機関に変貌したと指弾する。かつての「産学協同」路線批判と似ているが、現実に個々の研究者が特許権を得ようと競って囲い込みを図り、同学の研究者に手の内を見せまいとする「吝嗇」(りんしょく)に走りだしたことは、学の発展を害いかねない。

エモリー大学やジョージア工科大学の研究によると、大学や研究機関が許可したライセンスの4分の1以上に、事業のパートナーの意向によって研究論文から情報を消去する条項がついているという。また、公表を遅らせる条項を持つライセンスはほぼ半分に達している。大学と研究者の特許権やそのロイヤルティーをめぐる訴訟はざらなのだ。

すでに特許権で囲い込まれた分野では、他の研究者たちがトラブルを恐れて敬遠し、かえって競争が低下して研究が進まなくなるケースも出ている。悪名高いのはユタ大学のケースだろう。遺伝性乳がんをもたらす遺伝子に関する特許のライセンスを、ミリアド・ジェネティクスという企業に独占的に許可した結果、乳がん診断市場の独占を許した。皮肉にもユタ大学は、その後のフォローアップ研究(非営利目的)にライセンスを与えた技術を使ったため、当のミリアド社から訴えられる始末となった。

村の公有地(コモンズ)を蚕食して荘園を私有化した封建領主が、その地を単なる狩猟地にしか使わず、生産力の低迷から長期の経済停滞を招いたように、「知のコモンズ」の縮小と行き過ぎた事業化は、むしろ研究開発の停滞という副作用を持つ。ミシガン大学教授のへラーとアイゼンバーグの論文「アンチコモンズの悲劇」(1998年)は、いち早くその危険を指摘している。RNA干渉という新分野の旗手となり、東大の認可を得て「iGene」というベンチャー企業の役員となった多比良和誠教授の栄光と転落の軌跡も、「バイ・ドール法」が掘った落とし穴にまっすぐ通じていたのではないだろうか。

アメリカの大学や研究所は2004年だけでライセンス収入が合計13億9000万ドルに達し、1万件以上の特許が登録された。その“成功”を羨ましがって、日本やドイツは産学連携の制度化を相次いで実現したのだ。東北大の西澤昭夫教授(経済学研究科)が、そのイデオローグと言える存在だった。「日本版バイ・ドール」の旗を振り、東北大の技術移転機関「東北テクノアーツ」の創設にかかわって、05年にはアメリカの技術移転推進団体である米国大学技術管理者境界(AUTM)から「バイ・ドール賞」を受賞している。

だが、臆面もない「学問の商品化」は知的退嬰を招いたのではないか。多比良研究室が実験を再現できない論文をせっせと科学誌の権威ネイチャー誌に投稿し続けたのは、単なる名誉欲だけではなく、それによって遺伝子工学の最先端という虚像にカネが群がる構図を維持したかったからとも見える。多比良研究室が花形だったのは、産総研(旧工業技術院)の金づるを握り、自らの研究技術を事業化したベンチャー企業を持っていたからである。「学問の商品化」の典型であり、それを許してきた東大の小宮山宏総長(化学工学専攻)も、平尾公彦大学院工学系研究科長も、知らぬ顔はできないはずである。東大にも技術移転機関CASTI(先端科学技術インキュベーションセンター)があり、その売り込みの話はよく耳にするのだから。お買い得だよ、さあ、買った、買った、か。

ああ、工学部の罪。そういえば、官製談合で逮捕された防衛施設庁の河野孝義技術審議官も山口大学工学部出身である。技官人脈の狭い世界と、工学系研究者の狭い世界は酷似している。カネの匂いがすると、たちまち堕落が始まるのか。ある医師が言った。

「遺伝子工学?あんなもん、論文の8割はSFでしょう。実験だって定性的で、定量的なものは少ない。多比良研究室の問題論文は、それに乗じて空想を書いたものでしょう。どうせ誰も再実験なんて試みないとタカをくくっていた。ネイチャー誌の審査を通ってしまえばこっちのもん……と。相対性理論だって空想といえば空想。すぐ役に立つ発見なんてそう簡単にできるはずがない、というさめたニヒリズムを感じるな」

ネット愛国主義の胚10――知的退嬰の根源

このブログにいろいろな方の励ましをいただいた。お礼を申し上げます。「貴誌はきっと敵が多いでしょうけど。ホントにくれぐれも足元すくわれないようにね」との忠告もある。そう、ネット空間ではストーカーまがいの“刺客”がどこに隠れているかわからない。誰かがこのサイトを攻撃し、侵入を試みた形跡もあったそうだ。

このブログがトラックバックだけで、コメント機能を封じてあるのもガードの一種である。読者の批判に耳を貸さないつもりではないが、こちらは顔と名をさらしているだけ、匿名や偽名の暴力にさらされやすい。悪意のある「荒らし」から身を守る遮蔽幕が必要だ。それでもこのサイトには「お問い合わせ」のページがあり、ときにこんな書き込みがある。

前略御免下さいませ。私、研究者を子にもつ60代の母親でございます。昨年9月の多比良教授の報道までは平凡な生活を送っておりましたが、娘が産総研にいます事から、以降は手元のパソコンを時々開いて関連記事を追うようになりました。その中で阿部先生や柳田先生や2chタイラーズ記事等を目にし、心を痛める日々が始まりました。(中略)川崎さんは実際に精神科通院中だとか、私が彼の母親だったらと本当に胸が痛みますし、私の身近にもうつ病で苦しい生活を送っておられる方もいらっしゃいますので、病む人の生きる存在までも脅かしかねない事件なのかと疑念を抱く次第です。(中略)面白おかしく切れ味鋭く報道される反面で、傷つく人々もいる事も忘れずに、昔の日本にあった温かみのある血の通った記事、人を生かす記事を願う次第でございます。

名前と電話番号、メールのアドレスが書いてある。多比良研究室にいた研究者と同姓だった。これは抗議なのだろうか。一応、返事を書く義務を感じた。実験の真実が疑われている以上、それが証明できなければ、どれだけ本人が悩んでいて精神科に通っていようと、学者生命は絶たれる。そこに情の入る余地はなく、このブログは怨恨で書いているのではない、といった内容である。すぐ返事が来た。

ご多忙の中、早速の誠実なご返信に感謝いたします。

私は××の母親でございます。小さい時から明るく活発で他人思い、すごい頑張り屋だったあの子が、今こうして研究者の生命を絶たれようとしている、この現実をなかなか、 受け容れられなかった自分を恥ずかしく思います。

阿部様のおっしゃるとおりです。捏造体質の子を育てた親に大きな責任があります。真の意味で社会貢献できる賢明な社会人に更正できるよう、家族皆で苦悩しつつ考え、共に支え合いながら、今後を歩んで 参りたいと心が定まりました。

ピンと来た。事件取材でガセ(ニセ情報)にはさんざん苦い目を見たから、勘が働くのだ。こんな風にあっさり納得するのはいかがわしい。実の母親が「捏造体質の子」なんて書くだろうか。記入してある番号に電話してみたが、使用されていない番号だった。気持ちが悪い。なぜ他人になりすまそうとするのか。だいたい、60代でネット掲示板「2ちゃんねる」を丹念にのぞく人がいたとしたら、ちょっと寒い光景である。

無視したら、数日して馬脚を現した。いきなりとどいたメールに「独り言の悪夢物語『踊らされた東大』」とある。どこかからコピーしたとおぼしい文章。敵を喜ばせたくないから中身は引用しないが、要するに多比良教授を陥れたのは京都大学の学閥の謀略だとする典型的なコンスピラシー・セオリー(陰謀説)だった。

これは2ちゃんねらーのかかりやすいビョーキ、というか知的退嬰である。とても60代の悩める母親がやる仕業とは思えない。ひっかけてやろうという愉快犯の毛ずねがのぞいている。ふん、その手は食うものか。

こういう連中とつきあっている暇はない。前回、遺伝子工学の研究開発が、文字通り「医学」より「工学」的発想に染まり、「ビジネスの魔」に染まって倫理を忘れたのではないか、と書いた。日本医科大学の澤倫太郎講師の「医工連携」の言葉に触発されたものだ。

医工連携というより、医の換骨奪胎と言ったほうがいいのかもしれない。その根源はどこにあるのか。およそ四半世紀前の1980年、アメリカで制定された「バイ・ドール法」(1980年特許商標法修正法)である。その名は法案の提案者である民主党上院議員バーチ・バイとロバート・ドール(のちに共和党大統領候補)からとったものである。

内容を一口に言えば、連邦政府資金による研究開発から生じた発明は、その特許権などを民間企業や大学や非営利団体に帰属させることができるようにし、特許料収入を発明者や研究開発に還元することを義務づけたものだ。発明の事業化を促すことで、70年代に低下したアメリカ経済の国際競争力に活をいれようという狙いがあった。

この結果、アメリカの多くの大学では技術移転機関(TLO、Technology Licensing Organization)が設立され、連邦政府資金の援助を受けた研究成果が大学に帰属する特許になり、大学と企業間でライセンス契約して技術移転する道が開かれた。これによって新しいベンチャー企業が生まれ、米国経済は競争力を復活させたと言われている。

これを真似た「日本版バイ・ドール法」がある。産業活力再生特別措置法第30条で、長引く金融危機に業を煮やした小渕政権が、1999年6月に決まった産業競争力強化対策に日本版バイ・ドール法の制定が盛り込まれ、法案の閣議決定からわずか3カ月足らずの同年10月に施行されている。その中身は、政府資金を投じて行うすべての委託研究開発(特殊法人等を通じて行うものも含む)から生じる知的財産権は、以下の三つの条件を受託者が約す場合、100%受託企業に帰属させることを可能にするものだ。

(1)研究成果が得られた場合は国に報告する

(2)公益のために国に必要が生じた場合、その知的所有権を国に無償供与する

(3)知的所有権を相当期間利用していない場合、国の要請に基づいて第三者に実施許諾する

このどこにもチェック条項が盛られていない。金融危機脱出に「何でもあり」の小渕政権だっただけに、通産省(現経済産業省)主導で生まれたこの法案は、中身もアメリカの猿真似にすぎないなど粗っぽい。この法によって生じる大学の知的退嬰と倫理的退嬰をまるで考慮していなかったことが、多比良研究室のスキャンダルを発生させたと思える。

京大陰謀説は、ことの核心から世人の目をそらすだけなのだ。